�`ELECTRICAL SYSTEM�`

�d�k�d�b�s�q�h�b�`�k�@�r�x�r�s�d�l�F�d��

�@�����ԂɂƂ��ēd���͐��Ă���͂Ȃ��Ȃ����̂ł��B���̃V�X�e�����ُ���������ƂЂǂ��ꍇ�ɂ̓G���W�����n�����Ȃ��Ȃ邵�A�y�����̂ł��A���܂��܂ȕs�ւ��������ɂ͂����܂���B���������āA�Ԃ�V�Ԃ̏�ԂɈێ������K�ɏ�葱���邽�߂ɂ́A�d���W�̃����e�i���X�ɋC��z�肷�ׂĂ̓d�����u������ɍ쓮�������邱�Ƃ���ɂȂ��Ă��܂��B

�f�ڍ���

�@�P�C�G�A�R���_�C�����̓d����

�@�Q�D�����J�Z�b�g�X�e���I���𐴑|

�@�R�DCD�`�F���W���[����

�@�S�D�G�A�R���f�B�V���i�[�K�X�R��

�@�T�D�ሳ�T�[�r�X�o���u�E�G�L�X�p���V�����o���u�����i2001.5�j�A�ሳ�T�[�r�X�o���u�����i2020.6�j

�@�U�D�J�[�i�r�Q�[�V�������t��

�@�V�D�V�t�g���o�[�|�W�V���������v����

�@�W�D�T���o�C�U�[�Ɩ��C��

�@�X�D�G�A�R���G�o�|���[�^�[����

10�D�X�s�[�h���[�^�[�ى�

11�D�g�����N�o�b�L���[������

12�D�G�A�R���R���v���b�T�[�I�[�o�[�z�[��

13�D�X�s�[�J�[����

14�D�O�C�����v�C���i���s�j

15�D�w�b�h�����v���˔��ꔭ��

16-1�D�o�b�e���[����BOSCH PSI-6C (2��ځA2006�N�j

�@16-2�D�o�b�e���[���� panasoniic CAOS�i3��ځA2011�N�j

�@16-3�D�o�b�e���[����BOSCH PSI-6NC (4����A2017�N�j

�@16-4�D�o�b�e���[����ATLAS

BX MF56219(5����A2021�N�j

16-5�D�o�b�e���[����BOSCH PSI-6NC(6��ځA2024�N�G2021/12��W113�ɕt�����o�b�e���[���ڂ��ւ��j

17�DETC���t��MF

18�D�G�A�R���u���A�[�P�[�X��������ƕ܂��Ă��Ȃ��I

19�D�J�[�i�r�C���i�g�c�c�F���ُ�j

20�D�o�b�e���[�_���@3�N����

21�D�G�A�R���K�X�_���i2009/2010/2011/2012/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2023/2024�j

22�D�G�A�R���u���A�X�C�b�`����o��!?�u���A�X�C�b�`�C��

23�D�n�U�[�h�X�C�b�`����

24�D�p�m���}���C�p�[�C��

25�D�p�[�L���O�����v�s�_���C��

26�D���C�O�C��ւ��X�C�b�`�C��

27�D�u���A�[���[�^�[����

28�D�T���o�C�U�[�̏Ɩ��̃t�^���܂ꂽ���ߕ�C

29�D���W�I�A���e�i�����[�C��

31�D�N�[���[�u���A�t�@�������Ɠ��C�z�Œ艻

32�D�G�A�o�b�N�V�X�e���x�����iSRS)�_���C��

33�D�u���A�t�@�������i���Áj

34�D�⏕�t�@���s���C���A�X�e�B�b�N�q���[�Y�S�����i2018.3�j

35�D�E�I�b�V���[�^���N�A�|���v�A�`�F�b�N�o���u�A�z�[�X�����i2018.7�j

36�D�u���A�[���[�^�[�����i�V�i�j�i2018.7�j

37�D�E�C���J�[�C���i�o���u�ړ_�����A�����[�ړ_���|�j�i2019�j

38�D�t�����g�V�[�g�w�b�h���X�g�㉺���~�@�\�̌̏�C���A���[�^�[�C���i2019�j

39�D���C�p�[�A�[�������i2020/4�j

40�D�E�C���J�[���o�[�����i2020/4�j

41�D�������p���[�E�C���h�E�X�C�b�`,�Z���^�[�R���\�[����

42

43�D�R���c�ʌv�A�����v�̏�̏C���i2023/7�j

44�D

�P�C�G�A�R���_�C�����̓d����

�@�G�A�R���̃_�C�����̒��S�̓d�����[�Ԏ��ɐ�Ă��܂����B�[�ԗ����ɂ�������炸���̌��ɂ��Ă͕ۏȂ��̔��Ƃ������ƂŁA�����ŕ��i���w�����������܂����B�܂��A�d���Ȃ��ł����A�[�Ԑ����̂Ƃ��ɂ�����ƌ��Ăق��������Ƃ����̂������ȋC�����ł��B

�@�����̕��@�́A�_�C�����܂݂�z�Ȃǂ����Ԃ����y���`�ŏ����Ȃ��悤�ɗ͋�����O�Ɉ����A�_�C�������O��d����������悤�ɂȂ�܂��B�d�����������ă_�C���������ɖ߂��ΏI���ł��B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

MINIATURE �����v |

M 049846 000003 |

280 |

�Q�D�����J�Z�b�g�X�e���I���𐴑|

�@�[�Ԓ���ɂُ͈�Ȃ������J�Z�b�g�X�e���I�ł����A3�����ڍ�����A�J�Z�b�g�ɉ��ꂪ���A�Đ��̂Ƃ��Ɋԉ��т���Ȃǂُ̈킪�o�Ă��܂����B�X�e���I���ƌ����������Ǝv�����̂ł����A���낢�뒲�ׂĂ݂�ƁA�A���e�i�̏㉺�̃R���g���[���������ȊO�̃X�e���I�ł̓X�e���I�Ƃ̑����ɂ���Ă͂ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ������炵���A�����̕����A���e�i�݂�����A�A���e�i��p�̃X�C�b�`�݂����肵�đΉ����Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�ǂ���ɂ���A�����݂���Ƃ����̂̓I���W�i���̏�Ԃ�ۂ������Ǝv���Ă���̂Ŕ��������ł��B

�@����ň�x�������đ|�����Ă݂�Β��q�������͂悭�Ȃ�Ȃ����Ǝv���������邱�Ƃɂ��܂����B�O�����͈ȉ��̂Ƃ���B

�@�@�D�M���͂����B

�@�A�D�M���͂܂��Ă����ꏊ�̉��̃l�W���O���B

�@�B�D�M���i�[����Ă���E�b�h�p�l�����O��܂��B

�@�C�X�e���I�����O���ɍ��E�A�o�l�̂悤�Ȋ����ł߂��������Ă���̂Ń}�C�i�X�h���C�o�[�������݁A�߂��������Ȃ���O���ɃX�e���I�������o���܂��B

�@�D�X�e���I���o�Ă�����X�e�����㕔�̃R�l�N�^�[�ނ��͂����܂��B

�ȏ�ł��B������5���łł��Ă��܂��܂��B�\�j�[���̎��t��������ώQ�l�ɂȂ�܂��B�������N���b�N�ŕ\������܂��B�iPDF�t�@�C���j

�@���ӓ_�ł����A�x���c����������Ƃ̖����l�i�J�[�I�[�f�B�����X�̃v���ł����Ă��j�ɍ�Ƃ�����ƁA�X�e���I����A�H������܂��Ĉ�������A�E�b�h�p�l���̌��ԂɍH������܂��Ė�����p�l�����͂������Ƃ�����A��ςȂ��Ƃ�����Ă��܂����Ƃ����邱�Ƃł��B����������ƃp�l���͔j�����܂����A�X�e���I�����̂߂̓���ꏊ�Ɉُ�ȗ͂�������A�X�e���I�̒�ł��c�肵�܂��B�ꕔ�̃x���c�≢�B�Ђł̓X�e�����{�̂��������������Ŏ�����̂�����悤�ł����A�P�X�OE�Ɍ����Ă͂߂̕��������S�ɋt�܂ɂȂ��Ă���̂ŕs�\�ł��B�o���̖����v���قNj������̂͂Ȃ��ł��B�m�������Ԃ肵�č�Ƃ��o���I�ɂ�낤�Ƃ���̂ō����ȕ��i��j�������Ă��܂��܂��B���������z���Ɍ����ĉĂ��m���ӂ肷��̂ŁA�P�X�OE����������Ƃ�����̂��A��L�̎菇�������ƂƂ��Ă���̂����m�F���Ă����Ƃ�C�����ق��������ł��傤�B

�@�X�e�����̕����͐������Ȃ��Ă���̕�����Ǝv���܂��B�����͗��������^�[����ɂȂ艘��Ă��܂����B�V���i�[�ł��ꂢ�ɐ@�����܂����B

�@���|��ł����A�J�Z�b�g�̉���͖����Ȃ�o������͂��X���[�Y�ɂȂ�܂����B���̊ԉ��т̕p�x�����Ȃ�ቺ���܂����B

�R�DCD�`�F���W���[����

�@�����̃X�e�����ɂ�CD�R���g���[���@�\�����Ă����̂ŁA�����Őڑ��\��CD�`�F���W���[��T���܂����B���ꂪ�ӊO�Ə�������Ă��đ�ςł����B10�N�߂����̂̏����i��10���~�ŁA�f�B�[���[�ɂĒ艿�̔����Ă��܂��B�����Ĕ����킯����܂���B���Õi�ł��I�[�N�V�����Ȃǂł������o�Ă��܂����A�P�X�OE�����p�͂Ȃ��Ȃ��o�i�����łɂ���܂���B�o�Ă���嗬�͌��f�W�^�����̗p����C�N���X�p�ȍ~�̂��̂łP�X�OE�Ȃǂ̐���̃x���c�ɂ͍����܂���B�����Ō��ݏo�Ă���p�i�\�j�b�N�̎s�̗p���g���Ȃ��������[�J�ɖ₢���킹����g���Ȃ��Ƃ̂��ƁB���̓��e���ȉ��ɋL�ځB

|

���̓x�͕��ЃJ�[�I�[�f�B�I�uCX-DP801D �v����сuCX-DP1205D�v�ɂ��Ă��S�������������������\���グ�܂��B |

�@�Ƃ������ƂŁA�I�[�N�V�����ŋC���ɑ҂���1�����A�o�܂����B�����X�e�����Ə����`�F���W���[�Z�b�g�I2���~�ŗ��D���܂����B�������t�����Ă݂܂����BCD�̕��͊��S�ɋ@�\���܂������A�f�b�L�̕��𑗂��Ă���������̂ɕς���ƁA�X�s�[�J�[����S�������o�Ȃ��ł����B�����z�����Ⴄ�̂�������܂���B�f�b�L�͌��̓z���g���`�F���W���[��ڑ����Ďg���܂����B�z���̌��͎����ł��܂��ł��܂����B190����^�͂��Ȃ茵������ԂŌ��Ԃ��قƂ�ǂ���܂���ł����B�����A�g�p���Ă����̂ł����A�o�N�̂������������CD�}�K�W������ւ��̍ۂɓ���Ă����b�N�������炸�o�Ă���ɂȂ�܂����B���Z�b�g�X�C�b�`�������Ɠ����ŐԂ��M�����_�ł��Ă���̂�������̂ł����A�����i�����O�̃��Z�b�g)�̂悤�ɋ@�B�������Ȃ��Ȃ�܂����B ����A�I�[�g�o�b�N�X�o�R�ŏC���˗��ɏo���܂����B7�N������Ă��鐻�i�䂦���炭�g��Ȃ��Ƃ��뎩�����g�p���͂��߂��̂ŏ��Օ��i����ꂽ�̂��Ǝv���܂��B�C���̌��ς���͂Ȃ��3���~�I�I�I���S�ɂ���܂����B

�@�C����3���~������Ƃ������ς�������炢��]���Ă����̂ł����A��ꂽ�܂܋A���Ă����͂��̃`�F���W���[�������Ȃ��Ă݂�Ɠ����ł͂Ȃ��ł����I�����Ă��܂����B

�@�������A�}�K�W�����O���Ƃ܂�����Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��̂Ō��I6����CD�����Ă����A����ۂǖO������������Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�@�����ŁA���A�v�����̂ł����ǁA�������`�F���W���[�͏����̂͂����s�̕i�������̂ł��B�������A�}�K�W���̏o������ُ̈�͋@�B�I�Ȃ��̂Ƃ̐f�f�������̂ŁA�ʐM�̃v���g�R���]�X�͖��Ȃ������킯�ł��B�ŁA�����ɂ܂����[�����܂����B�Ȃ������̂����ǁA�ǂ��������Ȃ̘b���Ⴄ�ƁB����Ȃ�̂̃��f�����g����Ȃ獡�̃��f�����g����\�����Ȃ����Ǝv�����킯�ł��B������₱�����ł����A�ނ�����CD�`�F���W���[�����̊��̎s�̃f�b�L�Ƃ̌݊���������A����CD�`�F���W���[�������v���g�R�����g���Ă���Ƃ������Ƃł��B�Ƃ������Ƃ́A���܂̃��f����CD�`�F���W���[�͂P�X�OE�̃f�b�L�ƂȂ���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�Ԃ��Ă������[�����ȉ��ł��B

|

���炩���߂��f�肢�����܂����A�������i�Ǝs�̐��i�̒S���H��͈قȂ�܂��̂Ŋe�X�A�X�̐��i�ɂ��Ă̏ڍd�l�̊m�F�͍���ȏ�����܂��B�����������S���H��Ɋm�F��������܂����_�ɂ��ĉ��L�ɂ��\���グ�܂��B |

�@�ȏォ��A��͂�P�X�OE�̃f�b�L�ƍ������Ă���s�̂��uCX-DP801D�v�͂Ȃ�����Z���ɂ߂ċ����Ǝv���܂��B�������A���߂���3���~�̃`�F���W���[���̂ɂ͗E�C���v��܂��B�N���F�l�ɂ��̃`�F���W���[�������Ă���l�������玎���Č��ʂ������Ă��������I

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

CD�`�F���W���[�{�� |

CX-DP600D |

20000 |

|

�C�����ς���萔�� |

�@ |

3000 |

�@2003.1�@������uCX-DP801D�v�������Ă��ꂽ�E�C����l�����ꃁ�[�������������܂����B(���ӂł��I�F���̕��Ɋ��ӂ��Ă��������B�ȉ����[����]�ڂ����Ă��������܂��B

|

�V�����܁F�����Ɛ\���܂��B���߂Ă��ւ肵�܂��B |

�@CX-DP600�ł͋Ȗڂ͏o�Ă��܂����̂ŁACX-DP801D�ł͂��̓_�����s�s���o�Ă���悤�ł����A���͑��v�Ƃ������Ƃł��ˁB�{���ɎQ�l�ɂȂ�܂����B�ق��Ɏ����ꂽ����������ȖڂŖ������ǂ������|�[�g����������W���ł��B�������A��������A���[�J�[�Ȃ̂����炢��������ȉ����Ƀv���g�R���Ɍ݊������ꕔ�ł����邩�ǂ����m�F���Ă��Ԏ����������Ȃ��̂ł��傤���H�ł��Ȃ����Č����̂͊ȒP�ł���B����ł���B�ł��A�v���C�h������Η��_�I�ɂǂ����ł���͂��ł��B���̖₢���킹�ɓ����Ă��Ă������ɂ͋��ɂȂ������܂��A���������ςݏd�˂��u�����h�ւ̐M���ɂȂ���A�Ɠd�Ƃ����ł��������ɂ������Ȃ���S���Ƃ������ƂɂȂ�A�c��ȗ��v�������炵�Ă����Ǝv���̂ł����ǁB�����č����\�Ȃ����ł́A�ߓ������̃f�t���̂��̎���A�����c��͌������̂ł́B�u�����h�Ƃ��Ẵv���C�h��厖�ɂ��Ă��������B���Ȃ݂ɂ��̌��Ō�������i�r�̓p�C�I�j�A�ɂ��܂����B36�C���`�̃e���r�͓��łɂ��܂����B�l�i�Ɛ��\�����̔�r�ł͍����͌�������B�\�f�ł����A�\�j�[�͈ȑO�E�H�[�N�}���C���ɏo��������4000�~���������̂Ɏ��炸�A���Ă����̂ŁA�ȗ������Ă��܂���B����҂̍��݂͌��\���т������I

�S�D�G�A�R���f�B�V���i�[�K�X�R��i2002.3�j

�@�G�A�R���������Ȃ��Ȃ�܂����B����ȏC���������Ƃ������킳���Ă����̂ŋْ����Ȃ���f�[���[�ɓ_���ɏo���܂����B�K�X�i�u���ܒ����ς݁j���z�ǂ���R��Ă���̂�������܂����B�t��������֕i�i�P�R�SA�j�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����A����ȏo��͖Ƃ�܂����B

�@

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

�R��_���C���H�� |

�@ |

10800 |

|

�V�[�������O |

1409970745 |

260 |

|

�t�����K�X�P�R�SA 5�{ |

�@ |

6000 |

|

�@ |

�@ |

17060 |

2002.12�@�G�A�R���̃K�X�R�ꂪ�Ȃ��Ȃ��~�܂�܂���B�܂��f�[���[�ɓ_�����Ă��炢�܂������A�R��ӏ��̓��肪�ł����������ɂ�v���Ƃ̂��ƂɂȂ�܂����B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

�t�����K�X�P�R�SA�@�Q�{ |

�@ |

2400 |

2003.2�@��Ԃ��悤�₭�p�ӂł����Ƃ������ƂőO�q�̘R��ӏ��̓_�����˗����܂����B�P�T�Ԃ��܂�̓_���̌��ʁA���ʂ̓G�o�|���[�^�[�A�R���f���T�[�A�����z�[�X�ȂǁA�R���v���b�T�[�ȊO�̂قƂ�ǂ̃G�A�R���W���i�𑍌����v���Ƃ̂��Ƃł����B���ς���͂R�T���~�I��x�͎~�ނȂ��A�����ԍH���͈������ς��肵�Ă���Ă������Ƃ�����A��Ƃ��˗����܂������A������x�H��Ő������Ă݂܂����B����ꂽ�Ƃ��肷�ׂĂ���Ă��A�V�X�e���̓����������Ȃ��ăR���v���b�T�[������\�������肻�̏ꍇ�͕ۏ؊O�ɂȂ�X�ɂQ�O���~�߂��K�v�ɂȂ�ꍇ������Ƃ̂��Ƃł����B�ň��̏ꍇ�A�g�[�^���T�T���~�I�~�߂܂��傤�B�N�[���[�͕K���i�ŃE�C���h�E�̓܂���ȂLj��S�����ł�����Ǝv���܂����A55���Ƃ��������̓I�[�g�}�`�b�N�g�����X�~�b�V�����̌����ɕC�G������z�ł��B���̂����̓L�[�v���Ă����đ��̏C���Ɏg�����ق��������Ɣ��f���A�G�A�R�������Ő������邱�ƂɂȂ��܂����B

�@�����ŋ���̍�ł��낢��T���Ă݂��̂ł����A�C���^�[�l�b�g�ŃG�A�R���K�X�R��~�ߍ܂Ƃ����̂�����̂������h�X�[�p�[�V�[���h����8000�A�v�����g���Ă���ƌ����G�ꍞ�݂Ȃ̂Ŏg���Ă݂悤���Ǝv���܂����B���傤�ǁA3�����O�Ƀ��V�[�o�[�^���N������������ŏǏ���K�����܂��B�ƊE���ł̕]���́H�����ԍH�w�ƌ����G���ɂ�2�N�ʑO�ɓ��W���ꂽ�炵���ł��B(���t�[�̌����Ō�����܂���)�B���������b�ɂȂ��Ă���v���̕��ɑ��k�����Ƃ���A�܂���ʓI�ȏC�����@�ł͂Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����B

����ŁA�����������Ƃ▜����̃R���v���b�T�[�ւ̉e�����l����Ɠ��ݐ�܂���ł����B�ǂȂ������̏��i�ɂ��ď������Ă��������B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

|

�G�A�R���K�X�R��f�f |

|

2003.2 |

9000 |

|

F-�K�X134A200G |

P1800200 |

2003.2 |

1200 |

�@2003.4�@�@�G�A�R���̏C����f�O���܂����Ɛ�ŏ����܂������A���̌�P�������ăK�X���Ăє�������A�N�[���[���S�������Ȃ��Ȃ�܂����B�Ō�ɓd�����Ō��Ă�����Ă���G�A�R�����ŏI�I�ɂ�����߂悤�Ǝv���A�d�����X�ւS���ɓ_�����˗����܂����B�͂��S���Ԃقǂ̐f�f�̌��ʂ͈ӊO�Ȃ��ƂɃG�o�|������̘R��͊m�F���ꂸ�A�R���f���T�[�O�̔z�nj���������̂n�����O�̗ɂ��R�ꂪ���������݂̂ł����B�n�����O�����݂̂łU�������M���^�ŗl�q�����Ă��܂������A�G�A�R���͉����ł��I���i�Z����A�R�T���̌��ς��肪�P���U�T�O�O�~�Œ������Ƃ�����������A�Z�p�s���ō��\�I�ȏC����̌��ς�����������Ƃ�^���Ɏ~�߂�ׂ��ł��B�Ȍ�A�G�A�R���̓��i�Z�Ɍ����Ȃ����ƂɌ��܂�܂����B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

|

�G�A�R���K�X�R��f�f |

|

2003.4 |

5000 |

|

�R���v���b�T�[�I�C�� |

|

|

2000 |

|

�z�nj��C�� |

|

|

3000 |

|

�^����� |

|

|

2500 |

|

F-�K�X134A |

|

|

4000 |

|

���v |

|

|

16500 |

�@2004.2�@�ĂуG�A�R���������Ȃ��Ȃ�܂����B����ς�ʖڂ��������Ǝv���Ȃ����N�C���ɏo�����d�����ւ����Ă����܂����B�K�X��1�{�������Ă��邾���ŁA�O��̂悤�Ȗ��炩�ȘR�o�ꏊ�͊m�F�ł��Ȃ������Ƃ������Ƃł����B���т��сA�G�o�|�����肩��R��Ă���̂ł��傤�B����Ƃ͂����Q���͂܂�18�x���炢�Ȃ̂Ŋ����Ƃ��ɂ̓G�A�R���͏����̃K�X�̌���ł��������܂�ɂ����������キ�Ȃ�̂������₷���Ƃ������Ƃł����B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

|

�G�A�R���K�X�R��f�f |

|

2004.2 |

2000 |

|

F-�K�X134A |

|

|

1000 |

|

���v |

|

|

3000 |

2004.3�@�ĂуG�A�R���������Ȃ��Ȃ�܂����B�Ƃ������A�挎���ꂽ�Ƃ��ɂ͂܂������������̂ŁA�G�A�R���̗������悭�Ȃ��Ă��C���t���Ȃ������悤�ł��B�d�����ւ����Ă����܂����B�K�X��2�{�͂���A�O����ꂽ�ʂ����Ȃ��������߂������̂ł͂Ƃ����A����͖����ɂȂ�܂����B

2004.7�@�ĂуG�A�R���������Ȃ��Ȃ�܂����B�d�����ւ����Ă����܂����B�K�X��2�{�������B���̒��q���ƁA�S�����łQ�{���炢�����Ȃ�悤�ł��B����1�{���Ƃ���1�N��12000�~�ł�����A���̂܂܂̂ق����o�ϓI�ł��B10�N���ɃG�A�R���V�X�e����������55���~�K�v�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA1�N��55000�~�i�����Ԑł�荂���I�I�j�Ȃ̂ŁA���̂܂܃K�X�p�������̂ق���4.5�{���o�ϓI�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂�����̓f�[���[�ŏ����i�̏ꍇ�ł����ǁA�����S�V�X�e������ւ��̏ꍇ�̓G�o�|8���{�R���f8���{�R���v9���{���V�[�o���̑�4���{�H��4����33�����炢���ȁB����ł������B���ɂ͐\����Ȃ��ł����A�p�������ł��܂����܂��������ĖႢ�܂��B����܂łɃG�A�R���W�ɗv�����C�����51100�~/39�����Ō���1300�~���炢�ł����B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

|

F-�K�X134A |

|

|

2000 |

|

���v |

|

|

2000 |

�T�D�ሳ�T�[�r�X�o���u�E�G�L�X�p���V�����o���u�����i2001.5�j�A�ሳ�T�[�r�X�o���u�����i2020.6�j

�@���掞�ɃG�A�R���������܂���ł����B�[�Ԑ������ɏC������Ƃ����ōw�������肵�܂����B�ۏȂ��̔��ł�����A�M�p���邵������܂���B�K�X��������Ă��̏ꂵ�̂���������ł��\�ł����A�f�B�[���[�ł͂������蒼���Ă��炦���悤�ł��B�[�Ԑ����Œሳ�T�[�r�X�o���u�E�G�L�X�p���V�����o���u��������Ă��܂����B

�@�Q�O�Q�O�N�A�ሳ�T�[�r�X�o���u����̌u���ܘR����m�F�����̂ŁA�Ԍ����ɏC���˗������������B

�ሳ�T�[�r�X�o���u

�U�D�J�[�i�r�Q�[�V�������t���i2002.12�j

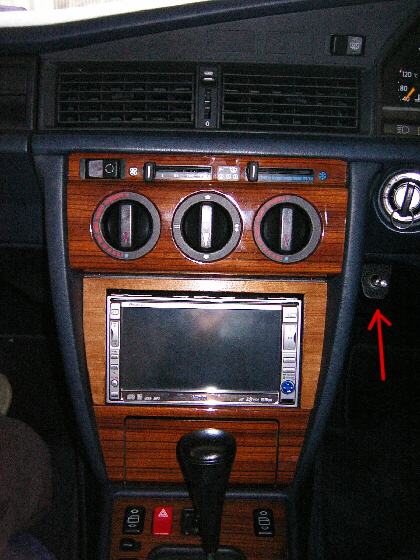

�@�J�[�i�r�͈ȑO���~���������̂ł����A�O�Ԃ̂悤�Ɏ��t���ʒu�����肳��Ă���Ԃɏ����̗l�ɂ��ꂢ�Ƀt�B�b�g����^�C�v�͍��܂Ŕ̔�����Ă��܂���ł����B�������A�����̂悤�ȃC���_�b�V���^�b�`�p�l���QDIN�K�i�̂��̂��p�C�I�j�A��蔭������w���ɓ��ݐ�܂����B���̃J�[�i�r��HDD�^�C�v�Ŕ��ɍ����ȕ��ނ̕��ł������A�艿30�����l�b�g�ʔ̂Ŕ�����20���Ŕ����܂����B���t���͎��s����Ɩ{�̂����߉ނɂȂ�A�����ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�M���̂ł��郄�i�Z�Ɉ˗����܂����B���t���Ƃ����Ă��S�Ă���Ă��炤�Ƌ��낵���H�����Ƃ��Ă��܂��̂ŁA�R���\�[���܂ł̔z���͑S�Ď����ł��܂����B�ԊO�_�C�o�[�V�e�[�A���e�i�AGPS�A�}�C�N�A�n���h�������R���A�g�ѓd�b�R�[�h�Ȃǂ͌㕔���Ȃ��͂�������A��ςł�����DIY�\�Ȕ͈͂̍�Ƃł��B�R���\�[�����̂QDIN�����f�[���[�ł͂��Ȃ��̂Ŏ����ōs���܂����B�㕔��1DIN���L���Ă����J�Z�b�g�P�[�X���͂����A�����f�b�L�̎��܂��Ă����p�l���̏㕔��ؒf���A�QDIN�X�y�[�X���m�ہB�����̔z���������̕����Ŋ�����̂ŏ��������炵���肵�ĉ��Ƃ����s�����m�ۂł��܂����B�ڍׂ͕��͂ŏ����Ă��`���ɂ����̂Ŏʐ^���Q�l�ɂ��Ă��������B�����Ƃ��đS�Ď��O���Č��ǂ���ɒ�����悤�ɍl���ĉ��H��Ƃ��܂����B�������ɂ��Ă��f�[���[�ł̍���̍�Ɛ��̍l���\�������ƌ݊����̂�����̂Ƃ��܂����BAVIC-ZH77MD�ƂP�X�OE�iW201�j�Ƃ̑����͊����ŁA�J���̃f�B�X�v���C���V�t�g���o�[���肬��Ŋ������ɊJ�ł��܂��B����摜���Q�ƁB

|

�J�[�i�r�Z�b�g |

AVIC-ZH77MD |

2002.10 |

230000 |

|

�z�����t�� |

|

2002.10 |

30000 |

�i�r�{�̂̎��t���͏����̎ʐ^�i���̃y�[�W�ŏ�i�Q�Ɓj�Ŏʂ��Ă���㕔�̃J�Z�b�P�[�X���͂����A���̂PDIN�X�y�[�X�Ƃ̊u�ǂ��C�g�m�R�Œ��J�ɐؒf���ĂQDIN�X�y�[�X�����܂����B�A���~�̔����H�����}�E���g���쐬���A�t���̂˂����g�p���Ė{�̂̃g���^�Ђ̋K�i�̃}�E���g�T�C�Y�̃l�W���𗘗p���ăl�W�~�߂��܂����B�ԑ̑��Ƃ̌Œ�͖��̃X�N�����E�l�W(2�{)�ŗ��߂Ă��܂��B�ԑ̑��ɂ���ŃX�N�����E�l�W�̌a�ɂ��킹���������Ēu���Ȃ��Ɗ���Ă��܂��̂Œ��ӂ��Ă��������B

���̎Ԃ�93�N���ōŏI�^�̂��ߐF�X���������ł��B���̓��̂ЂƂ��U�X�s�[�J�d�l�Ńp���[�A���v�W�������A�������A������Ǝ��g�тz����V�X�e���Ńt�����g�_�b�V���{�[�h���FULL�����W�A�h�A�X�s�[�J�[�͒ቹ�݂̂̃V�X�e���\���ł��B

�@�O����10�Z���`�A�h�A��12�Z���`�A���A��13�Z���`���炢�̃X�s�[�J�[�����Ă��܂��B2�i���̎ʐ^�Ɏʂ��Ă���X�s�[�J�[�o�͑��ɂ��Ă����(4�n���F�O�㍶�E))�̓h�A�X�s�[�J�[���A���̕��ŁA���ꂪ�ǂ����ɂ���ʂ̎ԍڃA���v�̂����A�t�����g�X�s�[�J�[�Q�C�R�ɐڑ�����Ă���悤�ł����B�iSONY�̏��Ŕz���̐F��蔻�f���܂����j�B�d�r�@�Ō��������Ƃ���A�o�͑��ɂ��Ă�����̓h�A�X�s�[�J�[���t�����g�X�s�[�J�[�̔z���������Ƃ��A�t�����g�X�s�[�J�[�݂̂��Ȃ�悤�ɂȂ��Ă��܂���(�ԍڃA���v�z���O)�B�ԍڃA���v�̓�́hAMP�@CONTROL�h �P�Ƃ������i�PA���x�̃q���[�Y���j���z������Ă��炸�V��ł���̂�������A������A�N�Z�T���[�̓d���Ɛڑ������Ƃ���A�����ɁA�h�A�X�s�[�J�[���Ȃ�悤�ɂȂ�܂����B�������������Z�p���[�g����Ă��Ēቹ�݂̂��h�A����͏o�Ă��܂��B

�@�������A�ԍڃA���v�̓�́hAMP�@CONTROL�h�P�Ƃ��������A�N�Z�T���[�̓d���Ɛڑ����Ă����̂��ǂ����͕�����܂���B�PA���x�̃q���[�Y�͂��̎��q���[�Y�����Ă��܂������߁A�q���[�Y��Ȃ����@�Őڑ����Ă��܂��B���̂Ƃ���ǂ����̃q���[�Y�����A�z�����R�����肵�Ă���l�q�͂���܂���B�A���v�Ȃ̂�1A�̃q���[�Y�ł��̂����^��ł��B�hAMP�@CONTROL�h�̐��̓q���[�Y�ɕ��z�����O�ŕ��Ă��Ă����瑤�ɂ͕��^�̒[�q������܂����B�ǂȂ������̌��ɑ���������Ă��������B

�h�A�X�s�[�J�[�͂��Ȃ肱����������t���ł����B�{�b�N�X�^�ł��B���ʂ̓h�A�ɒ��t�Ȃ̂ł����A���͂��̂悤�ȃ{�b�N�X�^�̂ق����f�R�悢�ł��B93�N���A����ׂ������ł��B�����Ȃ��Ƃ���ɃR�X�g���ӂ�ɂ����Ă����Â��悫����̃����Z�f�X���Ċ����ł��ˁB

�p���[�V�[�g�����Ă��܂��̂Ńh�A������̎��O���̍ۂ͏����菇�����G�ł��B���܂�����5���A���肷���1���Ԃł��ł��Ȃ��̂ł��̃y�[�W���Q�l�ɂł�����͊��ӂ��Ă��������B(��)

�@�܂��A�p���[�V�[�g�̃X�C�b�`�����������Ă͂����B������݂����̂��~�߂Ă��镔�i�Ȃ̂ł͂����B

�A�X�C�b�`�̃x�[�X�̃v���J�o�[��O����O�ɂ͂����B�X�C�b�`���~�߂Ă���2�{�̃{���g���͂����B

�B�h�A�n���h���O���b�v�̃J�o�[���͂����A���̃X�|���W�����������āA�X�Ɏ~�߂Ă���{���g��{�͂����B

�C�h�A�n���h���i�h�A��������Ƃ��Ɉ������b�L�̕��i�j�ɂȂ����Ă��邩���̃��b�h��O�����Ƀ��W���y���`�ł͂���ʼn����ăn���h������͂����B

�D�h�A�n���h���i�h�A��������Ƃ��Ɉ������b�L�̕��i�j�̎���̃v���̃J�o�[��O�������ɂ��炵�Ă͂����B

�E���������ɉ����グ�Ă͂����B

�߂��|�C���g�͇A�ƇD�̏��Ԃ�߂����ɈႦ�Ȃ����Ƃł��B��L�����̋t�𐳊m�ɍs��Ȃ��Ƃ��݂��̕��i���m�b�̗ւ̗l�ɑg�ݍ��킳���Ă���̂Ő�ɑg�݂�����܂���B

����ȂƉ^�]�Ȃ̏��ł��B�h�A�X�s�[�J�[�̔z���͂Ȃ�����x���ɍ��E�Ƃ������Ă��܂����B

�p�l�����̍H���B�x�j���ł͂Ȃ����N�ނ̕����̂�����Œ��J�ɃJ�b�g���܂��B

���F�j�X�Ńp�l���Ǝ����F�ɋ߂Â��܂��B

���̂悤�ɂ܂�ŏ����i�̗l�ɂ��ꂢ�ɔ[�܂�܂��B�E���̉摜���N���b�N����Ɠ���iQuickTime�j�ŊJ���݂��܂��B

FM�A���e�i�͖��̃X�C�b�`������Ă��炢�܂����B�V���o�[�̃A���~�̃X�C�b�`�ŃZ���X�悭����Ă��������܂����B�O���A���e�i�͂����ƐL�т܂�����f���x���܂�ς��Ȃ��̂ōT���߂ɂ��Ă��܂��B

GPS�A���e�i�̓��A��

�����̗l�ɂ��ꂢ�Ɏ��܂��Ă��܂��B�喞���ł��B

2003.05�@�J�[�i�r�̃I�[�v�j���O�̏�ʂ������̂悤�ȕ��͋C�̂��̂Ɏ����ło�b�J�[�h�������C���X�g�[�����܂����B190���ŐV�^�̂r�N���X���������\�ȃi�r���Y��ɕt���Ă���Ƃ����̂͂Ȃ�Ƃ������Ȃ�����������܂���B

�X�ɂ��ꂢ�ȃ��S�̕������܂����B��

�V�D�V�t�g���o�[�|�W�V���������v�����@�i2003.1�j�i2008.9�j

�@���͂��̎Ԃ���������_�����Ă��Ȃ������̂ł����A�G����W124�͓_���Ƃ������̂�ǂ݁A������������Ǝv���Ă��������b�ɂȂ��Ă��铇����ɑ��k���܂����B��͂�_���Ƃ̎��ł����B�͂������悭������Ȃ������̂Ńf�[���[�ł���Ă��炤�̂���x���ĕ����邱�Ƃɂ��܂����B

�@�V�t�g�̃W�N�U�O�Q�[�W�͂�������L���^�H������܂��Ĉ����݂̂Ŏ�ꂽ�悤�ł��B�ؖڃp�l���͋���Ԃɉ�������H��炵���������܂��Ă͂����Ă��܂����B�����v�̋��͌��\�������܂����Ƃ���ɂ���悤�Ō����Ɏ��Ԃ�������܂����B

�@�_�����̂ł������������ĈÂ��ł��˂���́B�Ȃ�ƂȂ��{�[���Ɠ_���Ă�����x�ł��B���Y�Ԃł̓N���[���ł��������Z�f�X�Ȃ���S�̂��߂ɈÂ����Ă���̂��H�ƕςɔ[�����Ă��܂��̂��s�v�c�ȂƂ���ł��B���x�͓�����ɋ����Ă������LED���ߍ��݂Ƀ`�������W�������Ǝv���܂��B

|

MINIATURE�����v |

M 049846 000003 |

2003.1 |

300 |

|

�V�t�g�C���W�Q�[�^�[�����v���� |

|

2003.1 |

1500 |

2008.9�ɂ܂��d������Ă��܂����B5�N�Őꂿ�Ⴄ�̂ł��ˁB�������Ă��炢�܂����B�Ȃ����H����500�~�����Ȃ��Ă��܂����i�j

|

�V�t�g���o�[���C�g���� |

|

2008.09 |

1050 |

|

�o���u |

072601012230 |

2008.09 |

283 |

�������Ă����ꂭ�炢�̔��Â����ł��B

�W�D�T���o�C�U�[�Ɩ��C��

�@�T���o�C�U�[�̏���ȑ��̏Ɩ����_�����Ă��Ȃ����ɋC�Â��܂����B�����̓d����ɂ��Ă͗����Ƃ������Ă���̂ł��������ȂƎv�����������Q�l�ɕ������Ă݂�ƁA��͂�d����ł͂���܂���ł����B�d�����e�X�^�[�Ŋm�F���Ă݂�ƑS���d�C�����Ă��Ȃ����Ƃ��킩��܂����B�ǂ����Ŕz�����r�₦���Ǝv���ƁA�V���S���O���Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ������ŋC���d���Ȃ�܂����B���̂Ƃ��ӂƁA�T���o�C�U�[����v���̃p�[�c�����炮�炵�Ă��邱�ƂɋC�����܂����B��������Ƃڂ���Ǝ��Ă��܂��܂����B���̃p�[�c������Ƌ������͂ߍ��܂�Ă��܂����B�t���Ă����ꏊ������Ƃ����ɂ����������Ă��܂����B�e�X�^�[�����ĂĂ݂�Ɠd�������Ă��鎖���킩��܂����B

�@���̃N���}�̏ꍇ�A�T���o�C�U�[���Ђ炢�āA�o�j�e�B�~���[�̂ӂ����J����ƏƖ������E����o��悤�ɂȂ�܂��B�X�C�b�`�̓T���o�C�U�[���J�����Ƃ��ɃT���o�C�U�[���̋����[�q���T���o�C�U�[����v���̃p�[�c�̋��������ƒʓd���d�C���T���o�C�U�[�ɂ�����܂��B�����āA�Ȃ����A�o�j�e�B�~���[�̂ӂ����J����Ƃӂ��̃X�C�b�`�ŏƖ����_���Ƃ����Q�i�K�̃X�C�b�`������܂����B

�@�Ȃ�����ȂɎ�Ԃ̂�����z���ɂȂ��Ă���̂����̗��R��z�����Ă݂܂����B���̂��N�������Ƃ��ɃT���o�C�U�[�͂͂���Ռ��Ń~���[�̂ӂ����J����������܂���B�ӎ�����������q�Ƀo�C�U�[���ڂ��A�Ɩ��̃J�o�[������A�d�����ނ��o���Ŗ����肪���A�M���������d������q�̔����Ă���������܂���B���邢�͎����ɃK�\�����̃K�X�������Ă����ꍇ�ɔM���������d�������Α��u�ɂȂ邩������܂���B����ׂ��ʒu�ɂȂ��T���o�C�U�[���_�����邱�ƂŋN���肤�郊�X�N�����S�ɖ��������@�́A���̃����Z�f�X�̂悤�Ȏ�Ԃ̂���������i�K�X�C�b�`�ȊO�Ɏv��������܂���B

|

�x�A�����O |

M 126 810 00 12 |

2004.06 |

1510*2 |

|

�v |

|

|

3020 |

�@�P�N���炢����Ƃ܂��~���[�����̃��j�b�g�������o�Ă��đ��s���ɂ������������ł�悤�ɂȂ�C�ɂȂ����̂�2008.1�ɒ��Ô��i���T�O�O�O�~�œ��肵�������܂����B���F�̃o�C�U�[�͓��Ɉ�a���Ȃ������ɍ����Ă��܂��B�g�p���͂܂��ɐV�i���l�łƂĂ��悢�ł��B

�X�D�G�A�R���G�o�|���[�^�[�����i2004.12�@70000�����j

�@�S�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���4��������������A�~�J���̍����x���̖�Ԃ̉^�]�ł͏����@�\���Ȃ��ƃK���X�̓܂肪���E���Ղ�^�]�ɉe�����o�邱�Ƃ����߂ĒɊ����A�C�������ӂ��܂����B���傤�ǁA�R�N�̒������������ԃ��[�����I���G�A�R���ȊO�̌̏�͔��N�ԂقƂ�ǂȂ������̂ł�����������]�T���o���Ă������߂ł��B�������A�f�f���܂��s���m�łǂ��������̂�����ӂ�ȏł�������A�Ȃ��݂̓d�����֎����Ă����A�������˗����܂����B

�@�����͂S���ԂقǂŏI�����A�G�o�|��壌��ܕt������A�R���f���T�͖�薳���Ƃ������ƂɂȂ�܂����B���i�Z�ł͌����̂��߂ɂP�T�Ԃ��a����K�v���������̂Ɣ�ׂ�Ƃ��Ȃ葁���f�f�ł����B�d�����̃G�o�|���[�^�[�����̌��ς���͂Q�P�W�O�O�O�~�ł����B

�@�����̕��i�オ���ɍ������������߁A�C���^�[�l�b�g�ʼnĂɃG�A�R���̂��Ƃő��k���Ă����c�[���v���_�N�c�����Ƃ����d�����i�X�ɕK�v�p�[�c�̌��ς�����˗����ЊO�i�����邱�Ƃɂ��܂����B�c�[���v���_�N�c��������̓��[���ł̌��ς���˗��ɂ�������炸�����ɕԎ������āA�ɃA���A�ő��o�ɉ\�Ƃ��������������e�ł����B���ς��肩�琔���Ԃł����ɓ������A���̓��̂����ɔ������Ă����������������ŁA�I�����j�̌��ψ˗�������j�̕��i���܂ł킸���R���ʼn���܂ŕ��i��͂��Ă��������܂����B

�@190�d�̃G�o�|�����͊ȒP�������悤�Œ��ɎԂ�n���Ē��̂R������ɂ͑g�݂������ďI����Ă��܂����B���ꂩ��G�A�R���^������A�K�X�[�U�A��p���������č�Ƃ��������ł��̃G�A�����̕K�v�����藂�����܂����B�C���Ɋ|����������p��98000�~�ł����B�p�[�c�̔�p��啝�ɐߖ�ł��A�c�[���v���_�N�c����l�Ɋ��ӂ��Ă���܂��B

������̃G�o�|���[�^�[�����܂������A�ق��肪�t�����J�r���_�݂��A�Ђǂ���Ԃł����B10�N�����ƃG�A�R�������ĉ��ē�����O�ł��B10���~�ȓ��Ō����ł����͍̂��Y�Ԃ̏C���̏ꍇ�Ɣ�ׂĂ�����Ȃɍ����͖����Ǝv���܂��B190�d�̓_�b�V���{�[�h�E���̕K�v���Ȃ��p�m���}���C�p�[�������Ƃł��邽�ߍH��������قǁi�H��������10���R�[�X�Ƃ����b������j������܂���B�����āA�c�[���v���_�N�c�����̂悤�ɋɂ߂Đv���������ŕ��i���������Ă���鏊������A�Â������Z�f�X���ێ�����ɂ͂������������Ă����悤�Ɏv���܂��B

���G�o�|���[�^�[

�V���i�E�G�o�|���[�^�[

���V�[�o�[�^���N�E�G�L�X�p���V�����o���u

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

�G�o�|���[�^�[ |

2018301258 |

52000 |

|

�G�L�X�p���V�����o���u |

|

5544 |

|

���V�[�o�[�^���N |

|

12054 |

|

��L�����H�� |

|

30000 |

|

�R���v���b�T�[�I�C�� |

|

2000 |

|

�^������K�X�`���[�W |

|

2500 |

|

�K�X134a |

|

1800 |

|

�l���� |

|

9598 |

|

���v |

|

98000 |

10�D�X�s�[�h���[�^�[�ى��i2005.01.29�@74000�����j

�ԍw��������A�R�O�`�T�OKm/h������ł̐j�̐G�ꂪ����܂���������Ȃ��낤�Ǝv���ĕ��u���Ă��܂����B�ŋ߁A70 Km/h����J�^�J�^�ƈى�������悤�ɂȂ�C�ɂȂ�悤�ɂȂ��Ă��܂����B�f�B�[���[�ɑ��k�����Ƃ���X�s�[�h���[�^�[�P�[�u���̃��[�u���P�[�V�����Ƃ����E�����|������Ƃ���Β��邩���m��Ȃ��Ƃ������Ƃł����B�Ԃ�����a���č�ƈ˗����܂������A�j�̐G��͂��Ȃ�ǂ��Ȃ������̂̈ى��̕��͂S�O�����炢���P���������Ȃ��������͂��܂����܂����܂��Ή������܂��B����ł���͂藿���͂������萿������܂��B�X�s�[�h���[�^�[�P�[�u���������Ă݂Ă���ł��ʖڂȂ�X�s�[�h���[�^�[�����Ƃ����A���ꂭ�炢�Ȃ�䖝�ł������Ȋ����������̂ł���ȏ�͒Nj����Ȃ����Ƃɂ��܂����B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

�X�s�[�h���[�^�[�P�[�u���̃��[�u���P�[�V���� |

|

9000 |

11�D�g�����N�o�b�L���[�������i2005.01.29�@74000�����j

������A�ԍw�������炾�����ُ�Ȃ̂ł����A�����J�����Ƃ��i�Z���g�������b�N�̂ǂ�����ł��j�����g�����N�̗�����V�����ƃG�A�[���R��鉹��15�b�ʂ��Ă��܂����B�����J���Ă���ēx�A����������Ƃ��ɃV�����_�[���d���A1���Ԃ��炢�͑҂��Ȃ��ƕ߂邱�Ƃ��ł��܂���ł����B���낢���̂������V�X�e�����̗p���Ă��郁���Z�f�X�ł�����A����ȕ����Ǝv���Ă��܂����B�f�B�[���[�ł̏C���ł���x���w�E���ꂽ���Ƃ��Ȃ������ł����B���͎̂����ƒm�荇����f���ł������Ƃ���A�ُ�Ƃ������Ƃ��킩��܂����B

�����͈ꎞ�Ԃ��炢�ŏI���B�����ɍă��b�N�ł���悤�ɂȂ�܂����B���������Ă����悩�����ł��B

�����Œ������ƁA�A�N�`���G�[�^�A�g�����N���b�h�̃L�[�V�����_�[���炵�Ă݂悤�ƃ`�������W���܂������A�A�N�`���G�[�^����L�[�V�����_�[�ɂȂ����Ă��郍�b�h���L�[�V�����_�[����O���̂�����Œf�O���܂����B�L�[�V�����_�[�̉����̃v���J�o�[���O���A���b�h��L���`�Ŏh�����Ă���̂��킩�����̂ł����A�Ȃ��Ȃ��͂���܂���B���b�h�̍Ő�[�̓L�[�V�����_�[�����̍\�����Ɗۂ��ӂ��̌��i�召�j�̏��̕��ɂ͂߂���̂ق��ɂ��点�ΊO���Ƃ��������������̂ł����A����Ȃ��̂ł����ꂪ�B

����ɂ������Ă���ƃ��A�L�[�V�����_�[�̓����̂�킻���ȃv���p�[�c���j���������������̂Ńf�B�[���[�ɏC���˗���������ł��B�v�������p�[�c��͈������݂܂����B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

�g�����N�o�b�L���[���G�������g |

1248001675 |

5350 |

|

�H�� |

|

4500 |

|

���v |

|

9850 |

12�D�G�A�R���R���v���b�T�[�I�[�o�[�z�[���i2005.05.12�j

�@�G�o�|���[�^�[��������O������A�܂����Ă��K�X���Ȃ��Ȃ�G�A�R���������Ȃ��Ȃ�܂����B10���~�߂��C�������ɂ�������炸�܂��ʖڂ��������Ǝv���ƁA�d�����ւ̎��]�͉B������܂���B�ǁ[�Ȃ��Ă�́H�Ƃ������ƂŐ�̓d�����ɂ܂��_���˗����܂����B����ŏo�Ă����������A�g�ǂ���������Ă��邩�S�R�킩��܂���B�����@�Ńz�[�X�ނ���̃X���[���[�N�����l�����܂���B�z�[�X�ނ�S���������邵���Ȃ��ł��傤�B�h�ł����B�G�o�|�ȊO����͘R���Ă��Ȃ��̂Ō�������Β���ƒf�����Ă������̍H���́A���݂܂���̈ꌾ���Ȃ��A��������[����[�ƌ����Ă���܂����B�z�[�X�ޑS�������Ĉ�̂�����|����H��ԍ����z�[�X��12���~�ȏシ�鎖��m���Ă������́A���Ȃ�̋��z�ɂȂ邱�Ƃ��\�z����邱�Ƃ����̓d�����̍H���ɐ������܂������A�g�D���ŏ���Ă����ł���B�d���Ȃ���Ȃ��h�Ƃ̎��ł����B���l����ƁA�G�o�|�����̂Ƃ����ЊO�i����ɓ����m�E�n�E���Ȃ������p�[�c�����Ȃ��Ƃ���22���~�̏C������Z���t�Ő������Ă����A�A���ԃh�f�l�H���E�H��ɐM�����Ă��������n���������Ƃ������ɋC�t������܂����B

�@�����ŁA�g壌�������āA���̍������f������Č��Ă邯�ǂ킩����ł��I�ሳ�⍂���̃z�[�X�̃S�������S�̂���������W���[���ƘR��āA壌����o�Ă��Ȃ���Ȃ����Ƃ��������ł����B����Ȃ��Ƃ����ł��傤���ˁH�h�ƍ��ӂɑ��k�ɏ���Ă��������Ă���}�C�X�^�[������ɑ��k�����Ƃ���A�g�z�[�X�ނ���̘R�ꌟ�o�͉\�ł��B���炭���g���t�B�b�g�Ȃ̂ŁA�K�X��R12�ł͂Ȃ��AR134a����������Ă���Ǝv���̂ŁA �u�������𒍓����āA�u���b�N���C�g�ĂĘR��ӏ�����肷��������Ó����Ǝv���܂��BR12�Ȃ�A�d�q�Z���T�[�ŘR��ӏ���T��₷���̂ł����AR134�͓d�q���ł̓��肪�����ł���B���������獂���z�[�X��S���ւ���Ƃ����̂́A���܂�ɂ��Z���I�ł͂Ȃ��ł��傤���H�o�����炢���܂��ƁA�G�o�|��ւ��đʖڂ��Ƃ���ƁA�G�o�|�O�̃G�L�X�p���V�����o���u�u���b�N��A���L�b�h�^���N��O�̒Z�������z�[�X�i�m�����O���[���n�̐F�j�A

�R���v���b�T����o�Ă���A�����z�[�X�ŁA�R���p�C�v�ƈ�U�����\���ɂȂ��Ă��镔���B�@���̂ւ�������Ȃ��ł��傤���H���ƁA�T�[�r�X�o���u�����̂����������肵�܂��˂��B�x���c�̏ꍇ�A�R���v���b�T��̍��������R��邱�Ƃ��悭�����ł����A�C���}�j�ƃI�C������Ō����ɂ��������悭����܂��B�@���ƁA�R���f���T�����������ɂ����Ȃ��E�E�E���ꂩ��A�R���v���b�T�����炾�ƁA�ŏI�I�ȑ�K�̓��[�N�܂Ŕ���Ȃ���������܂��B R134�𑫂��Ȃ���A��������ώ@������鎖�������߂��܂��B�h�Ƃ̂��Ԏ����܂����B

�@�����ŁA������x�ʂ̓d�����ŁA�R������Ă��炨���ƌ��߂܂����B�ȑO�A�N����̂̃N���E���ƃS���t�Q�̃G�A�R���C�����˗��������Ƃ̂���d�����ɐf�ĖႤ���ɂ��܂����B���X���̓d�����̘r�̍����͂����Ă����̂ł����A�E�ꂩ�牓���A��ׂłQ�l�����̏����ȍH��̂��ߑ�Ԃ�����Ƃ͎v�����˗����ɂ��������������߁A�E��ɔ��ɋ߂��O�q�̓d�����ɕ��C���Ă��܂����B

�@�R���Ԓ��x�̓_��(�_�����R�T�O�O�~)�ŁA�킩��܂����E�E�E�������I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�R���v���b�T������̒f���I�ȃ��[�N�ł����I�@�i�L�^�[�I�j�f���I�Ȃ��߁A����Ă��Ȃ��Ƃ��Ɍ��m��Őf�Ă������̂������ł��B�E�l�̊��ŁA���ɘR��Ă�̂�������Ȃ��Ƃ��͂��������C�悭���m��ɂ����Ċώ@���邵���Ȃ��Ƃ������ł����B�����z�[�X�Ȃǃz�[�X�W�̓��[�N�����I���̕ӂ̂͂R�����őS�ʂ����Ȃ烊�[�N���Ă�ΐ�Δ��邻���ł��B�}�C�X�^�[���̗\���I���ł����I�R���v���b�T�[���̔��ׂȃK�^������Ƃ̂��Ƃł����B

�@�������킩������o���ďC���˗����邱�Ƃ��S�O�͒v���܂���B�R���v���b�T�[��O�ɃG�o�|���˗������c�[���v���_�N�c�����Ɍ��ς���˗����܂����B�V�i�Ȃ̂Ɍ����I�ł��������[�I���Ă���������Ƃ̎��ŁA�T�����������܂��ƕԎ����������̖�ɓd��������d�b������܂����B�g�p�[�c���������̂ōH���S�����݂ŃI�[�o�[�z�[����82000�~�ł��܂����ǁh

�@����[�Q��܂����B�_�����Ă�������Ƃ��̓I�[�o�[�z�[���͂��ĂȂ��ƌ����Ă����̂Ń��r���g���V�i��T���Ă���ł����A�c�[���v���_�N�c�����ɒ�����ɂ���Șb�����Ă��A�����ł���B�ł��A�d��������̈ӌ��������Ɋ������Ă��܂����B�d��������́g�������ݕ��i�ł��H����22000�~�ł����B�ł��A�g�[�^���ŃI�[�o�[�z�[�����������Q�`�Q�D�T���~�͈����ł��܂��B�R���v�������Ĉ����オ�����ꍇ�ɑ�����R���A���Ƃ��z�[�X�ނ���A��������̂ŏC����lj��K�v�ɂȂ邩������܂���B�I�[�o�[�z�[�������S�ɍs���ΐV�i�ɐ��\�ʁE�ϋv���ŗ��Ƃ͎v���܂���̂ŁA�Q�`�Q�D�T������������������Ă����Ēlj����K�v�ȏꍇ�ɔ��������������Ǝv���܂��B�Q���~�͂��̏ꍇ�傫���Ǝv���܂���B�h�Ƃ������b�ł����B���܂܂ŁA�����ԊW�̃v���̕�����i����܂ł̊����ł́A�q�̋����Ǝv���ĉ��\�������C�Ő���������X�Ǝv���Ă��܂�������B�j���̂悤�Ȑe�g�ȕ��̍l������o�����t�������Ƃ�����܂���ł����B�@����ŁA�c�[���v���_�N�c�����ɂ͐\����܂���ł������L�����Z�����Ă��������i���i�Ɖ�E���ς���̍ۂɑ���ȘJ�͂������Đ\����܂���ł����B�L�����Z�����Ă��������đ�ϊ��ӂ��Ă���܂��B�z���g����܂���ł����B�j�A�I�[�o�[�z�[�����Ă��炤���ɂ��܂����B

�@�I�[�o�[�z�[���̓x�A�����O�ށA�V�[���A�s�X�g���ȂǍ��܂ł̃R���v���b�T�͊O���������g�p���قڑS�������ꃊ�r���g�Ƒ��F�Ȃ��C�����s���Ă��܂����B���i�������Ă��������x�A�����O�����̖��Ղ��������Ă��������܂����B�C����A���������͂��P�T�L���ŁA�ʏ�̂P�Q�L���O��ɔ�ׂ�ƍ������A����̓��g���t�B�b�g�ɂ�邽�߂ŁA�R���f���T�O�̗�p���u�̗e�ʂ��s�����Ă��邽�ߍ����Ȃ��Ă���Ƃ��������ł����B�������������痈��ق��ւ̉e���͖����Ƃ͌����Ȃ��̂Ń��g���t�B�b�g�ɂ͌��߂���Ƃ������ł����B�[���̂��������ɂ��A����܂ł̃G�A�R���C���̌o�߂���������Ă����܂����B

�@���_�A��҂������ԏC������������u���Ǝv������ʂ̂Ƃ���ł��f�ĖႤ�ׂ��B

�@��������Ŋ����Ƃ���ƁA�ł����u�Ȃ̂̓R���f���T�ƃG�o�����Ɛf�f�����f�B�[���[�B�R�T���~�����ė�����点�āA�ŏI�I�ɃR���v���b�T�������ɂȂ��ĉ�ꂽ�Ƃ������ăg�[�^���T�T���~�R�[�X�ɂȂ�Ƃ���ł����I

�@�R���v���b�T�A�G�o�|�����g�[�^���P�W���ł�ꂽ�̂͂��Ȃ肷���������Ǝv���܂��B���Y���ł͂Ȃ��ł��傤���B���ꂾ���Ńf�C�[���[���i�S�O���~�͍s���܂��̂ŁA���낢���J�͂��܂��������b��͂���܂����B�M���ł���d�����ɏo��Ă��Ƃ���Ԃ̐��ʂ����m��܂���B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

�R���v��ւ��H�� |

|

15750 |

|

�K�X�`���[�W |

|

5250 |

|

�^������I�C������ |

|

3150 |

|

�R���v���b�T |

|

57850 |

|

�X�e�[�^�[ |

|

��L�܂� |

|

�x�A�����O |

|

��L�܂� |

|

�K�X�P�b�g |

|

��L�܂� |

|

�_���� |

|

3500 |

|

���v |

|

85500 |

2005.8.23�@���̓��̎��_�ł̓G�A�R���͂ƂĂ��悭�����Ă��܂��B3�����o�߂��K�X�R�ꂪ�����Ƃ������͂قڃ��[�N���~�܂����ƍl���Ă����Ǝv���܂��B�O�C����35�x�Ƃ��̎�������ď�̓G�A�R�����Ȃ��Ƃ��Ȃ肫���ł�����A�喇�����Ē������b�オ����܂����B

2005.10.15�@�G�A�R���͉����ł��B�C���㔼�N�߂����o�߂��܂������A������ƌ����Ă��܂��B���������ƌ��ĊԈႢ����܂���B���낻��G�A�R�����v��Ȃ��G�߂ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���N�̉Ă܂ł����y���݂ł��B

2006.5.15�@�G�A�R���̓K�X��[�����ŁA���݉����ł��I�I���܂����A���S�����ł������܂��I�P�N�o�߂ŃK�X�͂قƂ�nj����Ă��Ȃ��悤�ł��B������O���̂��Ƃł����A�G�A�R���������Ƃ����͖̂����x�����ł��B

2007.5�@�܂��A�G�A�R���̓K�X��[�����ŁA���݉����ł��B�O�̂��ߏC����̓d�����ň��͌������܂����B���i�ł����B

2008.4�@�G�A�R���̌������ǂ�����܂��A�R���f���T�[�O�̕⏕�t�@���������Ă��Ȃ��̂ŁA�C����̓d�����Ō������܂����B�R���v���b�T�[������̘R�ꂪ����܂����A�������̂͂P�{���ŕ�[�ɂ����܂����B���炭�l�q�����Ă܂������ɔ����Ă��܂��悤�ł���R���v���b�T�[�I�[�o�[�z�[������蒼���ɂȂ肻���ł��B

13�D�X�s�[�J�[�����@2005.4.26

���A�X�s�[�J�[�̕Е������X�Ȃ�Ȃ��Ȃ邱�ƁA�t�����g�X�s�[�J�[�����������悤�ɂȂ���������A�_�����Ă݂��Ƃ���A�X�s�[�J�[�̊O���̃S���łł��Ă��镔���ɋT�͂����Ă��܂����B

�J�[�i�r���p�C�I�j�A���ɂ��Ă��邽�߂ɃX�s�[�J�[�����킹�悤�Ǝv���p�C�I�j�A��TS-F1000���t�����g�ɁATS-F1600�����A�ɑI�т܂����B���А��i��㋉���������ׂĂ݂܂������A���邳���X���ł͂悭�킩��킯�������A�R�X�g�p�t�H�}���X�̍������̃X�s�[�J�[��I�т܂����B���i�Ƃ��Ă͂ƂĂ������������Ă��đϋv�������҂ł������ł����B

���t���͊O�`�Ɖ��s���ɒ��ӂ����A�X���̐��@�J�^���O�ׂĖ��Ȃ������������̂ŊȒP�ɂł��邾�낤�Ǝv���Ă��܂����B�����ȕ��X�̃z�[���y�[�W�����Ă����ɓ�������Ƃ������e�͌������܂���ł����B�������A���ۂɎ��t���Ă݂�ƁA���ɖ�肪���������킩��܂����̂ŁA���ꂩ����t������ɂ͂ƂĂ��Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��̂ŏڂ��������܂��B

�܂��t�����g���ł������O���͗͂����ŊO�������ł����t�����g�K���X�ɋ߂����߂ɃK���X�������Ȃ��悤�ɏ\���ɗ{�����Ă����܂��BTS-F1000�����̂܂ܓ��������Ǝv������A�X�s�[�J�[�̃u�����P�b�g����������܂���B�X�s�[�J�[���Œ肷��˂���������u�����P�b�g���ʂ�ؒf����K�v������܂��B�P�X�OE�̃t�����g�X�s�[�J�[�̌����ӂ͔��Ɋ��ȋ����ŗ��ł�������Ă��邽�ߓd���H��t�����g�K���X������s�������Ȃ����Ƃ���A�����㌊�����͕s�\�ȏł��B�Œ�̓X�s�[�J���̊�O���ɋ��͂ȗ��ʃe�[�v��\�艟���͂߂�悤�ɂ��čs���܂����B�����O���̌a���A�t�����g�X�s�[�J�[�̌��Ƀs�b�^�����������߂ɂ�������Ƃ��̂悤�ȕ��@�ł��Œ�ł��܂����B�����炭�O���Ȃ��قǂ�������Ƃ͂܂��Ă��܂��B�Œ肪�\���łȂ��Ǝ��̂̂Ƃ��ȂǂɃX�s�[�J�[�����ł��鎖�ɂȂ�̂ŏ\���ɔ[���������܂ŌŒ�ł��Ȃ���Ί댯�ł��B

�X�s�[�J�[������Ƃ͂ߍ���ł��Ƃ̓J�o�[���͂߂邾���Ǝv������A�c�C�[�^�[�������J�o�[�Ɗ��������܂���B���ݔ̔�����Ă���@��̂قƂ�ǂɃc�C�[�^�[����������Ă��邽�߁A���̖��͓���B�X�s�[�J�[�̍\����������x�������茩�Ă݂�ƁA�̂̃c�C�[�^�[�̂悤�ɃR�[���������ނ��o���ł͂Ȃ��A�R�[�������v�����`���i�ŕ������݂��̃v�����i����]�����邱�Ƃō�����C�ӂ̕����Ɍ�����\���ł��B�o�������Ă��镔���͎�ł��肮���]�����邱�Ƃ��ł��āA�����o��Ƃ��̐U�����ʂƂ͊�������ɐڑ�����Ă��܂��B�Ƃ������Ƃ̓J�o�[�Ɗ����Ă��тт艹�͏o�Ȃ��Ƃ������ł��B�J�o�[�̌Œ���߂ɂ��A�J�o�[������Ă��܂�Ȃ����x�Ƀc�C�[�^�[�����Ƃ����Ă������花������悤�ɂ��Ă݂܂����B���ʂƂ��Ă͂܂������тт艹�Ȃǂ��Ȃ��ŃJ�o�[��2�~�����炢���Ԃ���������x�ɕ����Ă��邾���ŋC�ɂȂ�Ȃ��͈͂ŃC���X�g�[���ł��܂����B�E�n���h���҂̏ꍇ�A���̃J�o�[�Ƃ̊��̖��͉E�����ŋN����܂����B���͂��肬��ł����������Ɏ��܂�܂����B

���A���͂��Ƃ��ƁA�{�b�N�X�^�̔��ɂ悭�ł��������{�b�N�X�������ł��Ă����̂ł��������悤�ɃX�s�[�J�[���I�т܂����B�����X�s�[�J�[���O���A�����{�b�N�X�������i������傫��TS-F1600���Œ�ł���悤�ɑ������H���܂��B�Œ�̓u�����P�b�g�̌��Ƃ����悤�ɉ����{�b�N�X�ɂ������J���Đj���ŌŒ肵�܂��B���̂܂܂��Ƃтт�̌����ɂȂ�̂ŌŒ�O�ɃX�s�[�J�[�t���̃X�|���W�𗠑ł��������{�b�N�X�̊Ԃɂ�������\��t���܂��B�Œ�͂�������ł��Ă��A�тт肪�o�Ȃ��悤�ɃX�s�[�J�[�Ɖ����{�b�N�X�̊Ԃ͑S�ĊɏՍށE�X�|���W�ŗ��ł����鎖����ł��B

���A�ł��A�ЂƂ܂��X�s�[�J�[���傫���Ȃ����ׂɁA�J�o�[�Ɗ����J�o�[���͂܂�܂���B�J�o�[�̍��������j�b�p�[�Ŏ��ӕ����������c���������܂��B���ӕ������ꕔ��������K�v������܂��B���������Ƃ�ƍ����l�b�g�̂悤�ȎՌ��J�o�[��������܂��A�X�s�[�J�[�̑ϋv�����J�[�{���@�ۂ��̗p���Ă��邽�ߍ����Ȃ��Ă���Ƃ����̂�M����ΕK�v�Ȃ��Ƃ������Ռ��J�o�[�Ȃ��ł��܂����B

�@���ǎ��s����ŁA���������Ƃ��邽�߂ɂ�6���Ԃ��炢�������Ă��܂��܂����B�������������I�t�I�ȍ�Ƃ̓I�[�f�B���V���b�v�Ȃǂɂ͗��܂Ȃ��Ŏ����ł��������[�����������t�����ł���̂ł����Ǝv���܂��B�d�オ��̉��̕��ł����A�ō��ł��I�����Ƒ����ς��Ă����悩�����Ǝv���܂��B�育��Ȓl�i�̃X�s�[�J�[�ł����A���v�̃}�b�N�X�p���[�ł������ꂹ���N���A�[�Ń����n���̂��邷�炵�������o�Ă��܂��B���������p�[�c�̐i���A�ቿ�i���͂��܂�m���Ȃ��Ƃ���łǂ�ǂ�i��ł���̂��ȂƊ��S���܂����B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

�t�����g�X�s�[�J�[ |

pionner TS-F1000 |

7632 |

|

���A�X�s�[�J�[ |

pionner TS-F1600 |

8973 |

�@

�@

14�D�O�C�����v�C���i���s�j2006.1

�@���̎���̃����Z�f�X�ł͂��͂��ԂƂ�������O�C���x�v�̉t���\���̕s�ǂ����̎Ԃɂ��o�Ă��܂����B�̏�̑����͊O�C���x�v�\�������̗��̊��̃R���f���T�[�̔j���t���\�������̐ړ_�̊ɂ݂Ƃ��������l�b�g��Ȃ�тɂ��������b�ɂȂ��Ă���}�C�X�^�[������ɋ����Ă��������A�����ŏC�����Ă݂悤�Ƃ���Ă݂܂����B

�@�R���f���T�[��V�i�Ɍ������A�t�������̐ڒn��ǂ�����ׂɃ��b�V���[�����܂�����A�w�͂͂��Ă݂܂������A���ʂƂ��Ă͎���܂���ł����B�ڍ摜�͌���t�o�\��ł��B

�܂��́A�C����ƑO�̉t���\���𐔓_����������B

�����ɋ��ʂ��Ă���ُ�͂P�̈ʂ̐^�������Ɖ��̐��̕\���������Ă��鎖�ł��B�P�O�̈ʂƏ����_�ȉ��̕\���ɂ͖��Ȃ��悤�ł��B���x�Z���T�[���̂��ꉞ���m�ȏ��͑����Ă���悤�ł��B

���ɏC����ƌ�̏�Ԃł��B

�ꌩ�������悤�Ɍ����܂��B�����������Ǝv���܂������A���X�A���������Ȃ�܂��B�����ȑO�̂悤�ɁA��ɂ���������Ԃł͂Ȃ��A�C�܂���ɖ@������҂���1�̈ʂ̕\���������܂��B���[�^�[���O����Ƃ��v���Ă����ȏ�ɑ�ς������̂ŁA���炭�͕��u���鎖�ɂ��܂����B�ǂȂ������Ă��Ȃ��O�C���x�v������Ă������Ƃ����������܂�����A���[���X�������肢���܂��B�����������ő����Ă��������B

���O�������[�^�[�A�b�Z���u���[�B�u�v�̂��̂ƈႢ��������Əd�ʂ�����A�悭�ł����@�B�Ƃ������������Y���܂�

.jpg)

.jpg) �L�U�M�U�ɂȂ��Ă��镔���ɐ�p�̃c�[���������|���܂��B

�L�U�M�U�ɂȂ��Ă��镔���ɐ�p�̃c�[���������|���܂��B

.jpg) �@

�@.jpg)

�X�s�[�h���[�^�[�̃P�[�u���ł��B�O���̂��������ł�������̂͒���ւł����B

.jpg)

���Ɍ�����̂̓q�[�^�[�̔z�ǂ��Ǝv���܂��B�悭�n�����O�����߂ɂȂ肱������k�k�b���R��炵���ł����A���Ƃ��肪���肻���Ȃ̂ł��Ԃ�ł��ł��邩���B

.jpg) �@

�@.jpg)

�X�s�[�h�Z���T�[�ł��B���ꂪ����Ǝԑ����M�����o�Ȃ��Ȃ�܂��B�݂�������A��ڐG�^�Ȃ̂ʼn���Ƃ͎v����̂ł����B

.jpg) �X�s�[�h�Z���T�[���t���ʒu

�X�s�[�h�Z���T�[���t���ʒu

.jpg) �@

�@.jpg)

�����܂łł���Ύ��v�ƃ^�R���[�^�[���A�b�V�[�ŁA�����ł��܂��B

�@.jpg) �@

�@.jpg)

���̉t�����j�b�g�B

.jpg) �@

�@.jpg)

�Ƃ肠�����R���f���T�[�͌������܂������_���ł����B

2006.11���@�Ƃ��Ƃ��A�t�������̃o�b�N���C�g�������܂����B�����ł��鑕���Ȃ̂ŁA�Ƃ肠�������u���܂��B

15�D�w�b�h�����v���˔��ꔭ���i2006.4�j

�����Ԑ̂���C�ɂ͂Ȃ��Ă����̂ł����A�ŋ߁A�ǂ�ǂ�T�r���L�܂��Ă���悤�ŋC�ɂȂ��Ďd��������܂���B�����̔��˔������Ȃ����ڂ�ڂ�ɂȂ��Ă��܂��B�Ԍ��ł̌��ʕs���ɂȂ�Ȃ����S�z�Ȃ̂ŁA����܂łɂ͒��Õi��T���Č������Ă��������Ǝv���܂��B�����A�����w�b�h���C�g���]���Ă���������܂�����A����Ă������Ƃ����������܂�����A���[���X�������肢���܂��B�����������ő����Ă��������B

�l�b�g�I�[�N�V�����Œ��Õi�𗎎D�B�����Ō������A���������̂݃f�B�[���[�Ɉ˗��B

�҂��҂��ɂȂ�܂������A���ꂢ�Ȃ����ŁA�V�F�[�h�����Ă��āA���̂悤�Ȃ��݂����˔ɕt�����Ă���̂��ڗ��悤�ɂȂ�܂����B�d�������O���Ĕ��Ƀe�B�V���������đ|�����܂����B�����̍�Ƃ̎ʐ^�͌���ď����������ߎc���Ă��܂���B

2009.6�@�d�����ʂ̃V�F�[�h�H�J�o�[�H�̕����U�����A���˔��܂��܂��������ɂȂ�A���|���܂����B���̃V�F�[�h���ēP������ƂȂ܂����̂ł��傤���B���Ȃ���ΊO���Ă��܂������B

16-1�D�o�b�e���[�����i2002.9�FPanasonic �x���c�����j�i2006.12:BOSCH PSI�j

�@�O������͂Q�O�O�Q�N�X���ɏ������̏����i�i�Q�P�P�T�O�~�j�ł����̂ŁA�S�N�R�J���g�p�������ƂɂȂ�܂��B�P�Q���ɂ͂���܂ł̓Z���̉��ɖ��Ȃ������Ɏg�p�ł��Ă����̂ł����A�C�����������Ă�����������N�����L���O�Ɏ��Ԃ�������悤�ɂȂ��ė��܂����B����́A�l�b�g�ʔ̂�BOSCH���̂��̂��w���������Ō������܂����B�����i�̓{���l�b�g�Ɗ����ĕ��ʂɎ����グ�ĊO�������ł��܂���ł����B+�[�q�������������Đ����ɂ��ĊO���܂����B����ł��o�b�e���[�t�͈�H���R��܂���ł������A�����i��66Ah�͏����A�����̂���T�C�Y�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���BBOSCH���͂U�QAh�ʼn����������i���Z������Ȃ�Ɠ���邱�Ƃ��ł��܂����B�w�C���Y�̃}�j���A���ł�55�܂���62Ah���K���i�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA����ŏ\���̂͂��ł��B���i�I�ɂ͑������܂�ł�1/3���x�ł�����o�ϓI�ł��B

�@������̓J�[�i�r�ł̃G���W������������Ԃł̓d���\���������O��11.8-12.2V�ł������̂ɑ��A�������12.7-13.2V�ƂPV���㏸�����̂ɂ͋����܂����B�e�X�^�[�Œ��ڃo�b�e���[�̓d�����A�G���W����~��P�Ӓu���Čv������ƁA�ǂ����12.2V�A�G���W���n�����͖�13V�ƍ����Ȃ��̂ł��܂�̒��x���킩��Ȃ������̂ł��B�J�[�i�r�̓d���\���͉������ڃo�b�e���[�̓d���𑪂��Ă��킩��Ȃ����\���������Ă���Ă���悤�ł��B����̓J�[�i�r�̓d���\����12V������n�߂���o�b�e���[�����̖ڈ��ɂ������Ǝv���Ă��܂��B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

BOSCH�@PSI-�UC |

��������������� |

8505 |

.jpg) �a�n�r�b�g

�a�n�r�b�g

16-2�D�o�b�e���[���� �i2011.12: panasoniic CAOS�j

�@�O��o�b�e���[�������Ă������5�N�ɂȂ�܂����B�G���W���n���ɉ�����Ȃ��A�܂��܂��a�n�r�b�g�@�o�r�h�|�U�b�o�b�e���[�͎g�p�ł��邩������܂��A5�N�I�[�o�[�ƂȂ�Ƃ��n���s�\�Ɋׂ邩�̃��X�N���l����ƁA����������������ł��B����͓����a�n�r�b�g�̂��̂ł͂Ȃ��A�d�r�Ɖ]����Panasonic�A�����čō������f���̂b�`�nS���w�����Ă݂܂����B�e�ʂ͂U�U�`�g�ƂȂ�A�T�C�Y�͓����ł����U�Q�`�g�̂a�n�r�b�g���珃���i���g���Ă����U�U�`H�ɖ߂��������ł��B���i�͑������݂łP�V�Q�V�R�~�ł��̂ŁA�������͈����ł��B�a�n�r�b�g�����̂T�N�Œl�オ�肵�Ă��āA�����^�C�v�ő��������Ƒ�̂P�R�O�O�O�~���炢���܂��̂ŁA�S��~�A�b�v��Made In Japan�̈��S����������Ȃ�ǂ��Ǝv���܂����B

�@�������̃e�X�^�[�Œ��ڑ��肵���d���͂a�n�r�b�g�@�o�r�h�|�U�b��12.3�u�ɑ�panasoniic CAOS��12.75�u�ł����B

�@�Ƃ肠�����g���Ă݂āA�a�n�r�b�g�Ɣ�ׂāA�ϋv������������ꂩ��͂��̃o�b�e���[��I�т����Ǝv���܂��B

�@1�����g�p���Ă݂āA�d�����m�F����ƌ����O�̂a�n�r�b�g�@�o�r�h�|�U�b�Ƃ������ĕς��Ȃ�12.3-12.4�u�ł����B�G���W���̂������ɖ��͂���܂���B�J�[�i�r�̓d���\���͎n�����炵�炭��12.6�u�ł����A�g�C�^�]���I���������ɂ�11.7�u�Ƃ��ɒቺ���܂��B����́A�悭�悭���ׂĂ݂�Ə[�d���K�v�ȏ�Ԃɂ͔��d�@���d�����������Ă��āA�[�d���������ԗ�������镪�����ŗǂ��Ȃ����甭�d���������āA���d�@�Ń��X����쓮�G�l���M�[��ቺ�����A�R������s���\���シ�邽�߂̃V�X�e�����A�Ԃ̔��d�V�X�e���ɂ͂���Ƃ������Ƃɂ����̂̂悤�ł��B������A�J�[�i�r�̓d���\���Ƃ����̂́A���̂P�X�O�d�Ɍ����Ă͂��܂肠�ĂɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB�}�c�_�̃A���t�B�j�l�o�u�ł̓J�[�i�r�̓d���\���͏�ɂP�S�u���炢����̂ŁA�f�B�[�[���̍��g���N�̂��߂����܂蔭�d�ʂ̃R���g���[�����s���Ă��Ȃ��̂�������܂���B�x���c�S�ʂ������Ȃ̂��͕�����܂��A�P�X�O�d�ł́A�R�����̂��߂ɒ�d����[�d�ŕK�v�ŏ����̔��d�ʂł�肭�肵�Ă�ȂƂ������Ƃ̂悤�ł��B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

panasoniic CAOS |

17-�v�c66-25�g |

17273 |

16-3�D�o�b�e���[����BOSCH PSI-6NC (4����A2017/6�j

�@�O��̃o�b�e���[��������A�����Ƃ����Ԃ�5�N���������Ă����B���n�������������邱�Ƃ���������B�����̃A�}�]����9800�~��PSIN-6C���w���B

16-4�D�o�b�e���[����ATLAS

BX MF56219(5����A2021/4�j

�O��̃o�b�e���[��������4�N�o�߂��n��������∫���B����4�N�Ԃ͂���܂łɂȂ����s�������L�э��g���Ă����BMPV�Ŏg�p���Ă���A�g���X�o�b�e���[�̎n�������f���炵���̂ŁA190E�ɂ��g���Ă݂邱�Ƃɂ����B���i�͂ƂĂ������A�A�}�]���ő�������7495�~�B

16-5�D�o�b�e���[����BOSCH

PSI-6NC(6��ځA2024/2 158000km�G2021/12��W113�ɕt�����o�b�e���[���ڂ��ւ��j

�@�G���W���̂������������������Ԃ����N�ȏ㑱���Ă����B�O���ȏ�N���}���g���Ă��Ȃ���ԂŃG���W�����n�������悤�Ƃ���ƁA��]�������ˏオ������ɋ}�~�����āA�M���b�Ƃ����悤�ȋ������������Ԃ��N���Ă����B���ꂪ���X�ɂЂǂ��Ȃ�A���N�ɓ����Ċ����Ȃ��Ă��Ă�����Ɍ����ɂȂ��Ă����B���̎��̏�Ԃ�ŋL�^���Ă���B

190E�G�k��l�e �ŋ߃G���W���n���ُ�L��https://youtu.be/r99PnG4IbTM

�@���̌����́A�X�^�[�^�[���[�^�[�̗��^���Ă������A�N���}������A��������Ă��������̎��ɂ͂��̏Ǐ�͑S���Ȃ����A�����Ԍ�̍Ďn��������Ƃ��ɂ����͂Ȃ������̂ŁA�X�^�[�^�[�̏Ǐ�Ƃ��v���Ȃ������B����ŁA�X�^�[�^�[���i�𒍕�����̂��S�O���Ă�����A���ɁA�G���W���n�����Ɋ|�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���̂Ƃ��̏�Ԃ́A�܂��Ƀo�b�e���[������Ă���Ƃ��̃X�^�[�^�[�̓����̎�サ���������B����ŁAW113��2021�N���ɕt�����o�b�e���[���ڂ��ւ��Ă݂���A�G���W���͂��ł��A�������ʂɎn�����邱�Ƃ����������B

�@�O��ATLAS�̃o�b�e���[��t���Ă���܂�3�N���o���Ă��Ȃ��̂ŁA�܂����o�b�e���[�������Ȃ��Ă���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B�ꉞ��[�d�����Ă݂āA�������̕ω����������A�_���������̂ŁA���S�Ƀo�b�e���[�̖�肾�����B���̂������Ȏn�����̏Ǐo���͔̂��N���炢�O���炾�����̂ŁA2�N�߂������������Ă����悤���BBOSCH�̃o�b�e���[��4�N�͎g����̂ŁA�����ATLAS�̃o�b�e���[�͔����̎����������B���i�͈������p���č������Ă��܂����B�������A�o�b�e���[�ɂ͓�����͂��������Ǝv���̂ŁA������x����ATLAS�̓����^�C�v���Ă݂āAW113�̕��Ɏ��t���āA�ǂꂭ�炢���������邩���݂邱�Ƃɂ����B

�@

17�DETC���t���i2006.12�j

�@ETC�Ȃ�Ă���Ȃ��E�E�E�E�E�E�E�Ǝv���Ă������A�����H������ETC��z���Ă�I����Ȃ���邵���Ȃ�������I�Ƃ������Ƃł��Ă��܂��܂����B

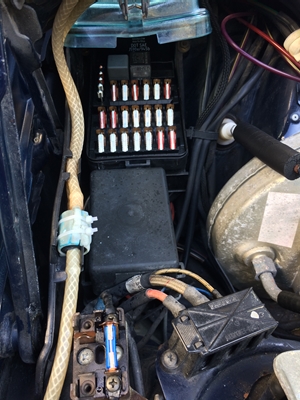

�@���R�ɓ��{���[�h�T�[�r�X�Ƃ������܂蓾�̂̒m��Ȃ���Ђ��Z���u���C���u���̃l�b�g�ʔ̃T�C�g�ƃ^�C�A�b�v����ETC�{�́{�Z�b�g�A�b�v�{�����̃Z�b�g�łȂ�Ɩ����Ƃ����O�㖢���̊�������Ă���̂����܂����B����������̂łȂɂ��̍��\���@�ł͂Ȃ��̂��ƍŏ��͎v���܂������A�悭�悭���ׂĂ݂�ƍ��y��ʏȂ���̂ƂȂ�ŋ��ɂ��S�O���䕪��ETC�ւ̏������x�𗘗p�����L�����y�[���ł��鎖���킩��܂����B���ł���ȑ�ՐU�镑��������Ă���̂��{��S���ł���܂����A�����ŕ���������Ă��n�܂�܂���B���炦�镨�Ȃ�Ƃ肠��������Ă����܂��Ƃ������ƂŐ\�����݂܂����B�Z�b�g�A�b�v�ς݂�ETC��S�����Ȃ������Ŏ�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B���̒������Ă��܂����A�d������܂���BMPV�̕����\�����݂��v���������ŁA�����������Ŏ�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B���łɌ����ƁA�\�����ݏ��ނȂǂ𑗂�X�֑�������ł����B

�@�����̓A���e�i�����^���I�ׂ��ł����ǁA�I�[�\�h�b�N�X�ȃA���e�i��̌^��I�сA�����܂�̃_�b�V���{�[�h�����ɂ��܂����B����܂��͎ז������Ƃ������Ă��܂������A���Ă݂�ƃA���e�i��̌^�̂ق���ETC�J�[�h�̊m�F�����₷�����S���Ďg���܂����A�f�U�C���������Ȃ��ڏ��ł�����܂���B�����̂��߂ɁA�����@��̂悤�Ƀf�W�^���\���≹���ē����Ȃ��̂��������Ă悩�����ł��B�G���W���n���O�ɂ�������ETC�������Ă��Ȃ��Ƃ����A�i�E���X���قƂ�ǂ̋@��ł͗���Ă��������������Ȃ̂ł����A����̓s�b�ƃr�[�v�����邾���Ȃ̂ŃV���v���ł��B

�@���ۂɎg���Ă݂�ƁA�`���[�u���ł����I

�@

�@.jpg)

18�D�G�A�R���u���A�[�P�[�X��������ƕ܂��Ă��Ȃ��I�@�i2008.11�j

�@�G���W�����[����_�����Ă��āA�ӂƖڂɗ��܂������̂́A��ϕs�����Ȃ��̂ł����B���C�p�[�A�[���̉��ɂ���G�A�R���̃u���A�[�P�[�X���T�~���قǂ̌��Ԃ����܂܃t�b�N���O���S�ӏ����O���ꂽ�܂ܕ��u����Ă���ł͂Ȃ��ł����B

�@�ԈႢ�Ȃ��G�o�|���[�^�[�������������d�������A���������Ȏd�����������߂ł��B���̓d�����͖{���ɍň��ŁA���C�p�[�A�[���̉����̔̂悤�ȃt�����g�K���X�̐����������Ƃ͂ߍ��܂��Ă��Ȃ��������Ɓi����͎����ł��Â��Ă͂߂Ȃ������j�A���C�p�[�A�[���̉����̃��b�V���̂��݂悯�̃s�����Е��������Ă������i������ŋߎ����Ńs��������đΉ������j�Ȃǖ�肾�炯�ł����B

�@���C�p�[�A�[�����O���Ȃ��ƍ�Ƃł��Ȃ����߃f�B�[���[�֎������ݍ�ƈ˗��B���\��ς����łQ���Ԉȏォ�����Ă���Ă��������܂����B

|

�u���A�t�@���J�o�[���t���C���B���C�p�[�A�b�V�[�E���E�J�o�[�C�� |

9450 |

19�D�J�[�i�r�C���i�g�c�c�F���ُ�j�@�i2009.12�j

�@2002�N�ɐV�i�ōw�������A�J���i�r���̏Ⴕ�܂����B�g�c�c�̔F���G���[�Ƃ̎��ł����̂ŁA�g�c�c��������Β�����̂��Ǝv���Ă��܂������A�p�C�I�j�A�͖{�̂��Ƒ����Ă��������Ƃ̂��ƂŁA�ʓ|�ł������O���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���ł����B�l�b�g�Œ��ׂĂ݂�ƃp�C�I�j�A�̃i�r�C���͒�z���ɂȂ��Ă��āA������C�����镔���������Ă���������܂��Ă���Ƃ̎��B����Ȃ�ƁA�C�ɂȂ�_�����������đ����Ă݂܂����B�C���˗��̓d�b����ꂽ�����ɑ�}�։����Ƃ܂Ŏ��ɂ��Ă���A�{�̂��Ɠn�������ł��B

�@�s�s�����e

�@1.�g�c�c�ُ�̕\���Ńi�r�����N�����Ȃ��B�i����C���ɏo���������j

�@2.�^�b�`�p�l���̊��x�������������Ȃ���������B�i���ɑS���������Ȃ������E�E�j

�@3.��ʂ��Â��A���Ԃ͔��Ɍ��ɂ����Ȃ��ė����B

�@4.���s���̐U���łb�c������т��₷���Ȃ����B

�@5.�t�����g�p�l�����`���g��������ԂŃ{�^�����������ƃS�b�g���ƃt�����g�p�l���������B�i������`���g�@�\����ꂩ�����Ă��āA�J�ł��Ȃ��Ȃ�̂��ƐS�z�ł��B�j

�@�C���ɏo���āA1�T�Ԍ�ɓd�b�A������A���ׂ��ɏC�����e�̕�����܂����B���ǂ͂g�c�c�͖����ŁA�g�c�c�^�������b�c�Ȃǂ̏��͎c��Ƃ̎��ł����B

1�̌����̓J�[�R���s���[�^�[���j�b�g�A���p���j�b�g�A�e�e�b�H�A�X�y�[�T�[�A�t�@�����[�^�[�A�T�[�r�X�p�o�t���j�b�g����

2�̓^�b�`�p�l������

3�͂k�b�c�p�l������

4�͂b�c�s�b�N�A�b�v����

5�̓��j�^�쓮���g���N���~�b�^����

�ȏ�̕��i�������{�s����Ԃ��Ă��܂����B�C��������27500�~�A��������1600�~�A�����1455�~�̍��v30555�~���}�։�����ɓn���I���ł��B���ꂾ���̏C����27500�~�ł���ė��v���o��Ƃ͎v���܂���B�p�C�I�j�A�Ƃ�����Ђ͐Ԏ��ŋꂵ��ł���炵���ł����A�C�ɓ���܂����B�l�o�u�̃i�r���J���i�r�ł��B�J�[�i�r�̓J���i�r�Ō��܂�ł��傤�B�C����͐\�����Ȃ���Ԃŕs�s���_�͊��S�ɉ������Ă��܂����B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

AVIC-ZH77MD�C���� |

��������������� |

30555 |

����ԋp���ꂽ�p�[�c�����t�I�N�Ŕ��p�B1500�~�ȏ�ɂ͂Ȃ����Ǝv���B�i�ڍ��O�j

20�D�o�b�e���[�_���@3�N���ځ@2010.7

�@�G���W���̂����肪������Ȃ����悤�ȋC�����܂����B�L�����A�h�M���[������L�����L�����L�����A�h�M���[���ɂȂ��Ă��܂��B�O�������3�N���������A�o�b�e���[�̗��^��ꂽ�̂ŁA�I�[�g�o�b�N�X�œ_�����Ă�������Ƃ���A�d����12.4�u�A�b�b�`80���Ƃ܂��܂����v�Ƃ̐f�f���ʂł����B���̏��A����������30�����x�����g���Ă��炸�A�A��͖�̂��߃��C�g���g�p���܂��������Ƃ��ɂ̓G�A�R�����g���܂��B�Ȃ̂ŁA��d�s�����l���āA�R�O�O�j���̃����O�h���C�u�ɏo�����Ă݂��Ƃ���A�[�d�s���͉��������݂����ł��B�L�����L�����A�h�M���[���܂ł͉��܂����B

21�D�G�A�R���K�X�_���E��[�@2009.6/2010.8/2011.6/2012.8/2014.8/2015.6/2016/2017/2018/2019/2020

�@2009�N�̉āA�G�A�R���̋G�߁B�ア�Ȃ�����܂��╗�͏o�Ă�����̂́A�d���t�@������炸�B�K�X���ቺ�̃T�C���ł��B�߂��̊O�ԉ�����֑��k���A�R���v���b�T�[������̃��[�N�͑O�Ɏw�E����Ă����̂ŁA������܂ߓ_���𗊂݂܂����B�������Ȃ���A��Ԃ��Ȃ��Ƃ������ƂŁA�K�X�̂ݓ�ʏ[�U���A�A���҂��Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�҂Ăǂ���点�ǁA�A�������B���ɓ~�ɓ˓��B�Ă̊�6�`10���܂ŃG�A�R���͂���������Ă����̂ŁA���̔N�ł��悢���Ƃ������Ƃɂ��܂����B

�@2010�N�̉āA�G�A�R���͉����ł��B8���ɂȂ��Ă��ҏ��ɂ�������炸���K�ɉ߂������ԂŁA���������ăK�X�R��͎��R���������̂����Ǝv�킹��悤�ȏ�Ԃł����B���R�A�d���t�@���������ƈ��㏸�œ��삵�Ă��܂��B����ŃK�X�R�ꎩ�R�������ؖ�����ׂ��A���X�ցB��N�Ɠ������A�Q�ʕ�[����܂����B�P�N�œ�ʕ��͂��ꑱ���Ă���Ƃ������Ƃł��B���肬��̂Ƃ���ŁA�G�A�R���͋@�\���Ă����悤�ł��B�K�X��͍H�����݂�4200�~�B�����1�N�߂�����Ȃ�A�C��������͂邩�Ɉ��オ��ł��B�R���v���b�T�[�����Ȃ�20�N���̔�p��������܂�����ˁB

2011�N6���͂��߁A�d���t�@���͈��㏸�œ��삵�N�[���[�������Ă��܂����A280�r�k�����ɍs�������Ԑ��X�Ŏ���܂ł����Ă�������̂ŁA�������܂Ȃ��ƈ����ȂƎv���A���낻�댸���Ă��Ă���Ǝv��ꂽ�N�[���[�K�X�ʂ̓_����[���˗����܂����B�Q�ʕ������Ă����Ƃ������ŕ�[����3500�~�̐����ł����B�N�[���[�͕�[��͂����Ƃ悭�₦��悤�ɂȂ�܂����B2008�N�Ă��疈�N1�`2�{�̃X���[���[�N�ŁA��[�ɂ��1�N�͏\���g�p�\�ȏ�Ԃ������Ă��܂��B�q134�K�X�Ȃ̂ŁA��[�ɂ�����R�X�g�͋������������ł����疳���ɍ������悤�Ƃ����ɂ��̒��q�ł悢�̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B

2012�N8�� �ߏ��̓d��������ŃN�[���[�K�X��[�B�Q�{�[�U�łR�O�O�O�~��B

2014�N8���d���t�@���͈��㏸�œ��삵�N�[���[�������Ă��܂����A�������������Ȃ��Ă����̂ŁA�ߏ��̓d��������ŃN�[���[�K�X��[�B�Q�{�[�U�łR�O�O�O�~��B����͎g�p�p�x�����Ȃ��������߂��Q�N�������I

2016�N6���A�N�[���[�̌������キ�Ȃ��Ă����̂ŁA�ߏ��̓d��������ŃN�[���[�K�X��[�B�Q�{�[�U�łR�O�O�O�~��B

2017�N5���d���t�@���͈��㏸�œ��삵�N�[���[�������Ă��܂����A�������������Ȃ��Ă����̂ŁA�ߏ��̓d��������ŃN�[���[�K�X��[�B�Q�{�[�U�łR�O�O�O�~��B2009�N�ȍ~�A�p�������p�������ŁA����8�N�ځB

2018�N3���A�N�[���[�̌������キ�Ȃ��Ă����̂ŁA�ߏ��̓d��������ŃN�[���[�K�X��[�B1�{�[�U��1500�~��B����͕⏕�t�@�����q���[�Y�s�ǂʼn���ĂȂ��������ߗ������ォ�����悤���B

2018�N5���A���ŋߕ�[�������肾�����̂ɁA�₦�����܂����B�����ŕ�[�z�[�X�ƃK�X�ʂ��A�X�g���v���_�N�c�Ƃ������i������ōw�����ėʂ��m�F���Ă݂��B����l��16psi�B25�`44psi���K�ʂƂ̂��ƂȂ̂ŁA�����K�X������Ȃ��B3���̂P�{�����̏[�U�ł͑���Ȃ������̂��낤�B��[�z�[�X��ڑ�����ۂɂ����ԘR��Ă��܂����̂����邩������Ȃ��B������2�{��[���A40psi�ň���B�N�[���[�͍��܂łɂȂ����ɂ悭�����悤�ɂȂ����I

2019�N2���A������������N�[���[���������������キ�A�����t�@���s���B�����ŃN�[���[�K�X��[�P�{�ɂāA�����t�@���N���B

2019�N5���A�N�[���[�̌������キ�A�����t�@���s���B�����ŃN�[���[�K�X��[�P�{�ɂāA�����t�@���N���B�����O15psi,�@�P�ʕ�[��A�C�h�����O45psi,

1500rpm 35psi, 2500rpm

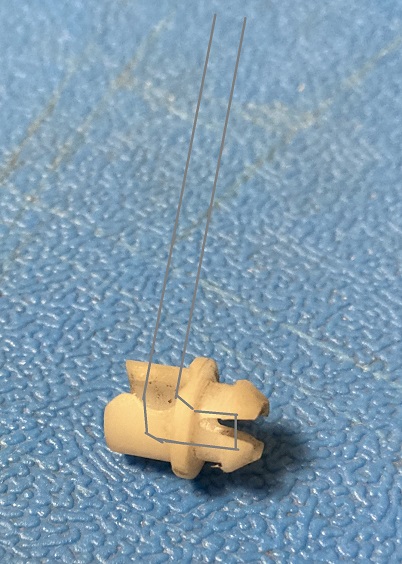

30psi�B�_�����K�X���Z���T�[�̕��^�[�q�j���̂��ߕ�C�B�N�[���[�K�X�́A�z�[���Z���^�[�ōw���P�{�R�O�O�~�B�\����{���w�����Ă������B

2019�N10���A�N�[���[�̌������キ�A�����t�@���s���B�����ŃN�[���[�K�X��[�P�{�ɂāA�����t�@���N���B�����O30psi,�@�P�ʕ�[��A�C�h�����O45psi�B��[���ɓd���t�@���N���B

2020�N6���A�ሳ�T�[�r�X�o���u����̌u���ܘR����m�F�����̂ŁA�Ԍ����ɏC���˗������������B�N�[���[�K�X��[���s��ꂽ�B

2023�N�P���A�C���Q�T�x�A�N�[���[���S�������Ȃ��B�R���v���b�T�[���쓮�����B�R���v���b�T�[�������Ȃ��Ȃ����̂͏��߂āB���O�܂ł͌����Ă����̂ŁA�}���ɃK�X�R�ꂪ�N���Ă���̂��A�R���v���b�T�[���V�X�e���̌̏Ⴉ�Əł�B�������A��肠�����A�K�X�P�{�����ŃR���v���b�T�[�A�����t�@���쓮�B���v3�{�����ŃA�C�h�����O45psi,

1500rpm 35psi, 2500rpm 30psi�B�����u���̃t�����K�X�c��O�ʁB2023�N3���ĂуN�[���[���S�������Ȃ��B�K�X�����肷��ƃK�X���[���B�N�[���[�f�O�����ӁB

2024�N6��22���A�C��32�x�A�N�[���[�Ȃ��łP�N3�����撣���Ă������A�������Č������B�Ⴆ�����������Ȃ��Ă��K�X��[�������Ȃ�d������f�B�^������ɂĉA���ێ��͉\���������߁A�K�X��[�B���400g�ō����t�@���쓮���A�\���ȗ�C�����B��������������Ȃ����A��肠�����N�[���[�V�X�e���͐����Ă��邱�Ƃ��������Ă悩�����B

2024�N6��23���A�N�[���[�����Ȃ��B������K�X�������Ȃ��Ȃ��Ă���B�N�[���[�V�X�e���̃z�[�X�A�G�o�|�A�R���f���T�[���͏������i�����I���ɂȂ��Ă���A�T�O���~�ʏC���ɔ�p�������Ă��ЊO���i�̊W�߂��Ƌ��炭�P�O�N�����Ȃ��B���s�����P�U���L���I�[�o�[�ƂȂ�A���G���W����AT��OH���������Ă����������Ȃ��̂ŁA���낻��~��邱�Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ肠�����A�N�[���[�V�X�e���͒��߂邱�Ƃɂ����B

�x���c190E��DIY�ȈՃN�[���[�K�X�`���[�W�̕��@

22�D�G�A�R���u���A�X�C�b�`����o��!?�u���A�X�C�b�`�C���@�i2011.7�j

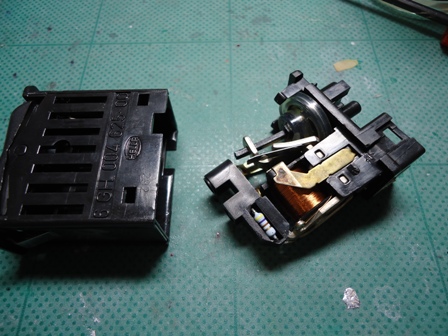

�o�� �Ԃ̒��q�͏�X�ŃN�[���[�K�X����[��������ŃG�A�R�����ҏ��̒��ł����ɂ悭�����Ă����B�������A��ςȎ����ˑR�N����B���ʂ��h�h�h����h�ɂ����Ƃ���A�X�C�b�`�̌�����X�[�b�Ɖ�������̂悤�ȍׂ����������o�Ă����̂��B�ł��L���ɂ����������������������悤�ȋC������B�u�ԓI�ɁA�������Z���^�[�R���\�[���̉��ŔR���Ă���I�ƒ��������B�����āA���̌����̓u���A�X�C�b�`���낤�ƂƂ����ɍl���ăX�C�b�`���g��h����h�h�h�h�܂ŃK�`���K�`���Ɠ������Ă݂��B���������炷���ɔ������͏o�Ȃ��Ȃ����B

�@���͂��Ȃ�O�A8�N�ʑO�Ƀu���A�X�C�b�`�̐�ւ��������Ȃ�����X�C�b�`���̂����܂��X���C�h���Ȃ��Ȃ�Ǐ������B�ؖڃp�l�����O��������X�C�b�`���m�F����ƁA�u���A�X�C�b�`�̃P�[�X������Ă��āA��肭�X���C�h�X�C�b�`�����삵�Ȃ��Ȃ��Ă��鎖�����������B����ŁA���Ԃ���H��Řr���v�̃x���g�̂��̎��^�̎���̕��������x�X�C�b�`�̃P�[�X�̌��݂Ɠ����������̂ł�����͂ߍ���ŏC�����Ă����B�ȗ��X���C�h�X�C�b�`���͖̂��Ȃ������悤�ɂȂ��Ă����B

�@������3�N���炢�O����N�[���[�̃u���A���ʃX�C�b�`�̂h�h���@�\���Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��ꂪ�V���[�g�̏���N�������̂ł͂ƍl�����B�h�ɂ��Ă��n�m�ɂȂ�Ȃ�������A���ɋH�ɂ͏���ɂn�e�e�ɂȂ鎖���������B���邢�͂n�e�e�ɂ��Ă���̂ɂ����Ăɂn�m(I)�ɂȂ邱�Ƃ��������̂��B�h�Ƃh�h�̕��ʂ������łh�h���ǂ����������������̂��B�ʂɂ������ꂾ���̎��ł���A�ǂ��ł��悢���Ȃ̂łh�Ƃh�h�h�Emax�Ŏg�p���Ă����B�������A�V���[�g���Ă���ƂȂ�ƍň��̏ꍇ�͎ԗ��Ђ̋��ꂪ���邵�A�Z���^�[�R���\�[�����ŏo����Ə����e�Ղł͂Ȃ��B���̓��̂����Ƀf�B�[���[�֎����Ă������B

�@�Ή������T�[�r�X�}���́A���̔N���̎ԂɊւ��ĉ��̒m�����Ȃ��l�������B����͎d�����Ȃ����Ƃ�������Ȃ��B�ߍ��̃f�B�[���[�ł͂��̔N��̃x���c�Ɋւ��đS���̖��m�Ȑ��オ����̒��S�ƂȂ��Ă��邵�A����܂ł��R���s���[�^�[�f�f����̂ŗa����܂��Ƃ��g���`���J���Ȏ��������鎖�������Ȃ芵��Ă��܂����B�ނ͋q�����V���ɗ��������܂܂ɂ��āA�^�]�Ȃɍ����Ăh�Ƃh�h�ŕ��ʂɕς�肪�Ȃ����Ƃɂ��āA�ԗ��̎戵��������ǂ�ł��������d�l�Ȃ̂����m�F���Ă���B�V���[�g�̘b�܂ł���Ɣނ͍���������肾�Ǝv�����̂ŁA�u���A�X�C�b�`�̐�ւ������q�������Ƃ��������Ă����B���V���ŁA���̒��x�̒m���̐l�ɕt�������Ă�̂��ʓ|�Ȃ̂ŁA�^�]�ȂŃN�[���[�����������܂ܐ�������ǂݎn�߂��T�[�r�X�}������u���A�������ƃV���[���[���ŃR�[�q�[�𗊂x��ł����B10�����炢�͑҂����Ǝv���B����Ɨ����T�[�r�X�}�����킭�A�u���A�X�C�b�`�̌̏Ⴉ�ǂ���������Ȃ��̂ł��a����ɂȂ�܂��Ƃ������Ƃ������B����̂�₱�����ԂȂ�A�h�Ƃh�h�̕��ʂ��ς�Ȃ������͂�������̂�������Ȃ����A���̕��ʂ͖��Ȃ��o���Ă���̂�����A���̐���̃x���c�Ȃ瑼�ɋ^���悤�ȂƂ��낪����Ƃ͎v���Ȃ��̂����B

�@�����ʂ��Ԃ��o���悤�ȋC���T���T���Ȃ��炵���̂ŁA�����O��ł��\��Ȃ�����A�u���A�X�C�b�`���������ė~�����|��`���A���i�ƍH�����o���Ă��炤�B���i�͖�1���~�����H�����Ȃ��3���~���Ƃ����B����ŁA�܂����킵�����̂Ȃ������Z���^�[�R���\�[���炵�������ł���Ă݂鎖�ɂȂ����B�����o���Ȃ������痊�ނ��Ƃɂ��ēP���B

�Z���^�[�R���\�[���炵�菇(���\��₱�����̂ŏڍׂɋL�^���Ă���)

.jpg) �@

�@.jpg)

1�j�u���A�X�C�b�`�ƃN�[���[�����X�C�b�`�̃{�^���i�������j�����������B�Z���^�[�̑����_�N�g�����������B

2�j�_�C���������������B���̓d�������������B��i�ؖڃp�l���̉����ɂ˂�������̂ŊO���B����ŏ�i�ؖڃp�l�����O���B�����O������A���O�C�z�X�C�b�`�̗��̔z���ƃG�A�[�`���[�u���O���B�i�����܂ł͉��x��������������܂��B�j

.jpg)

3�j�D�M�����o���A���ɂ���˂����{���B���i�̖ؖڃp�l�����O���A���ɗ��Ă���z�����O���B����ʼn��i�ؖڃp�l���͊O���B

.jpg) �@

�@.jpg)

4�j���ɂ���4�̂˂����O���B���̏ꍇ�͂��̕ӂŃJ�[�i�r���O���B

.jpg) �@

�@.jpg)

5�j�������炪���̌��]�[���I�����u���A�_�N�g�̉��ɂ˂�������̂ō��E�O���B����ŁA�Z���^�[�R���\�[���J�o�[���t���[�ɂȂ��Ă���̂ŐT�d�Ɏ�O�ɂ��炵�ĊO���B

.jpg) �@

�@.jpg)

6�j���̂ق�����Z���^�[�R���\�[���̃_�C���������ւ̏Ɩ��z��������̂ŐT�d�ɁB�R���\�[���Ɩ��̃R���\�[�����R�l�N�^�[�͗e�ՂɊO��Ȃ��̂ŁA�肪����悤�Ɍq�����Ă���ꕔ�̔z������L�ʐ^�̃_�C�����X�C�b�`�̉������甲����Ƃ�v�����B�Ɩ��p�l�����Z���^�[�R���\�[���J�o�[����O�����ߗ�������S�˂����O���B�Ɩ��p�l���̓d������������Ƃ��͂��̍�Ƃ��K�v�B

.jpg)

7�j�U�p�����`�Ŕ����Ƃ�����ƃX�C�b�`���O���B���o���ɂ̓X�C�b�`�̔w�ʂ̔z���ƃG�A�[�R�l�N�^�[���O���K�v������B�G�A�[�R�l�N�^�[�͓�{����A�}���ԈႦ�Ȃ��悤�ɐF�ƈʒu���L�^���Ă����B

.jpg)

�W�j�d�C�z���ƃG�A�[�`���[�u�����ɋ�����Ԃɔz�u���A�G�A�[�`���[�u�͂҂�����̒����ŗV�т����Ȃ��̂ŁA�u���A�X�C�b�`�̂ق����O����������肷��Ƃ��ɖ���������ƁA���̂ق��Ɏʂ��Ă��鏊���ӂŊO�ꂽ�肷��̂Œ��ӂ��K�v�B

.jpg)

9�j�X�C�b�`�E�o�ł��܂����B�f�B�[���[�H��3���~�̎d���ł����A�Г�1���Ԃ͂�����܂���ł����B

.jpg) �@

�@.jpg)

10�j�������č�����A���C�O�C��ւ��X�C�b�`�z���R�l�N�^�E���G�A�[�R�l�N�^�[�i���ꂪ�͂߂�Ƃ��ɂ�����Ƃ͂܂炸����B����������Ɖ��̂ق��Ŕ����Ă��܂��i���j�j�E�u���A�X�C�b�`�z���R�l�N�^�B

�u���A�X�C�b�`�C���@�E�o�����X�C�b�`���������ׂ܂��B

.jpg)

�������č������Ԗڂh�h�̂Ƃ��낾���A�ړ_���͂���Ă��܂��ďc�ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ�V���[�g�̌����ł��B�O�ꂽ�����͂�͂�P�[�X�̃J�V��������ăX�C�b�`�̎�����ʒu��肸�ꂽ���߁A�ړ_�������Ŕ�Ƃ�����Ԃł��B�K�`���K�`�����鎖�ŁA���̊O�ꂽ�ړ_���V���[�g�����肵�Ȃ������肷��Ƃ������ł��B�����I�ɂ��������Ȃ��Ă���̂ŁA�P���ȐڐG�s�ǂł͂Ȃ��̂ł����珁���X�v���[�Ȃǂ���Ă����Ӗ��ł��B

.jpg)

���ꂪ�������z��ł��B

.jpg)

���i��S�Ă炵�āA�ړ_���₷��Ō����ŏ����X�v���[�ŃM�g�M�g�ɂȂ��Ă����p�[�c�����ꂢ�ɂ��đg�ݗ��Ă܂����B�P�[�X��������i���̂̃v���X�`�b�N�̗͂Ȃ��A�P�[�X�����Ƃ��ɗn���������������A���̒������ɁX�ɂȂ������߂h�h�̐ړ_���O��Ă��܂����B

.jpg) �@

�@

�ڒ��ł�낤�Ƃ��܂������A�X�C�b�`����ŃP�[�X�ɈӊO�Ɨ͂������邽�߁A�S�z�������̂Ń^�C���b�v�Œ��ߏグ�܂����B

.jpg)

���i�����A�i���O�ł����̂ŁA���������E�C���͒����I�ɏo���܂����B�܂��ʖڂɂȂ�悤�Ȃ�V�i�𒍕����悤�Ǝv���܂��B���i�ԍ���2018200910�B

�����@�����蒼��܂����I�I

23�D�n�U�[�h�X�C�b�`�����@�i2011.10�j

�@�o�b�`�Ƃ����j�����ŃX�C�b�`�̓����̕��i���j�����A�g�p�s�ƂȂ������ߐV�i�����B

�@�p�[�c�̓��i�Z�Œ����������ɂ͓͂��Ă��܂����B��͂�A�����Z�f�X�x���c�̕��i�����̐��͑��ɗނ����Ȃ��f���炵�����̂ł��B

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

�n�U�[�h�X�C�b�` |

M�@124 820 01 10 |

3538 |

24�D�p�m���}���C�p�[�C���i2012.02�@105,000�j���j�j

�@�J�̓��ɁA���C�p�[���쓮������ƁA�ǂ����������������Ⴍ���Ă����B���C�p�[�u���[�h�̃S�����ꂽ�̂��ȂƎv���J�̂Ȃ��_��������A�j���͂��Ă��Ȃ��B�߂��č쓮������Ƃ�͂菭������������悤�ȓ����ł��������Ȃ��B�Ԍ����[�h����A�����[�h�ɂ��Ă݂�ƁA��ςȎ����N�������B�Ȃ�ƁA���C�p�[�u���[�h���t�����g�E�C���h�E�̃T�C�h�̌��ԂɌ��˂��ċȂ����Ē�~�����B�����Ȃ�ƁA�p�m���}���C�p�[�̐L�k�@�\�Ɉُ킪�������Ƃ������Ƃ͖��炩�������B19�N10���L���ŏ��߂Ẵp�m���}���C�p�[�̌̏Ⴞ�����B���C�p�[�̒E���͈ȑO�ɁA�G�A�R���̃u�����[�̂ӂ����O�ꂽ�܂ܕ��u����C������߂���Ă����̂����Ƃ��߂悤�Ǝv���ăg���C��������ǁA�Ȃ��Ȃ�����A�P�X�O�d�̂��̕ӂ�̕����͏ڂ�������̂���g�o�������炸�f�O���Ă����B������A����͂����f�B�[���[�ł���Ă��炤�����Ȃ��ȂƎv���A�����炭�炢������̂��ׂĂ݂�ƁA���낵���������������B�Ȃ�Ƃ��̋T�b�ƌĂ��p�m���}�����N�@�\�̃p�[�c�����Œ艿��15���~�������鎖�A�H�����݂Ŗ�20���~�ɂ��B����x���c�̋S��Ƃ��Ăׂ鍂���ȕ����ł���Ƃ����̂��B

�@20���́A������Ȃ�ł���������B���̃N���}�������ɏo���Ă��A20�����炢���낤����A�قڎԗ����l�ɕC�G����B���ׂ�ɂ�A�v202�ł����̌̏�͕p�����Ă��āA�N���}�����ւ��̂��������ɂȂ邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��悤�������B�Ȃ�Ƃ����Õ��i�ŁA�Ԃɍ��킹�Ă���l�������悤���������A�v202��������ɌÂ�190�d�i�v201�j�͒��ÂŁA���̎Ԃ������s�������Z���A���C�p�[�g�p�p�x�����Ȃ��ԗ��Ƃ����̂͂܂��Ȃ����낤�B���Õ��i���Ă��A�ǂ����߂������ɓ����悤�Ɍ̏Ⴗ��̂͗e�Ղɑz�������B�k�C���ɂ��̃p�[�c�̗B��̃��r���g�Ǝ҂����݂��邪�A���r���g�̓��e�ɂ��ďڂ����J���͂Ȃ������̂��C�ɂȂ�B���Õ��i�E���r���g���i�𗘗p����ɂ��Ă��A���������d���̓f�B�[���[�ɂ͗��߂Ȃ��B���r���g���i���g�����߂ɂ͎����Ń��C�p�[�����N���Ԃ�����O���āA�������T�b�ƌĂ��p�m���}�����N�@�\�����������鎖�܂łł��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�ň��A�g�݂��̍ۂɃ��C�p�[�����N���Ă��܂����胊���N�̑g�݂������A�����ꒃ�ɓ��삵�Ďԗ��i�t�����g�E�C���h�E���j��j�Ă��܂��댯������B������A20���~�ň��S�m���ɏC���ł���̂ł���A�ň��̃P�[�X�ɔ�ׂ�Ɩ���Ȃ̂ł���B

�@�l�b�g�Œ��ׂĂ��邤���A�p�m���}�L�k�@�\���~�߂鎖���\����\�ł��邱�Ƃ����������B�������A�������邱�ƂŃ��C�p�[�̓���ɖ����������Ȃ�A��蓮�삪�����Ȃ���K�ɂȂ�Ƃ��������[�����|�[�g���������B���@�ʐς̒ቺ���������ċC�ɂȂ�Ȃ����x�Ƃ������Ƃ��A�C�ɓ������B���̕��@�Ȃ�A���Õ��i�����r���g���i����؍w�������ɁA�����łc�h�x�C���ł���B��ӁA�Y���ʁA����܂ł����Ƃ��c�h�x�ŏ��z���Ă����̂�����A�g���C���Ă݂悤�I�ƁB

���̎������̃l�b�g�̂悤�ȕ��i���O���̂͏��߂Ă̒���ł���B����Ă��܂��̂��|���ĐG���Ă��Ȃ������B�O���͈̂ӊO�ƊȒP�ŁA4�����̃l�W�ƃs�����O�������B

���F�ۂ̂S�̃{���g�͂��O���ƁA���C�p�[�����N�A�b�V�[���O��邩�Ǝv�������A���C�p�[���[�^�[�����������薳���B�Ԋۂ̃{���g���O���A���C�p�[���[�^�[�̈ʒu�����炵�Ă݂�B

����Ɉ��S�ɊO�����߂ɁA�t�����g�K���X�̉��̍��E�̃��[�����O���K�v������B����̓N���b�v�Ŏ~�܂��Ă���̂Ő��������ɐT�d�ɂЂ��͂����ƊO���B

�����܂ł���A�X���[�Y�Ƀ����N�ꎮ�����O����B���C�p�[�̐ڑ��R�l�N�^�[�͂Ђ��O�������łƂ��B

�E�o�����I���ꂪ�c�h�x�łł���悤�ɂȂ�A���������ȏ����p�[�c�ɂȂ�u���A�[���[�^�[�̌�����q�[�^�[�o���u�������c�h�x�łł������B

���R��9���ʒu�Œ�~����ꏊ���烊���N�@�\�������Ȃ��悤�ɐT�d�ɓE�o���A�����N�@�\���B�e�L�^���A�e���̈ʒu���}�W�b�N�Ń}�[�L���O���A�g�ݗ��ĂŃ����N�����������Ȃ�Ȃ��悤�ɍאS�̒��ӂ��B���͂ȃG�l���M�[�œ��삷�邱�̃����N�V�X�e�����\��������A�ċN�s�\�̃_���[�W���{�f�B�[�ɐ����郊�X�N������

�T�b�̃p�m���}�L�k�@�\�ɃA�N�Z�X����ɂ́A�����N���O���B

�T�b�̕����́A�l�W�O�͗�����O���B�J����ƁA�o���o���Ƒ�ʂ̕��������痎���Ă����B�������̃M�A�����X�ɔj�����Ă���B���̕��������A�v���[�g�Ńl�W�ŌŒ肳��Ă��Č����\�ȍ\���ł��邪�A�l�b�g�ł����璲�ׂĂ����̕��i�̋����͂Ȃ��炵���B�L�k�@�\�������ɂ��ĎE�������l���A���̃M�A�v���[�g��E�o���A���ʼn�]���锒���M�A���ڐG����Ƃ�������Ă��܂��Ηǂ��Ƃ��������킩�����B

�����̃M�A�͖����B

�����A�����j�������M�A������ł�����A�I���W�i���ɖ߂���悤�ɉ��H�����ɐL�k�V�X�e�����E���B���̈ʒu�ŐL�k�����N���^�C���b�v�ŌŒ肵�Ă��܂��A��ԒZ���ʒu�ŌŒ肷�鎖���o����B

1�{�ł��\�������ǁA�O�ɂ͔O������āA����ɈႤ�ގ��̃^�C���b�v������čs���B

�听���ł����B�p�m���}���@�\���Ă����Ԃ��I�����W�̃��C���A�ŒZ�ŌŒ肵�ē��삵�Ă����Ԃ��Ԃ̃��C���ł���B190�d�̏����ȃE�C���h�E�ł͕ω��͂��������ꂾ���B

�w�C���Y�̉�����ɂ��ƁA�������f���ɂ͂��̃p�m���}�V�X�e���͂Ȃ��悤���B����ł�190�d�ł͏\���Ƃ������ƂȂ̂��낤�B

�ܘ_�A�ԓ����猩�Ă����̈�a���������Ȃ��B���C�p�[�̓������Â��ɂȂ����C������B

�������A�܂��l���Ă݂���������ꂾ���̕��@�ʐς𑝂₷���߂ɕ��G�ō����ȃp�m���}�V�X�e����190�d�ɂ����������̂̃x���c�͍őP�������Ƃ����|���V�[��������B

����������ł��Ԃɂ�������������悤�ɂȂ�����A�p�m���}�����͂��Ă݂����B

190E(W201�j�̃p�m���}���C�p�[���j�b�g�̎��O�����@

���C�p�[�V�X�e���E���̍ۂɃt�����g�E�C���h�E�̉��̋����p�l���̂ӂ���胂�[�������Ă��Ăς�ς�Ɗ���Ă��܂����̂Ō��������B

��̂ӂ������ꂽ���[���B�����V�i�Ɍ����������[���B

�����������[�������̕��i�������Ɏ�����̂������Z�f�X�̂������ł���B���i�͂Q���[�g���łW�U�O�~�B

���łɃ��C�p�[�u���[�h���S���������������B�a�n�r�b�g�@�s�q-60�b�@�P�Q�O�O�~�B

25�D�p�[�L���O�����v�s�_���C���@2013.4

�@�v113�̃����v�ނ��C�����Ă��āA�p�[�L���O�����v�ƃ|�W�V���������v�����X���ʁX�̓d���Ɣz���������Ă��鎖�����������B�v201�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂����ӂƋC�ɂȂ��āA�_���ׂĂ݂�ƍ������O��Ƃ��_���Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�v201�̃p�[�L���O�����v�̓|�W�V���������v�Ɠ����d�������p����Ă����B�O��Ƃ����Ȃ��Ƃ������̓X�C�b�`���������B�ʖڂ��ƂŃJ�`���J�`�������ĐڐG�s�ǂ����P���悤�Ǝ��݂����A�������I�p�[�L���O�����v�̃X�C�b�`�Ȃ�Đ�Ɏg�p���Ȃ������Ȃ̂ł��邪�A�@�\���Ă����Ɗ������B

26�D���C�O�C��ւ��X�C�b�`�C���@2012.12

�@4�`5�N�O������C�O�C��ւ��X�C�b�`����C���[�h�ɂ��Ă��A�����ɊO�C���[�h�߂��Ă��܂���Ԃ��x�X�N���Ă����B�ʂɁA���C���[�h�ɂ��Ȃ��Ƃ��������č���Ȃ��̂ł��̂܂܂ɂ��Ă����B�t���b�v�삷��G�A�o���u�����Ă��鎖�������悤�����A�����ւ̃A�N�Z�X�͗e�Ղł͂Ȃ��B�܂��̓X�C�b�`���̂̕s�ǂ��^���A�X�C�b�`�����Ă��Ă���ړ_�����₷��Ŗ������B���ʓI�ɂ͊��������B

�@

�@ �@�@

�@�@

27�D�u���A�[���[�^�[�����@2014.7�@105000�j��

�@���ɒ�Ԃƌ����Ă���u���A�[���[�^�[�̎����C��Đ�����钎�̂悤�Ȃ���킢�������h���������h�Ƃ��������G�A�R���g�p���ɕ��������I

�@���߂ĕ���������́A�܂������钎���R�I���M���̂���킢���F�Ŋ����I�ł��炠�����B

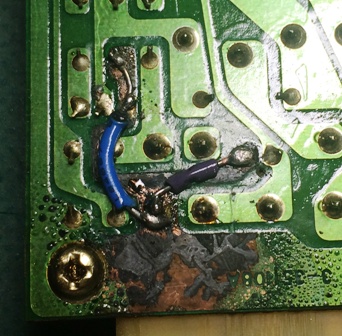

�@�������A���܂ł����̏�Ԃŕ��u���Ă���ƁA�����ꍇ�ɂ͎����ǂ�ǂՂ��Ă��܂��A��]���̒�R�������A�Ō�͓d�C��R�����E�ɒB�����W�X�^�[����ꂽ��A�q���[�Y�����A���[�^�[���I����Ă��܂����肷��炵���B�����������Ƃł���A�I���ɉ��F���y����ł���킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA�͂��߂ău���A�[���[�^�[�ɃA�N�Z�X���Ă݂鎖�ɂ����B

�@�����菇�̂قƂ�ǂ́A�O�Ƀp�m���}���C�p�[�̐L�k�@�\���E�����߂Ɍo���ς݂������B�u�����[�̂����܂��Ă���P�[�X�́A8�����̃��b�N���O���A�T�d�ɂ����J���Ă������B

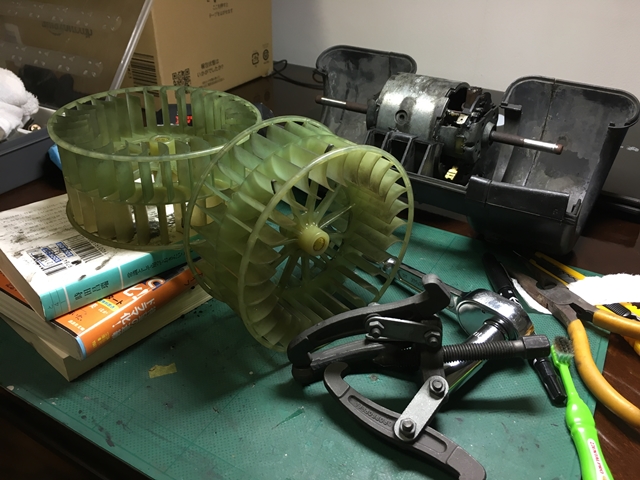

�@��Ńt�@�����Ă݂�Ƒ����ɒ�R�������A���ʁh�h�h�ł͉�]���~�܂��Ă��闝�R�����炩�������B��]���ɂ͑S���^�͖����A��肭���������ł���܂��܂��g�������Ȋ����������B

�@�b�q�d5-56�Ŏ���u���V�����ɒ������A��ʼnď����Đ��ʼn�葱����ʂ܂ʼn��鎖���o�����B���`�E���O���[�X���������ɂ͓h�z���Ă��������Z�����Ă������͕s���������B

�@�b�q�d�̃V���R���X�v���[��A�d���E���̃I�C���������Ă��邤���ɁA�啪��]���y���Ȃ��Ă����B

�@������Ƃ̂��ߒ���ɍd�����[�^�[�������̃o�l���b�N���O���E�o�����B

�@�������A�g�ݗ��Ă�ۂɃg���u�������������B���[�^�[�̓d�C�z���̃\�P�b�g����������{�L�b�g�܂�Ă��܂��B�Ȃ�Ƃ��A���[�^�̐ړ_���������炵�ĐV�����\�P�b�g�[�q�c�Y�P���ďC�������B

�@����ɁA�P�[�X�̃��b�N���ǂ����Ă�������{���A�|���鎖���o���Ȃ��B����ɂ͑�������Ă������A�܂��͂��߂ɃP�[�X�̉�����������|����悤�ɂ��Ă͂ߍ���ł����Ə�肭�������B

���v201�͑��̊p�ڃx���c���������X�y�[�X�ɁA�v124��v126�Ɠ����p�[�c�������������Ă��邽�߁A��Ƃ͐E�l�I�ȂЂ�߂���H�v���K�v�ƂȂ鎖�������B

�@�܂��A�K���X���[�̃��[�����͂ߍ��ޕ��i�̃��x�b�g���j�����A�Q�ӏ����Ă��܂����B�����P�������o���h�ʼn��}���u����Ă��ăO���O���ł��鎖�������������߁A�R�����ŁA�����˂��ł�������ƌŒ�ł���悤�ɏC�U�����B

�@������́A���ʁh�h�h�ł����������]�����������Ă���悤�ɂȂ����B�钎�������S�ɉ������鎖���o�����B�V�i���i�͂a�n�r�b�g���̃��[�^�[���������ł��Q���~����B�������i�̃t�@���ƃZ�b�g�ɂȂ�ƂP�O���~�ȏシ��炵���B�ł���A����ł܂��P�O�N���炢�����Ăق������z���i�ł���B����̍�ƂŁA���C�O�C��ւ��t���b�v��������Ƌ@�\���Ă��鎖�A�G�o�|�̓s�J�s�J�ŁA�N�[���[�K�X�I�C�����[�N�ɂ�鉘����������������m�F�ł����B

28�D�T���o�C�U�[�̏Ɩ��̃t�^���܂ꂽ���ߕ�C�{�G�A�R���_�N�g�̃P�[�X�����C�@2014.7�@105000�j��

�@���̏��A�F�X�ȕ����Ōo�N�ɂ��j���������Ă���̂ŁA�C�t�����珬�܂߂ɂł��邾��������������Ȃ��悤�ɕ�C�C�����Ă���B

�@���Ă���̂́A�v���X�b�N�Ƀo�l��X�v�����O�Œ����ԗ͂�����葱���镔�ʂ̎��R�������B

�@�\���I�ɁA���Ȃ苭���͂�������ɂ��S�炸�A���i�̋��x�͂��肬��ɐv���Ă���̂́A�����炭���̂̎��ɑ̂��Ԃ������Ƃ��ɁA���i������đ̂������Ȃ��悤�ɁA�v���v���ŕ��i���ƊO��Ă��܂��悤�ɂ��Ă��郂�m�Ǝv����B

�@�T���o�C�U�[�̏Ɩ��̃t�^�̉������́A�ʐ^�̔���3���̃t�^�������ƁA2���̏Ɩ����̌v5���̍\�����s���ŌŒ肵�Ă���B���ꂼ���̍����ɔ����\���ɂ��鎖�ŁA�킴�Ɖ��₷������Ă���悤�Ɏv���B�v�����y�A�ʼn��Ƃ���C�����B�s�����ƈ������ɗ͂�������߂��Ďc���Ă��镔�������ꂩ�˂Ȃ��̂ŁA�ׂ��B�ő�p�����B���Ȃ݂ɁA190�d�̃T���o�C�U�[�͂v124�Ƌ��ʂȂ悤�ŁA�V�i�͕Б���4���~�ʂ��鍂�z���i�ł���B

�@�G�A�R���_�N�g�̃P�[�X�͒��������̃l�W��ł��Ă��鏊�𒆐S�ɕ��ˏ�Ɋ���Ă����B�����1���~�o���܂��V�i����ɓ��邪�A�����������ɂ����������Ă��L���������̂Ńv�����y�A��C���Ă������B

29�D���W�I�A���e�i�����[�C���@�i2015.1�j

�@���W�I�̃A���e�i�͊�{�I�Ɏ��[���Ă��āA���܂Ƀ��W�I���������グ�Ďg���Ă���B

�@���܂܂ŃA���e�i�̃����e�i���X�́A�A���e�i���b�h�ɉ��ꂪ���܂�Ȃ��悤�Ɏ��X�V���R���X�v���[���Đ��|�͂��Ă����ׂ��A��ꂽ���͖��������B

�@�Q�O�P�T�N�A���W�I���g�p���悤�ƁA�A���e�i���グ�悤�Ƃ���������Ƃ�����Ƃ�����Ȃ��B

�@�������̃X�C�b�`����ꂽ�B

�A�A���e�i�̃��[�^�[����ꂽ�B

�B�A���e�i���b�h���Œ������B

�C�A���e�i�̃q���[�Y����B

�@�����Ƃ��Ă����Ǝv�������̂́A���̂S�����������B

�@�C����Ԃ��肪�����ȂƎv���A�g�����N�̓�������O���A�A���e�i�̃q���[�Y��_���������A�ُ햳���B�O�̂��߃e�X�^�[�ł��_��������q���[�Y�͂n�j�B

�@���ɁA�A���e�i���ɓd�������Ă���̂��ǂ������m�F����̂��A�ӕʐf�f�ɂ����ėL�v���ƍl���A�q���[�Y�\�P�b�g���Ē[�q�Ԃ̓d�������~�X�C�b�`�n�m�ŏo�邩�_���B���ʓd���́A�A���e�i���j�b�g�܂ŗ��Ă��邱�Ƃ������B

�@�̂���͇̂A�B�B�ǂ���ɂ��Ă����i�������K�v�����Ŗ��ł���B��ň�������グ�Ă����A��ԋC�ɓ���Ȃ��̂ł����ĕs�ւ͖����B�������A��͂�C�ɂȂ�̂ŁA�A���e�i���j�b�g���N���}����O���Ă݂鎖�ɂ����B�R�l�N�^�[�ƃA�[�X�[�q���O���A�X�e�[�̃{���g���O���B�ԑ̊O�����̃A���e�i�����̃i�b�g���O���B�ĊO�ƁA�ȒP�Ƀ��j�b�g�͎��O�������o�����B�A���e�i���j�b�g�ɂ́A�J�������j�b�g���ɓ����Ă������̃h���[���z�[�X�܂ł��Ă��ăA���e�i��ł������ɕ��i�_���̑����\�������Ă��鎖�������苻���[�������B

�@���j�b�g�̃��[�^�[�����ƃA���e�i���������悤�Ǝv�������A���`�̃P�[�X���A���e�i���b�h�����ɂ��Ă��鎖��������A�����_�����Ă݂鎖�ɂ����B���̂Ȃ�A������܂ŁA���[�^�[�����b�h��������Ȃ��X���[�Y�ɓ����Ă����̂ŁA�@�B�I�Ȍ̏�����A�d�C�I�Ȍ����ł͂Ȃ����Ƃ������������������炾�B

�@�P�[�X���J����ƁA�v�����g��̌������č��������Ђǂ��ł��Ă����B�e�X�^�[�Œ[�q�Ԃ�_������ƁA���ɒʓd���s����ł��邱�Ƃ�������A�܂�������W�����v�z���c�Â����Ă݂��B

�@

�@

�@���ʂ́A���̃A���e�i�����[��Ղ̏C���Ŗ�薳�������悤�ɂȂ����I

�@�Q�O�P�T�N�Ŏԗ�Q�Q�N�Ƃ����Ό��́A��Ճ��x���̗ɂ��̏�܂ŋN����悤�ɂȂ�Ǝv���ƁA���゠���炱����́A�����[���j�b�g�̗̏Ⴊ���邱�Ƃ�\�������A���ꂩ��̃N���}�̈ێ��͌��\��ςɂȂ��Ă��邩������Ȃ��Ǝv���B���Ȃ݂ɁA���̃A���e�i���j�b�g�ƃ����[��Ղ̐������[�J�[�͏����d����{���ł������B�܂��̏���o�����Ă��Ȃ��A�G���W������R���s���[�^�[���R�̃����[�̑������h�C�c���ł���A�d�q��̐��\�ɂ����Ă��Q�O�N�O�̃h�C�c���i�͓��{���i���ϋv���ɂ����ď����Ă���̂�������Ȃ��B

�@2018�N�A���e�i���܂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����[�����Ă݂�ƁA��Ղɒlj������o�C�p�X�z���̔��c���������B��蒼���āA�g�ݗ��ĂȂ������疳�������B

�@�����ӓ_�������쓮�e�X�g�̍ۂɂ́A��x�A�A���e�i���t���ɐL���Ă��牺���邱�ƁB�t���ɐL�����ɁA���r���[�ɏ㉺�������ƁA������Ȃ��Ƃ������ۂ��������B�_�����ȂƎv������ł��܂��\������B

�@

�@

�@

�@27

�@�������A�d���Ȃ��A��Ƃɒ��肵���B����͓��ڂ̍�Ƃł��邩�班���]�T�����������߂��A���������̖��_�����������B

1.�܂��́A���C�ƊO�C�̐�ւ��t���b�v�����C�z���[�h�ɂ�����ɁA�O�C�z���[�h�ɖ߂�ꍇ�Ƀu���A�[�t�@���P�[�X�̌�둤�Ɋ����āA�߂�����߂�Ȃ��Ȃ����肵�Ă��邱�Ƃ����������B�t���b�v�̃X�|���W������������A�P�[�X���������������肵�Ċ����Ȃ��悤�ɂ��Ă݂����A�t���b�v�����A�N�`���G�[�^�[�̃K�^���傫���Ȃ��Ă���e���������悤�ŁA�ǂ����������X�����ē������X���[�Y�ɂ����Ȃ��Ƃ�������B���̎���̃x���c�́A���������G���W�����Ǝ����I�ɊO�C�������[�h�ɂȂ�d�l�Ȃ̂ŁA�������̐�ւ��t���b�v�������������Ă��܂��ƁA�ẴN�[���[�̌����������Ȃ��Ă��܂��B�܂��A�����������C���[�h�ɃX�C�b�`�������āA�P�T�����炢�Ŏ����I�ɊO�C�������[�h�ɖ߂�d�l�ł�����̂ŁA�����Ɩʓ|�������B�����ŁA�v�����āA���C�����Œ艻���邱�Ƃɂ����B

�@�����́A�F�X���肻�������A�t���b�v�ƃA�N�`���G�[�^�[�̘A���������O���āA�t���b�v��ڒ��܂ƃK���e�[�v�œ��C��ԂŌŒ肵���B

2.�G�o�|���[�^�[�Ō��I�������̓P�[�X���E�̃h���C������r�o�����B���̃h���C���z�[�X���l�܂��Ă��܂��Ă����B�h���C���̔r�o���́A�u���A�[���瑗���Ă�����C�������Ȃ��悤�ɁA�܂��O�C������̋�C�����荞�܂Ȃ��悤�A��[����1�~��*1�Z���`�ɋɂ߂Ă��ڂ߂�ꂽ�`��ŁA�������w�h����̂��̂ŋl�܂��Ă��܂��Ă����B�h���C���z�[�X�̓����̐��|�́A���Ȃ�P�[�X�����Ȃ��Ƃł��������Ȃ��f�O�B��[��1�Z���`���炢�J�b�g�����Ƃ���A���܂��Ă��������o�Ă����B

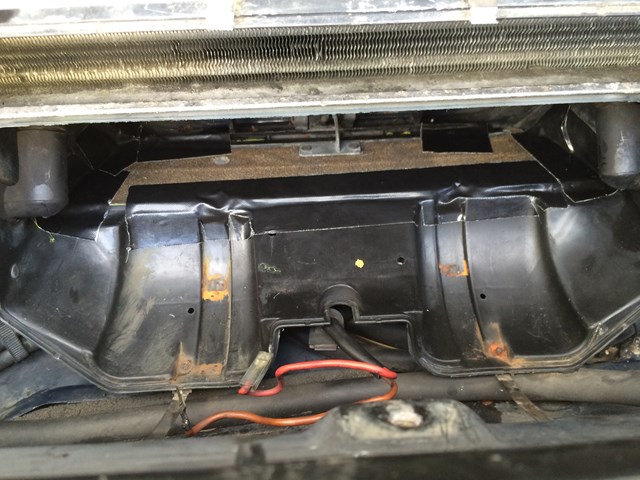

3.190E�̃N�[���[�̍\����A�h���C���z�[�X���l�܂��Ă��܂��ƃ`���|�`���|�g�����G�o�|�P�[�X�ɗ��܂��Ă��܂��B�u���A�[�t�@�����ɗ���Ă����Ă��܂��B�����Ȃ�ƁA�����u���A�[�t�@���P�[�X�̉����ɐ������܂�A�Œ�����N���b�v���K�тĕ��Ă��܂��Ă����B8�{����ׂ�������2�{���K�тĕ���Ă����B����3�{�͂Ȃ��Ȃ��Ă����B����͂����炭�G�o�ی�����Ƃ��������d�����ł̃~�X���B���Â����������ȍ�Ƃ�����Ă����悤���B�����u���A�[�t�@���P�[�X�͎O���������\���ł���B�N���b�v��3�����c���ĂȂ������̂ŁA���͂Ȑڒ��܂łƂ߂邱�Ƃɂ����B���̕����̋C���������ƁA�u���A�ň��k���ꂽ��C���_�N�g���ȊO�̋z�C�����ɘR��Ă��܂����ʂɃ��X��������B

4.�u���A�[�t�@���̎��ɂ́A�����u�f�������X�v���[�������ĉ�]���X���[�Y�ɂ����B�����X�v���[�����ł�2�N�Ԃ��������Ȃ������̂ŁA�G���W���I�C���������������Ă������B

�@�ȏ�̍�Ƃ��s�����Ƃ���A�N�[���[�̌����͗ǂ��Ȃ����B�܂��A�����������C�z�X�C�b�`�𑀍삷��K�v�������Ȃ����̂ŁA�ʓ|�������Ȃ����B

��������23�N�Ԃ����Ă���u���A�[�t�@���B���̕��i�����ŁA�ƒ�p�G�A�R���ꎮ������قǐV�i���i���͍������āA��������C���N���Ȃ��B

�G�o�|���������d�������N���b�v�������Ɩ߂�

�����ɎK�����܂��Ă���B����́A�G�o�|�h���C�����܂�A�t�@���P�[�X���ɐ������Ă��܂��āA��L�̓����P�[�X�N���b�v���K�т����Ă��܂������߁B

�G�o�|�h���C���z�[�X����o�Ă������́A��x�A�t�����g�K���X�����̃X�y�[�X�ɉJ���ȂǂƓ����悤�ɗ��܂�A�������玟�̔r��������o�Ă����B

�ԗ����X���Ă��Ă��A������ɗ��܂�Ȃ��悤�ɁA�G�o�|�h���C���z�[�X�����E�ɓ�{����A���̎��̔r���������E��n������B

�ʐ^�́A�ԗ������ɂ���r�����̔r�o���B

���X��ςȍ�Ƃł���B

�t���b�v�ʼn����̊O�C�������������ԁB

�A�N�`���G�[�^�[�Ƃ̃����N���O���A����ɁA�ڒ��܂ƃK���e�[�v�ŌŒ�B

���X�A���[�^�[�p�l������SRS�Ƃ����ꂽ�x�������v�����悤�ɂȂ����B���b�ŏ����Ă����̂ŁA�s�v�c���������A�ǂ����n���h�������Ə����邱�Ƃ��킩�����B����́A�����炭�n���h���̕t���������ł̃G�A�o�b�N�̔z���ړ_�������̂��������낤�ƌ����������B�X�e�A�����O�n���h�����O���A�ړ_���m�F����ƁA�p�������Ĉ�����������������B�ړ_�̊p���₷�薁�����B

�V�i�̕��i�͏����i����15���~�������āA�ƂĂ������B�������Õ��i����ɓ���邱�Ƃ��ł������߁A�������Ă݂��B

�͂������Ẫu���A�t�@���́A���̃N���}�ɂ��Ă����u���A�t�@���̃u���V�̖��Փx���ׂāA�����x�������Ղ��Ă��炸�A�ǂ����x�̂��̂������B

��Ԏア���ʁi�h�j�ł��A����܂ł�2�Ԗڂ̕��ʁi�h�h�j�Ɠ����x�̕��������o���悤�ɂȂ����B

�t�@�����[�^�[�u���V�ړ_�����B���[�^�[�������̃u���V�ړ_�ӏ������Ղɂ�薾�炩�Ȓi���������Ă���B

�u���A�[�t�@���́A���[�^�[�����݂̂ł̕��i�͓���\���B

�Â����̃u���A�[�t�@���͍���A�ى����Ĕ������ꍇ�ɂ̓��[�^�[��V�i�Ɍ������Ă݂悤�Ǝv���B

�@

�@���W�X�^�[�̕s�ǂ��A�q���[�Y�̔��M�ɂȂ��邱�Ƃ����邽�߁A���W�X�^�[��_�������Ƃ���A��R�l��0.2���Ő��킾�����B

�@

�@

�@�q���[�Y�̗��A�ʓd��R���������M�̌����ɂȂ�炵���B���̂��߁A�x���c�̃X�e�B�b�N�q���[�Y�͒���I�Ɍ����������������Ƃ���Ă���B

�@�z�[���y�[�W�ɂ͋L�ڂ��Y��Ă��܂��Ă���̂ŁA�O�����������͊o���Ă��Ȃ����A��x�͑S�������s���Ă���B10�N�O�O�ォ�ȁB

�@�n�����z���_�[�����ꂢ�Ƀ����[�^�[�Ő��`���Ȃ����āA�[�q�ɂ�������q���[�Y���ڐG����悤�ɏC�������B

�@�K�v���́A

�����O�@

�����O�@ ������

������

�̓q���[�Y�{�b�N�X��O�̕�����1�����g�p�B

�̓q���[�Y�{�b�N�X��O�̕�����1�����g�p�B

�X�e�B�b�N�q���[�Y���n���ɐi�����Ă���B

��i���V�Ԏ���25�N�O�̂��́B�������낤���B���т�̕������������ׂ��Ȃ��Ă��āA�����ڂɂ͐ꂻ���ŕ|���B

���f��10�N�O���炢�̂��́B�^�������̕��̂���^�C�v�B�Â��Ȃ�ƁA�\�ʂ�������ł���B

���i��2018�N�ɍw���������́B���тꂪ����d�l�ɕύX����Ă���B���͂��тꂪ�������ׂ��B

BOSCH�������ǂ�30�{���w���R���I�ׂāA1000�~

���i�� ���i�ԍ� �l�i �z�[�X�i1M�j 010-997-8982

�@�E�I�b�V���[�^���N�̃L���b�v���͂߂镔����1/4���������Ԃ�O�ɍӂ��Ă��܂��Ă����B

�@�܂��A�쓮�������Ƃ������A�|���v�ƃ`�F�b�N�o���u���班���E�I�b�V���[�t���R���悤�ɂȂ��Ă����B

�@�������A�ǂ�ǂ�E�I�b�V���[�t�������Ă��܂��悤�ȏ�Ԃł͂Ȃ������̂ŕ��u���Ă����B

�@190E�̐�p���i�����X�ɋ����I���ɂȂ��Ă��邽�߁A���i����ɓ��邤���Ɍ������Ă������Ƃɂ����B

592

�E�I�b�V���[�|���v�iFEBI)

202-869-0021-1

2700

�E�I�b�V���[�^���N

201-869-1020

6509

�^���N�L���b�v

124-869-0272

499

�|���v�O�����b�g

123-997-3681

282

�v���O�i�q�[�^�[���ӂ����j

000-997-3320

194

�`�F�b�N�o���u

000-860-0862

2283

���v

13059

�|���v����������A�ɂ��ݏo�Ă���Ղ����Ă���B

�V�i�����B�^���N�A�^���N�L���b�v�A�|���v�A�z�[�X�A�|���v���^���N�Ɏ~�߂�S���O�����b�g�A�q�[�^�[�p���̕��O�����b�g�B

���ׂČʂɒ�������K�v�����邽�߁A���������̒l�i�ɂȂ��Ă��܂��B

���ݎ�z�\�ȃ^���N�́A�q�[�^�[��������^�C�v�݂̂������̂ŁA�������T�C�Y�͑傫���Ȃ��Ă����B

���ʌx���p�̃Z���T�[�͌Â������ڐA����B��������O���̂����Ȃ��ς������B

�^���N�����牟���o�����Ƃ��Ă��A�ƂĂ��ł��ē���B��������������ƁA�j�������Ă��܂��������������߁A�Â��^���N����ēE�o�����B

�����̃S���p�b�L�����A�ł���Β������Ă������ق����悩������������Ȃ��B

�V�����^���N�ɑg�ݍ��ނ̂͗e�Ղł���B�^���N�`��̓q�[�^�[�L�^�C�v�ł��A���ʃZ���T�[�̌��̃T�C�Y�͓����B

�E�I�b�V���[�|���v����1�{�̃z�[�X�ŁA���̃`�F�b�N�o���u�ɐ��͗���B�����ŁA�ϓ��ɓ�ɕ�����B

�|���v�ɂ�閬���̃u���𒆂̃S���_�C�A�t���O���Ŋɘa���āA���̈��͂ŕ��˂����B

�Â����́A�J�V�����ɂ��Ȃ�A�����R��Ĉ��͂������Ă��܂��A���ˈ��͂��キ�Ȃ��Ă������߁A���F�o���h�ʼn��}���u���Ă����B

���ˈ��͂͂���ŏ\���ɕ����������A���Ȃ�̈��͂�������炵���A�o���u���班���R��Ă��Ă����B

���̍ۂȂ̂ŁA�V�i�Ɍ������Ă����B

�Â��^���N�����O���āA�Y��ɐ��|�B

�Œ�͎�Ɏ����Ă���������̃i�b�g�����ŁA���O���E���t���͂ƂĂ��ȒP���B

190E(W201)�̃E�I�b�V���[�V�X�e���C��(����j

36�D�u���A�[���[�^�[�����i�V�i�j�i2018.7�j

2017�N10���ɒ��Ãu���A�[�t�@���Ɍ������āA���N��A2018�N4���ɂ́A�L�����L�����Ƃ����钎�̂悤�ȉ����o�Ă��Ă��܂����B

������������邽�߂ɁA�O���[�X�𒍓�����ƁA�ى��͏��������A��]���x���Ȃ��Ă��܂��Ă����B

�I���W�i���Ɠ���BOSCH�����[�^�[�V�i����r�I��������ł������߁A�����Ƀ`�������W�����B

���[�^�[��������������ꍇ�A�Â�������������t�@�����O���K�v������B

�M���v�[���[�i�A�}�]���ōw���B"�X�g���[�g�@�M���v�[���[�@3�{�܁@75mm

19-1127")���g�����B

�v�[���[�̉����o���������A�V���t�g�a�����������߁A�����x�̃{���g�𗘗p���ĉ����o���H�v�͕K�v���������A�j�������邱�ƂȂ����O���ɐ��������B

��N�A���ÂŃt�@�����w���������ɁA�ԑ̑��J�o�[���t���Ă����B���ꂪ���ɍK�^�������B

�V�������[�^�[�ɌÂ��t�@��������Ƃ��ɁA�̃n���}�[�ł������ē���Ă����B

�V���t�g�ɁA�ڈ��ɂȂ�ʒu���Â��V���t�g���瑪���Ĉ�����Ă����̂����A�t�@���̃V���t�g�����̌E�݂����邽�߂ɁA���m�ȃ}�[�L���O���ł��Ȃ��B

�҂�����̈ʒu�Ƀt�@����}������K�v������A���̃J�o�[���������������ŁA�����ɓK�Ȉʒu�ɒ������邱�Ƃ��ł����B

�����A�J�o�[�̗\�����Ȃ��Ă��A�ԑ̑����炱�̃p�[�c���O���̂͂����đ�ςȂ��Ƃł͂Ȃ�����A���O���Ĉʒu�����ɂ������ق����悢���낤�B

�t�@���̗\���́A�����Ă������������_�I�ɂ������낤�B���O������t�����Ƀt�@����j�������Ă��܂��Ă��A�\��������A1/2�̐������ł����v������B

�ԑ̂Ɏ��t���āA�e�X�g����ƁA�����قǁAI�ł����ʂ��o�Ă����B�������A�Â����B

�Â��ɁA��������ƃN�[���[�̗╗�������o�Ă��邾���ł��A�ƂĂ��N���}���㎿�ɂȂ����悤�ȋC�ɂ����Ă����B

�@�t�����g�K���X��@���ۂɃ��C�p�[�A�[���𗧂Ă邪�A���Ȃ�͂����Ȃ��ƃK�`���ƃ��b�N��������ʒu�܂ŗ��Ă��Ȃ��Ȃ��Ă����B���̍ہA�M���M���M���Ƃ����ق��Ђǂ��Ȃ��Ă��Ă����B

�@���C�p�[�A�[�����̃��b�N�@�\�����ɃO���[�X�������Ă݂��Ƃ���A���x�̓X�J�X�J�ɂȂ肷���ă��b�N�������Ȃ��Ȃ藧�Ă��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�O���[�X����菜���Ă݂����A�Ȃ������b�N���������肩����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A���x���������Ă��邤���Ƀ��b�N�̃X�v�����O�𗯂߂Ă��镔�����܂�Ă��܂����B�܂��ɂ������ԂƂȂ�A���߂ă��C�p�[�A�[���������ɖ߂����Ƃ������A���b�N�������Ă��Ȃ���Ԃ��ƍ����p�x�������ȒP�ɓ���Ȃ��B����ɋC�������ɁA�A�[���̂͂ߍ��ݕ������}�C�i�X�h���C�o�[�ōL���Ă�����͂ߍ��ݕ���������Ă��܂����B���������o�܂�����A�V�i�Ɍ������邱�ƂƂȂ����B������́A�X���[�Y�ɃA�[���𗧂Ă邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A�^�]�Ȃ��猩��A�[�������ꂢ�ɂȂ����̂Ō������ėǂ������B

190E��30�N�߂��̂̃N���}�����A���C�p�[�A�[���̕��i�̓����Z�f�X�x���c�ɍɂ����肷���ɓ��肷�邱�Ƃ��ł����B

���Y���Ԃ⑼�̊O�Ԃł́A���i�����͑�ς����A�����Z�f�X�x���c�ł͕��i�̎�z�ɍ��������Ƃ͖w�ǂȂ��B

���̕������A�A�[���𗧂Ă�Ƃ��Ƀ��b�N��������@�\�ł���B���������茸��ƃX���[�Y�ɗ��Ă��Ȃ��Ȃ��āA���܂��ɂ̓��b�N��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

���i�� ���i�ԍ� �l�i ���C�p�[�A�[�� 201 820 54 44 ���C�p�[�A�[���̌���

���C�p�[�A�[���̌���

�@

16400

���C�p�[�A�[���L���b�v

124 824 03 49

1330

���v

17730

�@

�@��1�@���s���̎Ԑ��ύX�ɏꍇ�́A�y���E�C���J�[���o�[���X����ƃE�C���J�[���쓮���āA���o�[�����𗣂��ƒ����ʒu�ɖ߂�E�C���J�[��������B

�@��2�@�E�����̏ꍇ�́A���b�N��������ʒu�܂ŃE�C���J�[���X����B���o�[�����𗣂��Ă��E�C���J�[�͓_�ł𑱂���B�E���܂��I���n���h�����߂��Ă���ƃ��b�N�͉�������ă��o�[�͒����ʒu�ɖ߂�E�C���J�[��������B

�@���N�ɓ����Ă���A�܂����́��P�̎d�g�݂��g���Ȃ��Ȃ�A�W�W�W�Ƃ����ى������[�^�[�p�l�������畷������悤�ɂȂ����B�@���̌�A�E�����l�ɂȂ�B���Q�̎d�g�݂͎g����̂ŁA�����������̂��Ǝv���Ďg�p�𑱂���ǂ��Ƃ������͖����̂����A�E�C���J�[���o�[�����b�N��������ʒu�܂œ������̂́A���\�͂�����̂Ł��P�̎d�g�݂Ɋ���Ă��܂��Ă���̂łȂ��Ђǂ��r�X��������������̂ł���B

�@�����ƃ��[�^�[�p�l���̒����灔1�̃��U�[���쎞�̃W�W�W�Ƃ����ى������Ă���Ǝv���Ă��������ׂĂ����ƁA�G���W�����[���̃E�C���J�[�����[���特�����Ă����B�E�C���J�[�����[�����O���ē_���������A���c�����R���f���T�[�p���N�͂Ȃ��A�ړ_�������Y�킾�����B�ԗ��ɁA�E�C���J�[�����[���J�o�[���O������ԂŎ��t���āA�ى����ǂ������d�g�݂ŏo�Ă���̂��ׂ��B�i����j

�@�ړ_�����[�����P�̓��쎞�Ƀ`���^�����O���N�����Ă��邱�Ƃ��킩�����B���Q�̓��쎞�ɂ͐���ɋ@�\���Ă���B�����Ȃ�ƁA�����[�̌̏�ł͂Ȃ��A�E�C���J�[���o�[�̕��Ł��P�̓��쎞�ɐڐG�s�ǂ������ď\���ȓd���������[�ɓ͂��Ă��Ȃ����Ƃ��킩�����B

��

��

�@�E�C���J�[���o�[�͋@�\�\���}�[�N�����N�̎g�p�ɂ�蔖���Ȃ��Ă��܂��Ă������A���i�ׂ�ƁA���n���h���p��4���~�����邪�A�E�n���h���p�̒艿�͔��z�ȉ��ōw���ł��邽�ߌ������邱�Ƃɂ����B�܂��A�O�̂��ߗ\���̃E�C���J�[�����[�����×Ǖi�B���Ă������B

�@������́�2�̓���ɂ���ɗ͂��K�v�ɂȂ�A���P�̋@�\���������Ƃ̂��肪�������ǂ����������B�V�Ԏ��̂��̃E�C���J�[�̌ł��́A�����ȃh�C�c�ԓI�Ō��\�����������̂ł͂Ȃ����낤���B�p���[�E�C���h�E�X�C�b�`�����̎���̃x���c�͋����قǍd���B

.jpg)

190E��30�N�߂��̂̃N���}�����A���C�p�[�A�[���̕��i�̓����Z�f�X�x���c�ɍɂ����肷���ɓ��肷�邱�Ƃ��ł����B

���Y���Ԃ⑼�̊O�Ԃł́A���i�����͑�ς����A�����Z�f�X�x���c�ł͕��i�̎�z�ɍ��������Ƃ͖w�ǂȂ��B

�����V�i���i�����ی�e�[�v�̃m�������݂����Ă��ĂׂƂׂƂ������̂Ń}�X�L���O�e�[�v�������Ă������B

�@�n���h�������O���B

�@�G�A�o�b�N��쓮��h�����߃o�b�e���[�z�����O���Ă����B

�@�G�A�o�b�O���n���h�����ʂ̃g���N�X�l�W���J���ɂ߁A�z�����O���āA���O���B

�@�Z���^�[�̘Z�p�{���g���O���ăn���h���{�̂����O���B

�A�n���h���|�X�g���̋�F�̉~�Տ�̕��i�����O���B

�@�~�Տ�̕��i��3�̃v���X�˂����ɂ߂ĊO���B�˂��~�ߍ܂��h���Ă��Čł��̂ŁA�Ȃ߂Ȃ��悤�ɒ��ӁB

�@�����̃R���^�N�g�z���͊O��Ȃ��̂łԂ牺���Ă����B

.jpg)

�B�R���\�[�����̉��σp�l�������O���B

�@���σp�l���̓v���X�˂��Ǝ����i�b�g�ŌŒ肳��Ă���B

�C�E�C���J�[���o�[�̔z���R�l�N�^�[���O���B

�@�R���\�[�����̔z���R�l�N�^�[�Ɉ������邽�߂̓ˋN����������̂ł�������W�I�y���`�ŋ��ނ��A�ˋN�����̌��Ƀt�b�N���Ђ������ĊO���B

.jpg)

�Ԗ�E�C���J�[���o�[�̔z�����B���̓R���^�N�g�[�q�̔z���B

.jpg)

�Ԗ�E�C���J�[���o�[�̃R�l�N�^�[�B����������邽�߂̓ˋN�����B

�D�E�C���J�[���o�[���O���B

�@�E�C���J�[���o�[���Œ肵�Ă���v���X�˂����O���B

.jpg)

�E�n���h���|�X�g�̍����������σJ�o�[����O�Ɉ����o���悤�ɂ��ĊO���B

�@�n���h���|�X�g�̍����������σJ�o�[�͏㉺�������ł͂Ȃ��B�j�������Ȃ��悤�ɉ�������A���̂͂ߍ��ݍ\����c�����Ă����Ƃ��鎖�B

.jpg)

�����������σJ�o�[�͉����̕����Ńn���h���|�X�g�Ɉ����|���Ă���B

.jpg)

�E�C���J�[���o�[���Œ肷��l�W�Ńn���h���|�X�g�̋��������ɌŒ肳��Ă��邽�߁A�n���h�����O�����ɏ㉺�ɕ������Ă��̕��i���O���̂͐�ɕs�\���B

.jpg)

�F�V�����E�C���J�[���o�[�ɌÂ�������R���^�N�g�[�q��J�����ڐA����B

�@�R���^�N�g�[�q�́A�E�C���J�[���o�[�̌�둤����|���`�Ăăn���}�[�ł��ĊO���B

�@�V�������ɃR���^�N�g�[�q��O���獷�����ށB

.jpg)

�������E�C���J�[���o�[�B�E���V�i�B

�G�V�����E�C���J�[���o�[�̔z�������O�����n���h���|�X�g�̍����������σJ�o�[�ɒʂ��B

�H���Ƃ́A���ɖ߂��Ă����B����͂Ȃ����A�悭�\���𗝉����āA�n���h���|�X�g�̃J�o�[���Ă��܂�Ȃ��悤�ɐT�d�ɍ�Ƃ��B

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

����Ŗ{�v�n���h���A�{�v�V�t�g�m�u�A�E�C���J�[���o�[��V�������̂ŁA�^�]���ɐG��镔���͑S�ĐV�ԓ��l�ƂȂ����I

|

���i�� |

���i�ԍ� |

�l�i |

|

�E�C���J�[���o�[ |

201 545 18 24 |

15000 |

| �E�C���J�[�����[ | 201 821 00 47 | 3300 |

| ���v | 18300 |

���O�X�C�b�`�����������ۂɁA�̏Ⴕ���X�C�b�`�����č����̔����������C�����Ă��������̂��X�g�b�N���Ă������B

����A�����̃X�C�b�`����ꂽ�̂Ŏ���18�N�Ԃ�ɂ��̕��i���Ďg�p�����B