�`�a�n�c�x�`

�f�ڍ���

�P�D�^�C������

�Q�D�g�����N���[���̂��т̂��ю��E�h�K����

�R�D�ԓ��㕔�̂��т̂��ю��E�h�K����

�S�D�o�b�N�~���[�ύX

�T�D�\�t�g�g�b�v�̃T�C�h�̒��蒲���E���C���[����

�U�D�\�t�g�g�b�v�E���̂ق�C��

�V�D�����̕�C�y�C���g

�W. �\�t�g�g�b�v�@�T�C�h�E�C���h�E�E�F�U�[�X�g���b�v�����i2012.6�j

�X. �T�C�h�~���[����

�P�O�D�G���W�����[���̃S���p�[�c�����A�W���b�L�A�b�v�|�C���g�J�o�[�̕���

�P�P�D�\�t�g�g�b�v�̉��σl�W����

�P�Q�D�^�]�ȑ��h�A�̃v�b�V���L�[�̂n�g�ƃ��b�N����

�P�R�D�\�t�g�b�v�̃��b�N���o�[���|

�P�S�D����ȑ��T�C�h�E�C���h�D�̃K�^���C��

�P�T�D�^�]�ȑ����A�^�C���t�߃{�f�B�����̓_����C

�P�U�D�^�]�ȑ�������C�A�u�����[�X�C�b�`��C�A�h�A�[�q���W�_�����|

�P�V�D���C�p�[�u���[�h�S������

�P�W�D�E�C���J�[�X�C�b�`�̃S���J�o�[�C��

�P�X�D�\�t�g�b�v�̝�������

�Q�O�D�n�[�h�g�b�v����

�Q�P�D�\�t�g�g�b�v�̎C��E�j���C

�Q�Q�D���A�X�N���[�����N���[�j���O

�Q�R�D�t�����g�o���p�[�̃I�[�o�[���C�_�[�����O��

�Q�S�D�G�A�_�N�g����̂��ю��E�ēh���A���b�L�p�[�c���

�Q�T�D���T�C�h�E�C���h�D�̃K�^���C���Ē���A���[���K�C�h�p�[�c�S����

�Q�U�D���A�o���p�[�V���@�i2013.11�j

�Q�V�D�h�A�E�F�U�[�X�g���b�v�����i2013.12�j

�Q�W�D�^�]�ȃT�C�h�E�C���h�D�̃K�^���Ē����ɒ���i2014.10�j

�Q�X�D�V�[�g�x���g�̌Œ蕔������̈ى������@�i2014.10�j

�R�O�D���A�o���p�[�K�~�ߎ{�H�ƃK�^����C�@�i2015.1�j

�R�Q�D���v�̖h�U��A���x�����i2016.3�j

�R�R�D�t�����g�����̓h���A�t�����g�E���t�F���_�[��[�����̋Ȃ���C���A�t�����g�o���p�[�K��E�h���ш����퉷���b�L�h���i2016.3�j

�R�S�D�n�[�h�g�b�v�ƃ{�f�B�[�̊Ԃ̌��ԏ����i2016.9�j

�R�T

�R�U�D���b�L���O�Ńo���p�[�̃��b�L�h�K�����i2017.4�j

�R�V�D�g�����N���R���ŃE�F�U�[�X�g���b�v���H�i2018.6�j

�R�W�D�E���h�A���b�N�����̃��b�L���σv���[�g�̎�t(2022.3)

230�r�k�̃{�f�B�[�͂ǂ������Ă��f���炵���f�U�C���̏W���̂ŁA��������������o���Ȃ����ɂ��ӂ�Ă���B

�_�b�V���{�[�h�̖{�̃p�l���͐V�i�̂悤�ɔ������B�t�����g�E�C���h�E���ɂ͍��E�ɕ�������郉�C��������B

�X�s�[�J�[�̂ӂ��Ƃ͎v���Ȃ��Â����ӏ��̂ӂ����{���̖Ő��삳��Ă���B

�@

�n�[�h�g�b�v�����b�L���[���̃I���p���[�h�ŋɂ߂Ĕ������B

�@

�\�t�g�g�b�v�̃L�����o�X���قƂ�ǎg�p����Ă��Ȃ������悤�ŁA�܂��g�p�\�Ȃ��̂������B

�������A�T�C�h�����͂���قǂ���������Ȃ����߂ɁA����Ŗ{�i�I�ɍ~���Ă���ƉJ���ӂ����͓̂�����낤�B

�@

�\�t�g�g�b�v�J�o�[�͑��A���~���̂��߁A�K�т͊F�����B�J�ɕK�v�ȃ��C���[�����N�@�\���S�Ē�R�Ȃ��@�\���Ă���B

�@

�@

�r�s�A�g�s���Ԃ��琅�R��͂r�s���[���ɏW�܂邪�A�K�т͊F���������B

�r�s���[���̃V���o�[�̃��x���̓t�����X��\���������B�w�b�h���C�g��o���p�[�̌`��A�����J���s�Ԃƌ����Ă������A���̓��[���b�p���s�Ԃ�������Ȃ��B

�T�C�h�~���[�͏��Ԃ�Ȃ̂Ŏ��E�͌���̃N���}�Ɣ�ׂ�Ƌ����B�������܂��Ă���̂ŁA���i�����\��B

�h�A�p�l���ȂǓ����W��2004�N�ɐV�i�̃p�l���Ɍ�������Ă���B���b�L�p�[�c�ނ��ă��b�L����Ă���B

Before

After

After

���A�̃\�t�g�b�v�i�[���J�o�[�����ꂢ�ɐV�i���i��2007�N�Ɍ�������Ă����B

Before

After

2007�N�Ƀ_�b�V���{�[�h�̔�A�J�[�y�b�g�ȂǁA�����̂قƂ�ǂ̃��X�g�A���������Ă����B

Before

After

�@

�P�D�^�C�������i2012.4�F12500�����j

���̎ԗ��̃^�C���̓��W�A���^�C����185�g�q�P�S�Ƃ����w��T�C�Y�ł���B�G�����̎w�肪�����̂͂S�O�N�ȏ�O�̏�p�ԗp���W�A���^�C���͝G�����̃o���G�[�V�����͖����G�����͂W�O�������������ɂ����̂炵���B������A����I�ɂ�����185/80�q14�C���`�Ƃ������ƂȂ�B���Ȃ݂ɁA230�r�k�����E���̏�p�ԗp���W�A���^�C���������ԂƂ������ŁA�V���[�V�ƃG���W���̐��\���t���ɔ������邽�߂Ƀ��W�A���^�C���̊J�����K�{�������炵���B������A����̃��W�A���^�C�������ʂɂȂ�������Ƃ͈���āA230�r�k�͋��낵���قǂ̌����E�J���ɂ��G�����W�O�T�C�Y�ɍœK�����ꂽ�ԗ������Ƃ��ăZ�b�e�B���O����Ă���Ƒz������̂ŁA�I���W�i���T�C�Y�炵���B

�W�O�T�C�Y�͂��͂⌻��ł͎g���Ȃ��G�����ł��邪�A�^�C�����[�J�[�͂W�O�T�C�Y�������������Ă���Ă���B�_�����b�v�A�g�[���[�A�t�@���P���A�u���W�X�g���̃��[�J�[�Ń��C���i�b�v������V�i�̃^�C�����܂���ɓ���B���i�͂P�{�V�O�O�O�~����P���~���x�ŁA�ł������u���W�X�g������I��ł��o�ϓI�ȉ��i�������̂ŁA�u���W�X�g���t�@���̎��͂����I�������B�u���W�X�g���ɂ͑��ʂȃu�����h���C���i�b�v�����邪�A80�T�C�Y�őI���ł���̂̓X�j�[�J�[�Ƃ������̂����������B������Ɛ́A�Ƃ����Ă��Q�O�N���炢�̂ɂ̓��O�m�u�����h�̂��̂��������悤���������A���܂͖����B

�O�̃I�[�i�[�ɂ�背�O�m����������Ă������A�P�T�N�ȏ���O�̌^�ł���A�����Ǝ҂͂܂��܂��a���\���Ŏg�p�\�Ȃǂƕ]���Ă������A�ƂĂ����낵���Ă���ȌÂ��^�C���ő��s����C�ɂ͂Ȃ�ʁB�v�P�P3�̂悤�ȎԂɂȂ�ƁA�����ԂƂ��Ă̈��S���\�����A�z���C�g���{���^�C�����f�U�C���I�ɂ悢����ƍa���c���Ă������P�O���N���O�̃^�C�����g��������l�������悤���B�^�C���͂U�N������A�E�G�b�g�H�ʂł̃u���[�L���\�͊i�i�ɒቺ���Ă��邩��A���S�ʂ��d�����������˗������B

�p���[�X�e�A�����O�����͂Ȃ̂��A�n���h�����傫���Ă��̗͂������₷������Ȃ̂��A�T�O�N�O�̐��E���̏�p�ԗp���W�A���^�C���Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��قǍŐV�̃^�C���͒�R���y�����ꂽ�̂��A�����̑S�Ă��֘A���Ă���悤�ŁA�n���h�����O�͔��Ɍy���I�u���[�L���\���S�����Ȃ��B�W�O�T�C�Y��������������̓I���W�i���T�C�Y�炵�Ă��������B

�Q�D�g�����N���[���̂��т̂��ю��E�h�K����

�ϑ��̔��𒇉���Ǝ҂́A�����̂��т͖����Ƃ����낢��ڍׂɋL�ڂ��Ă����̂ŁA�L�ڂ������Ƃ������́A���т͖������̂Ǝv���Ă����B�������A�Ԃ��͂��Ă݂āA�g�����N���[�������Ă݂�ƁA�����͈�ʂ̐Ԃ��тł������B�g�����N���[���̂��т͋��Ԃł͐^����Ƀ`�F�b�N����|�C���g�Ȃ̂ɁA�K�̎ʐ^�𑗂�Ǝ҂ɖ₢���킹�Ă��m�F���Ă��Ȃ������Ƃ����n���ł������B����ŁA��������̈ϑ��̔��ԗ��𒇉�����т�����Ƃ����̂����炠�����B

�g�����N�}�b�g�̉��͈�ʐԎK�т̐��E�ł������B

�������H���Ă��邾�낤�Ɗo�債���B

�܂��A�K��O��I�Ƀ��C���[�u���V�A�n���}�[���g�p���Ĕj�������B

�P�O�~�ʑ�̊ђʌ��ƂR�~����̏��E�݂̂ŁA�قƂ�ǂ͕\�ʂ��т������Y��ȓS���I�o�����B�\���I�Ɋ댯�Ȃقǂ̎K�ł͂Ȃ������̂łق��ƈ���S�����B

�z���c�̃T�r�`�F���W���[�ŁA�g�����N��ʂ��Ȋw�I�ɂ��тɂ����������{�����B���̓S�����S���n�ڒ��܂Œ���t���Ă������B

���ɁA���œh�����Ă������B

��������ɁA�S�����̏����}�b�g�ƃg�����N��ʂ̊Ԃɐ�Ԃ̎��ȂǂɐN�������킸���Ȑ����\�ʂ��т̌����������悤���B�N���}�̂ق��̕����̎K�͂Ȃ��A�\ �t�g�g�b�v�̊i�[���ɂ��S���K�͂Ȃ������̂őO�I�[�i�[�͉J�V���ɂ͏���Ă��Ȃ��悤�Ɏv���B���ʂ̐��������}�b�g�̃S���ɂ������Z�����A�������� ���������ۂ肽�ߍ��X�|���W���g�����N��ʂɂЂ���Ă����悤�ȏ������B

�}�b�g�ƃX�y�A�^�C����P�����āA�����ǂ̂�����ɂ��܂�̂����ώ@���鎖�ɂ����B�������A�s�ӂ̉J�ŔG�炵�Ă��܂���������Ȃ�����ǁA�����J�V���͏o�����Ȃ����A��Ԃ��@����邾���ł��܂������Ǝv���Ă���̂ŁA���̐N���͊m�F�ł��Ȃ��Ǝv������ǁB���������̂́A�g�����N�̊J�����̎K�������₷�������ɂ́A�܂��������H���Ȃ����������B����͊�ՓI���Ǝv���B���A�̓��Ύ���̂��т��F���ł���B����͖{���ɑf���炵���N���}����ɓ���鎖���o�����Ǝv���̂ł���B

�R�D�ԓ��㕔�̂��т̂��ю��E�h�K����

���Ȍ���̃X�y�[�X�̉��̎K�̏�Ԃ��C�ɂȂ����̂ŁA�m�F����ƁA�K�������܂����B

�܂��́A�^�]�ȑ�����B

�K�т͂��炩��ŁA�ŋ߂����ւ̐Z���͂Ȃ��悤�ł��B�T�O�N�O�̃N���}�ł�����A���̒��x�̎K�ŁA���̓I���W�i���̍|�����ł�����A��ՓI�ȃR���f�B�V�����Ƃ����܂��B

���Y�Ԃł���A�Q�T�N���炢�ŁA�ꂪ���������ȂقǕ��H���鎖�������ł��B

�K���n���}�[�ƃ}�C�i�X�h���C�o�[�ƃ��C���[�u���V�ŕ����đ|���@�Ŏ�菜���܂��B

�ꕔ�ђʂ��镔��������܂����B�T�C�h�̌��͘H�ʂɌ�ʂ��Ă��炸�A�T�C�h�V���֒ʂ��A��������r���a�֒ʂ��ė��܂�������r�o����o�H������悤�ł��B �����āA����͂ӂ����Ȃ��ł����܂��B��ʂ͘H�ʂɒʂ��邽�߂ɔG�ꂽ�H�ʂ𑖍s�������ɐ����Z�����鋰�ꂪ����̂ŁA���Ƃŗ��T�C�h����S�����{���h�� �S���Ŗh���������܂��B

�z���c�̃T�r�`�F���W���[���������h�肱��ŁA�K��ώ������Ă����܂��B�����Ȃ��Ƃ���Ȃ̂ŁA�h���͍s�킸�ɁA�K�~�߂���肭���������ώ@�������Ǝv���܂��B

����ȑ������̂悤�Ȋ����ł����B�^�]�ȑ����͎K�͏��Ȃ��ł��B���l�̏������s���܂��B

������́A���̓T�C�h�|�[�g�����Ȃ̂ł����Ăӂ������ɁA���̓��������c���Ă����܂��B

�@

�^�]�Ȃ̏����K�т₷���Ƃ���ł����A�J�[�y�b�g���߂����Č�����͈͂ł͖��Ȃ������ł����B

���̌�ɁA�l�b�g�ł��̂�����̍\���ɂ��Ē��ׂĂ݂�ƁA���̂�����̐��̗�������킩��܂����B

�P�D�\�t�g�g�b�v���[�����Ƀ\�t�g�g�b�v��n�[�h�g�b�v�ƃ{�f�B�[�̌��Ԃ���N���������͎Ԏ����ɓ���Ȃ��悤�ɗ���Ă����B�\�t�g�g�b�v��n�[�h�g�b�v�ƃ{�f�B�[�㕔�ɂ͐����V�[���S���Ȃǂ������B�����炭�A���ɏd���E���\�ȃn�[�h�g�b�v���A�҂�����ƃ{�f�B�[�ɖ��������Ă��܂��Ǝԑ̂̂��Ȃ�ő��s���Ɉى��̌����ɂȂ�̂�������v�Ǝv��ꂽ�B�܂��A�V�[���p�[�c�Ŗh������v���Ƃ���炪����ƁA�Ԏ����ɐZ�����Ă��܂��B������A���A���肩��̐��̐N�����\�t�g�g�b�v���[�����ɂ����Ēʂ��\�����Ƃ����悤�Ɏv���B�n�[�h�g�b�v�́A�S�_�̊拭�ȃ��b�N��_�݂̂Ŏx�����Ă��邽�߂ɁA���s���̈ى��͊F���ŃN�[�y�{�f�B�[�̂悤�Ȃ̂ł���B

�Q�D�\�t�g�g�b�v���[�����ɒ��������̓T�C�h�̃^�C���n�E�X�O�̋�ԂɃz�[�X��ʂ��Ē������ށB

�R�D�^�C���n�E�X�O�̋�Ԃ͎ԑ̉����̐����������琅���ԊO�ɔ�����B

�܂�A���Ȍ���̃X�y�[�X�̉��̎K�́A�������炽�܂������ŏo�������̂ł͂Ȃ��A�^�C���n�E�X�O�̋�Ԃɗ��܂������������Ŏ��O�����炳�т��N����A�T�C�h�|�[�g���ł��č��Ȍ���̃X�y�[�X�̉��ɐ��������Ă����Ɛ��������B�����ŁA���Ɍ����Ă��ь��������Đ��̒ʂ蓹���o���Ă����Ƃ������Ƃ̂悤���B������A���̃T�C�h�|�[�g�͍ǂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ����̂ł���B�����A�ǂ����Ă��T�C�h�|�[�g����̐N����h���Ȃ��̂ł���A���Ȍ���̃X�y�[�X�ɂ����Ɍ����Ẵo�C�p�X�����H�������Ă����������悢�B�Ƃ肠�����A�T�C�h�|�[�g���N�����[�z���_�[���J�b�g�������̂��S���n�ڒ��܂Œ���t���Ă݂邱�Ƃɂ����B�Z����̗l�q�����悤�Ǝv���B

�Ђ���Ƃ���ƁA�ߋ��ɂ��̃V�X�e����m��Ȃ��l���A���_�[�R�[�g������ۂɍǂ��ł������������邩���m��ʁB���̂Ƃ��ɁA�r���H�������Ȃ�s�����������������r�I�����S�̎������֎K��������E�����̂����B����͂�����ƍE�͊J���Ă��ċl�܂��Ă��Ȃ����Ƃ��m�F�����B

�S�D�o�b�N�~���[�ύX

230�r�k�̃o�b�N�~���[�ł��o�b�N�~���[�Ƃ��Ă͕K�v�\���Ȃ̂ł��邪�A�T�C�h�~���[������̎ԂƔ�ׂ�ƈ��菬�����E�T�C�h�E����̈��S�m�F���S���ƂȂ������B�L�p�̃��C�h�~���[�������Ƃ���A�E�T�C�h�E����̈��S�m�F�����₷���Ȃ����B�������A�t�����g�K���X���߂����߂��A����Ȃɐl������ƂقƂ�ǖ��ɗ����Ȃ��B

�T�D�\�t�g�g�b�v�̃T�C�h�̒��蒲���E���C���[����

�n�[�h�g�b�v���ςȎv�������Ď��O���A�\�t�g�g�b�v�̃����e�i���X�ɒ��肵���B

�L�����o�X�͂ƂĂ����ꂢ�ŐV�i�̂悤�������B�O�̃I�[�i�[�͂R�Q�N�ɂ킽��\�t�g�b�v�̐����L�^�͖��������A�܂��ϑ��̔��̐����ł͑O�I�[�i�[�͈�x���g�p���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ������B

���A�̓����X�N���[�������܂�͂�����̂́A�\������m�F�͉\�B����͖��������B�܂����Ƃ͎v������ǂ��A�V�Ԏ��̖y�H

�d�����łȂ����߁A���ɃV���v���Ȗy�̍\���������B�t���[���ɂ͏������т͂�����̂́A�قƂ�ǂ͕\�ʏ�̂��炢�K�ŁA�����Ƃ��Ȃ肫�ꂢ�ɂȂ����B

������́A���ꂪ�ڗ����₷���x�[�W���̂��߁A�ʐ^�ł͉��ꂪ�ڗ����A����I�ɂ͂���قǂЂǂ��͊����Ȃ����x�������B

�����肪���Ăۂ�ۂ뗎���Ă��Ȃ����S�z���������A���Ȃ������B�J�r�����Ȃ������B

���A�X�N���[���̒��x���A�����Ȃ����E�͗ǍD���B

�P�����A�������n�̐ꂪ����C������Ă����B���͐�͖��������B

�O�͂P�ӏ��A��C�Ղ��������B��肭��C����Ă���̂łقƂ�ǖڗ����Ȃ��B

�t���[���̃����N�����̌Â������������A��������Ɠ����͂��Ȃ���P���ꂽ�B

�\�t�g�b�v�T�C�h�͏������Ԃ������Ă����B��Ŏ����グ��Ɨe�ՂɊJ���Ă��܂��B

�Â��ԂȂ̂ŁA����Ȃ��̂��Ƃ��v�������A�q107�̖y���c�h�x�ŏڂ����C������Ă���l���u���O�ɋL���������Ă����̂������A

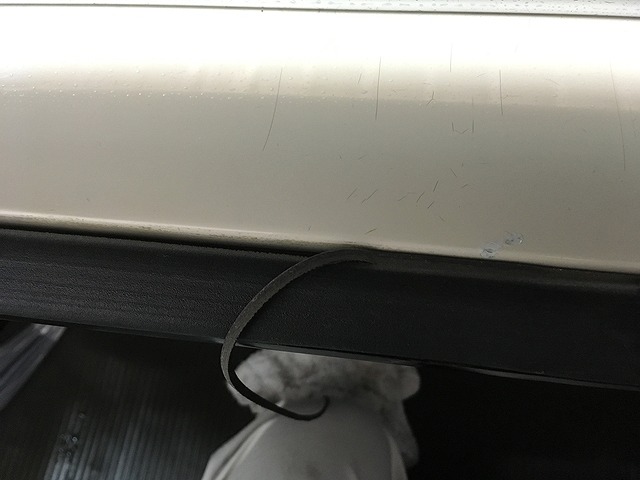

�e���V�����������ăT�C�h�̖y���������ރ��C���[�ɖ�肪���鎖�����������B

���̃��C���[���y�̃T�C�h�����Ƀe���V������������B�y�̃T�C�h�����O�̃v���X�̃l�W�����鏊�ŌŒ肳��A�y�̓�����ʂ�ʐ^��̊ۂ�����ʂ�A�ʐ^���̃{���g�̌���ʂ�B

���̃{���g���i�b�g�Œ��ߕt���ă��C���[���Œ肷��B�_���̌��ʁA���̃{���g���ɂ�ł��āA���C���[�ɑS���e���V�������������Ă��Ȃ���Ԃ������B

����ŁA�e���V�����������Ă݂�ƁA�悢�����Ŗy�T�C�h�����������Ɋ������ނ悤�Ȋ����Ō��Ԃ����Ȃ��Ȃ����B

�����Ŏ~�߂Ă����悩�����̂ɁA���q�ɏ���āA�e���V�����������Ƌ������Č��Ԃ����S�ɂł��Ȃ��悤�ɂ��悤�Ƃ��Ă��܂����B

�y��W�J������ԂŁA���C���[�������Ă�����قǃe���V�����������Ȃ������̂ŁA�����ԂŒ������Ă���ƁA�y�̓W�J�ɔ��ɗ͂��K�v�ɂȂ��Ă��܂����B

����ł��A���q�ɏ���Ē����ɗ��ł���ƁA�u�`���Ɛ�Ă��܂����I�i���j

����ŁA���C���[�E�o�E�Č���p���������ꂽ�B�y�̑O���̃v���X�l�W�̏�����T�Z���`�̈ʒu�ɁA�ꂽ���C���[�̒f�[���G�f���ꂽ�B

�f�[�����̖y�̓����̃p�b�L�����������炵�Ėy�����z�݂̂ɂP�Z���`�̐؊J�����A�f�[��E�o�B

�y�̑O���̃v���X�l�W���O���āA�؊J�����܂ł�⑾�߂̓����ō�����u�W�[��}���B

�V�������C���[��y�̑O���̃v���X�l�W���O����������u�W�[���g�p���A�؊J�����Ɉ������݁A�E�o�����f�[�Ƀ��C���[�Œ����ŘA���B

�t���[���̌��͏������A�Œ�������ƒʂ�Ȃ����߁A�����C���[�����ɒʂ��Ėy���܂ł����Ă���B�i�ȉ��̎ʐ^�̕����j

�����C���[�������A�y�̑O���̌�����V���C���[��}�����Ă����B���C���[�A������̓��C���[�a�P�~���p�ł��肬��y�̌����L���Ȃ��ł��}���ł��邽�ߌ������߂Ȃ��B

�����C���[���o�Ă�����V���C���[�Ƃ̘A�������Őؒf�B�V���C���[���t���[���̌��A�{���g�̌���ʂ��A�y��W�J������Ԃň�������i�b�g�ŌŒ肷��B

�Ȃ�Ƃ��A�y�����͂P�Z���`�݂̂̐؊J�Ŏ�p�I���B

���C���[�Ƀe���V�������������ĂȂ��Ɩy�T�C�h���������������ŁA���s���̂��������O����邪�A��������ƃe���V�������������Ă���ƁA�悢�����ƂȂ����B

�U�D�\�t�g�g�b�v�E���̂ق�C��

�������班���ق�Ă��镔�����������̂ŁA�S���{���h�ŌŒ�B

�V�D�����̕�C�y�C���g

�n�[�h�g�b�v�̎��ɂ͕�����Ȃ������\�t�g�b�v�J�o�[�̃M�U�M�U�̏����I�[�v���ɂ���Ɩڗ��̂Ńz���c�Ƀ^�b�`�A�b�v�ŕ�C�y�C���g�����B

�n�[�h�g�b�v�E���̍ۂɁA����Ă��܂��낤�ȂƂ������ł���B����Ă��܂�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��˂Ȃ�ʁB

�a����������

�a����������

�`��������

�`��������

8. �\�t�g�g�b�v�@�T�C�h�E�C���h�E�E�F�U�[�X�g���b�v�����i2012.6�j

�n�[�h�g�b�v�̃T�C�h�E�B���h�D�E�F�U�[�X�g���b�v�͒��x�ǍD�ł����B

�������A�\�t�g�g�b�v�͂R�T�N�ȏ���O�ɂ����炭�O�X�I�[�i�[���[�y��ւ������Ɍ����������̂��A�c���Ă����悤�ł����B

�ꕔ�͕ό`�ɂ��A�s�b�^���ƃV�[������Ă��Ȃ��������������̂ŁA���i��T���Ă݂܂����B

�������i������\�ŁA���E�łP�S�O�O�O�~�ȓ��Ǝ荠�ȉ��i�ł����B

�����͊ȒP�Ȃ悤�ł����A�N�I���e�B�[��Nj�����Ɣ��ɑ�ςȍ�Ƃ��K�v�ł����B

���������ł��ǂ���A�܂��P���Ԃ�������Ȃ���������܂���B

�X�g���b�v�ɉߏ�ȃX�g���X�������炸�A���s�b�^���Ɩ�������悤�ɒ�������̂̓t�����g���̋������͓��ɍׂ����������K�v�ł����B

�Б��ŁA�������炢�����ĕ��i�̃N���[�j���O���牽����O��I�ɂ���Ă݂܂����B

���ʂ́A���������I�T�C�h�E�B���h�D��S������Ԃł��X���[�Y�ɊJ���A���s�b�^���V�[��������Ă��܂��B

�x���c�̉J�R���́A��������荞�߂A���Ȃ荂�����x���ɂȂ�Ǝv���܂����B

�܂��́A�C���O�̏�ԁB������I���W�i���ɂ͂Ȃ��\�����ł��B�d�߂̃R�[�L���O�ނŎ{�H���ꂽ�悤�ł��B���������C�������m�����Ă���ƁA�I�[�v�� �ɂ������ɂ��������̃L���L�����b�L�̃t�����g�K���X����ɁA���炵�����̂��s���ɂ��Ă��Ĕ��ς˂܂��B���ꂾ���łȂ��A�\�t�g�g�b�v�̑O���ɂ� �Ă���V�[���i����͂��܂����̊p�Ƀt�B�b�g����悤�ɍ���Ă��܂��j���N�V���N�V���ɂԂ���ăV�[���̖�ڂ��ʂ����Ȃ��Ȃ�A�������ĉJ�R��̌��� �ɂȂ��Ă��܂��悤�Ɏv���܂��B

���ꂪ�A���Α��̏C����̉摜�B�p�̃J�[�u���Ă郁�b�L�̃L���L���̕����Ƀs�b�^���ƃt�B�b�g���Ă���V�[���ɒ��ڂł��B�C���O�́A���E�Ƃ������ɗv��� �R�[�L���O���[�Ă�܂����Ă܂����B���̊J���Ă����ԕ����ɁA�s�b�^���Ɩ�������悤�ɁA�\�t�g�g�b�v�T�C�h�̃X�g���b�v���J�b�g���Č`�𐮂���K

�v������܂��B

��肷������J�R�肵�܂��B���߂Ɏc��������ƁA�p�̃J�[�u�̃V�[����O�ɂ����悤�Ȋ����ɂȂ�A�p�̃J�[�u�̃V�[�����t�B�b�g�����ɓ������Ɋ����グ��

��Ă��܂��܂��B�~���P�ʂŌ`�����āA�҂����肩����̃V�[���ɉߓx�Ɋ����Ȃ��悤�ɂ��܂����B�p�̃J�[�u�̃V�[�����t�B�b�g����͖̂{���ɔ����Ȋ� ���ł�����A������Ƃł����肩��ςȗ͂�������ƁA��������ŋȂ������܂܊���ł��܂��܂��B

���E�̃t�����g�s���[�̃V�[���̈ʒu�������Ɉ���Ă��āA���͂��Ⴉ�����ł��B����̓t�����g�s���[�̃V�[���͉ߋ��Ɍ������ꂽ����̋L�^������e�͐������Ȃ��Ђъ�����F���̂��ߌ������܂���ł����B

���́A���̂��߃t�����g�s���[�̃V�[���Ə�̃J�[�u���Ă�V�[���Ƃ̌��Ԃ������Ă����āA������T�C�h�̃V�[���ŃJ�o�[���邽�߁A�]�v�ɑ�ςł����B

�E�́A�����Q�`�R�~�������ʒu�Ƀt�����g�s���[�̃V�[����[������A�J�[�u���Ă�V�[���Ƃ̌��Ԃ��Ȃ����߁A

�T�C�h�̃V�[���̉��H�͂���قǑ�ςł͖��������ł��B

���������āA�t�����g�s���[�̃V�[������������ۂɂ͉E�̐v�ɍ������Ȃ������Ǝv���܂��B�T�C�h�V�[���̃J�b�g�ʂ𑝂₷�����Ȃ̂ŁA�T�C�h�V�[���͂��̂܂g�p�ł������ł��B

��������Ď����ō�Ƃ��Ă���ƁA���Â��A��肭�v����Ă���ȂƊ��S���A���̐v�Ӑ}���\���������Ȃ��ō�Ƃ���ƁA�킸�����~���̈Ⴂ�ŋ@�\����

���Ȃ��Ă��܂�����������܂��B������R�[�L���O�Ƃ�����i�ł���Ă��܂��ƁA�n�[�h�g�b�v�A�\�t�g�g�b�v�A�I�[�v���ƂR�̃X�^�C���Ŋy���߂�r�k�̑� �햡���킢�ł��܂����ɂȂ�܂��B

�t�����g�s���[�V�[����E�����A��ɂR�~���グ�č��E���������ɏC�����܂����B�g�b�v���V�[�����ăJ�b�g���ďC���B�ǂ������ɁB

�X. �T�C�h�~���[���� (2012.5)

���ʂ������ł�����ł������߃~���[�̂����B�~���[���������̕��i������\�ŁA�Б��Q�W�O�O�~���x�ł������B�~���[���n�E�W���O�ɌŒ肷�邽�߂̃v���X�`�b�N���̔����g���E�����ɔj�����邱�Ƃ��\�z���ꂽ�̂ł��łɒ��������B������͕Б��łP�Q�O�O�~�ł���B�v���X�`�b�N���̔����g�͊��ɏ����p�[�c�̋����������Ȃ�A���܂����ȎЊO�i�ł������B���ꂪ�Ȏ҂ŁA�T�C�Y�����傫���I���W�i���̃n�E�W���O�ɂ������Ƃ͂ߍ��ނ̂�����ł��������߁A�^�悭�j�������Ɏ��O�����I���W�i���̔����g���ė��p�����B�~���[�����n�E�W���O�̎K�͊F���ŁA���x�͔��ɗǂ������B

�~���[�̍\�����i�B�~���[�A���g�A�~���[��ʂ̃R���N�V�[�g�A�~���[�Œ�̂��߂̃X�v�����O�B�X�v�����O�̓��C���[�u���V�ŎK���ł��邾�������z���c�̎K�ѕϊ������B

�R���N�V�[�g�͗��čė��p�ł��Ȃ��̂ŁA�S���V�[�g���J�b�g���č쐬�B���ꂪ�Ȃ��ƁA�X�v�����O���������Ĉى�������̂����B

�P�O�D�G���W�����[���̃S���p�[�c�����A�W���b�L�A�b�v�|�C���g�J�o�[�̕����@�i2012.5�j

�G���W�����[���̃{���l�b�g�Ǝԑ̂Ƃ̊Ԃ̃S�����i�����ă{���{���������̂ŁA���������B

���������ׂ������i������\�Ƃ����̂��x���c�͂��炵���B

�q�[�^�[�o���u�̊ۂ��J�o�[

�q�[�^�[�o���u�̊ۂ��J�o�[

���o�[�V�[�g�i�R�m���^�j�G�E���V�i

���o�[�V�[�g�i�R�m���^�j�G�E���V�i

�{���l�b�g�X�g�b�p�[

�{���l�b�g�X�g�b�p�[

���i�̓q�[�^�[�o���u�̊ۂ��J�o�[���P�O�O�O�~�A�{���l�b�g�X�g�b�p�[���T�O�O�~�A���o�[�V�[�g�i�R�m���^�j���U�O�O�~�������B

�E�O���̃W���b�L�A�b�v�|�C���g�J�o�[���������Ă����̂Œ��������������B������͂P�W�O�O�~�������B

�P�P�D�\�t�g�g�b�v�̉��σl�W�����@�i2012.05�j

�N���}�ɂ͂�������̎�ނ̃l�W���g���Ă���B�C���̍ۂȂǂɁA���ǂ���̃l�W���g�p���Č��ɖ߂���Ă��Ȃ����͂܂��悭����B

���ꂪ�A�������ɂ́A�l�W����j��������x�ƓK�ȃl�W���g�p�ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����B

�\�t�g�g�b�v�̃e���V�������C���[���Œ肷�鏕��ȑ��̃l�W�����������K�тĂ����̂ŁA�������悤�ƊO���Ă݂�ƁA�I���W�i���̃l�W�Ƃ͑S���قȂ�^�b�s

���O�l�W��ؒf���Ďg�p����Ă��鎖�����������B�I���W�i���̃l�W���͂قƂ�ǂ̕����͂��낤���Đ����Ă��邪�A���܂Ő��K�̒����̃l�W������Ȃ��Ȃ��� ���܂��Ă����B���b�V���[�������܂���ƁA��������Œ�͂ł��鎖�����������S�ł���B

����ȂЂǂ��C�������闝�R�́A���̃l�W�����ɍ���������̂悤���B

�������悤�Ǝv�����ׂĂ��炤�ƁA�P�{�łȂ�ƂP�O�O�O�~������B�������A�h�C�c�ɃI�[�_�[����Ƃ̂��ƂłR�T�ԗ]�肩����炵���B

�I���W�i���̓v���X�l�W�̕������ۂ����E���h���Ă���F���ۂ��T���l�W�ŁA�ėp�i�i�l�S���P�O�~���j�ł̑�p�ł͈�ۂ��ς���Ă��܂��B�����ŁA�����炭

�\�t�g�g�b�v��ւ����Ǝ҂��A���z�����邱�ƂȂ���[���x��̌��ˍ���������A���E���h���Ă���M�l�W�̎莝�����^�b�s���O�����Ȃ������̂ł����� �f�������������悤���B

1�{��~�̃\�t�g�g�b�v�̉��σl�W���͂��������܂����B

����Ȃ�����ł��邩�Ǝv������A�l�W�������̌����O�̃^�b�s���O�l�W�̂��߂ɎK�тĉ��܂œ��炸�B

�l�S�̃l�W��Ńl�W�����쐬����K�v������܂����B

���������ȏC���́A�N���}���Ă��܂��܂��ˁB

�������Ă݂āA�ƂĂ��������ӏ��ƃ��b�L�̃��E���h�M�l�W�̂Ȃ܂߂���������ɂ����Ƃ�ŁA�����ȏC���ƂȂ�܂����B

�P�Q�D�^�]�ȑ��h�A�̃v�b�V���L�[�̂n�g�ƃ��b�N����

����ȑ��̃L�[�̉����ƃv�b�V���L�[�������ă��b�N���������邳���̃^�b�`�ɔ�^�]�ȑ��͂R�{�قnj������Ƃ��킩�����B����܂ŁA���̌������G���I�[���h�x���c�̏d�������Ǝv���Ă������A����Ȃ̃^�b�`�͔�ׂ�Ƃ��̂������y�����ƂɋC�t�������߁A���炩�̖�肪����Ǝv��ꂽ�B����ʼn^�]�ȑ��̃h�A�n���h�������A�L�[�V�����_�[���|�A�v�b�V���L�[����̃����N�@�\�̂n�g���s�����B

�Â����ȃO���[�X�Ńl�o�l�o���Ă����B

�Â����ȃO���[�X�Ńl�o�l�o���Ă����B

���Ԃ��ă����N�@�\�̌Â��O���[�[�X���L���u�N���[�i�[���g�p���ăs�J�s�J�ɂ��A���������B

���Ԃ��ă����N�@�\�̌Â��O���[�[�X���L���u�N���[�i�[���g�p���ăs�J�s�J�ɂ��A���������B

�h�A�n���h���͓��������A�h�A�f�ʑ��O�����A�v�Q�̃{���g�ŌŒ肳��Ă���B�K�Ȃǖ������ꂢ���B

�h�A�n���h���͓��������A�h�A�f�ʑ��O�����A�v�Q�̃{���g�ŌŒ肳��Ă���B�K�Ȃǖ������ꂢ���B

���O�����h�A�n���h���A�L���u�N���[�i�[��p�����O���[�X����������B

���O�����h�A�n���h���A�L���u�N���[�i�[��p�����O���[�X����������B

�����̍�Ƃɂ��A�L�[�̉����Ǝ{���͊i�i�Ɍy���Ȃ����B�������A�L�[�z�[���������v�b�V�����ă��b�N����������̂͂܂��܂��d���B

���낢��A���b�N�@�\�ׂĂ݂�ƁA�h�A���̒܂��ԑ̑��̃L���b�`�̕������痣���ۂ̒�R���������߂Ƃ����������������B

�L���b�`�������������Ē�������ƁA�v�b�V�����ă��b�N����������̂��i�i�Ɍy���Ȃ����B

�v���X�M�l�W�����Ȃ苭���g���N�Œ��߂��Ă���̂ŁA�Ȃ߂Ȃ��l�ɗv���ӂł���B

�v���X�M�l�W�����Ȃ苭���g���N�Œ��߂��Ă���̂ŁA�Ȃ߂Ȃ��l�ɗv���ӂł���B

�h�A�̓����͎K�тЂƂȂ��A�f���炵����Ԃ������B�ԑ̃I���W�i���̓h���̂��߁A���������Ȃ��悤���B

�h�A�̓����͎K�тЂƂȂ��A�f���炵����Ԃ������B�ԑ̃I���W�i���̓h���̂��߁A���������Ȃ��悤���B

�S�Ẵp�[�c���ƂĂ����悻�T�O�N�O�̃��m�Ƃ͎v���ʂقǗǂ���Ԃ�ۂ��Ă����B����������o���r�j�[�����R�[�L���O���Ė߂����B

13.�\�t�g�b�v�̃��b�N���o�[���|

�\�t�g�g�b�v�̃��b�N���o�[�����O���������āA�Â��O���[�≘������������B

���o�[�����͂��̏�Ԃ��炳��ɂT�̕��i�ɕ����ł���B

���o�[�����͂��̏�Ԃ��炳��ɂT�̕��i�ɕ����ł���B

�S�ċ����p�[�c�i�^�J�̂悤�ł���j�̂��߁A�K�ɐ��|�E��������Έꐶ���m�ł���B

�S�ċ����p�[�c�i�^�J�̂悤�ł���j�̂��߁A�K�ɐ��|�E��������Έꐶ���m�ł���B

�����g���@�̓h���h���ɂȂ�قǍׂ������ꂪ�o�Ă����B

�����g���@�̓h���h���ɂȂ�قǍׂ������ꂪ�o�Ă����B

���ꂢ�ɑ|�����Ė����ƐV�i�̗l�ȋP�������߂��B

���ꂢ�ɑ|�����Ė����ƐV�i�̗l�ȋP�������߂��B

�P�S�D����ȑ��T�C�h�E�C���h�D�̃K�^���C���i2012.08�j

�@����ȑ��̃T�C�h�E�B���h�D�������ȉ��ɉ��������ɃJ�^�J�^�Ɖ��𗧂Ă�E�E�E�A�Â��N���}������E�E�E�A�d���Ȃ��̂�������Ȃ��B�������A�^�]�ȑ��͂��������ى��������B����ȑ��̃K���X�̓����ƊO���ւ̓������^�]�ȑ��Ɣ�ׂ�ƗV�т̕����{���炢����B�����A�E�B���h�����M�����[�^�[�̌Œ�{���g���ɂ�ł��邾���ł���A�������ߒ��������Ŏ��邩������Ȃ��B�������A�^�]�ȑ��ɂ͖�����ǁi�p���[�E�C���h�D�̎��O���j������A��x�g���C�������m�̍��܂��Ă����B�ӂ������čŃg���C�����B

�Ȃ�Ƃ������܂ŁA�����ɐ����I������̃r�j�[�����c���Ă����A�h�A�����̂��т�Ȃ�����������x�͔��Q�������B����ȑ��̃h�A���b�N�̓�������薳�������B

���M�����[�^�[�̎��̒ɂ݂��F���������B

���M�����[�^�[�̎��̒ɂ݂��F���������B

�T�O�N���̂̃N���}�̃h�A�����Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��B�K�т͊F�����B

�T�O�N���̂̃N���}�̃h�A�����Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��B�K�т͊F�����B

�T�C�h�E�B���h�D�̃J�^�J�^�̒�Ԃ̌����̃��M�����[�^�[�̉������̎����p�[�c�i�Б��łQ�g�j�́A����ׂĂ����݂̊���͔F�߂��Ȃ������B�͂��ɖ��Ղ��Ă���\���̂������ۂ����̃p�[�c�Ƀy�b�g�{�g�����J�b�g�������m�����܂��ėV�т����������Ă݂��B

�������A�T�C�h�E�B���h�D�̗V�т̉��P�͂قƂ�ǂȂ��B�����Ȃ�ƃ��M�����[�^�[�����N���̗̂V�т��傫���Ȃ��Ă���\��������A�A�b�Z���u���[�������K�v�ɂȂ�̂����E�E�E�A�R�����Â��N���}�̌��E���ȁ[�E�E�E�Ǝv���A�Ȃɂ��c�h�x�łł��鎖�����������N�@�\�ׂĂ݂��B

�i���m�ɂ͂��̎ʐ^�Ɏʂ��Ă���̂́A�K���X�̏�[�O�̃p�[�c�B���[�͎ʐ^�͎B��Y�ꂽ�B�j

�@�����Ĕ��������̂��R���I���ꂪ�J�^�J�^�̌������i�������B���̕��i�̓K���X�̑O���̏�[�Ɖ��[�p�ɐݒu����Ă��āA���[�̓��M�����[�^�[�̃��[���̑O���ƃK���X�̗V�т����d�v�ȃp�[�c�������B���R�Ɏ�T��ʼn��[�̂��̃p�[�c���O��ăh�A�����O���̋��ɓ]�����Ă����̂������̂ł���B���[�̂��̕��i�������ƁA��[�̂��̕��i�����őO���̃K���X�̗V�т��P�_�ŕێ����邱�ƂɂȂ�V�т��傫���Ȃ�̂ł���B�K���X���グ��ƁA��[�̂��̕��i�ŃK���X���[��}���A�K���X��[�̓s���[�̃V�[�����}���邽�߂ɐU�����}������B�������A�K���X��������ƃK���X�̐^������[�̂��̃p�[�c����_�ŗ}���鎖�ɂȂ�̂ŁA�x���_�������P�_�ɂȂ����K���X���N���}�̐U���œ��ɊO�ɓ����A�K���X���[�ł̓K���X�����M�����[�^�[���[���ɂ��ڐG���A�K���X�Ƌ������������ƂɂȂ艹���傫���ł�̂ł���B

�@�K���X���[�̂��̂�������Əd�������p�[�c����������ƕt���A���������[�����Ƃ̊Ԃɂ͎����p�[�c���Ԃɂ��܂����ׂɉ����łȂ��B�悭�悭�l����ꂽ�\���Ɋ����������ł���B�����p�[�c���ɏu�Ԑڒ��܂Ŕ����S���V�[�g�\��t���ăK���X�ƃG�|�L�V�Őڒ����C�������B

�@���ʂ͑听���������B�ǂ̒i�K�ŃK���X���~�߂Ă��A�J�^���͊F���I�ɂȂ����B

�@�^�]�ȑ��ɂ��̃p�[�c�����Ă������S�z�ɂȂ��āA�����������ɎB�e�����摜���`�F�b�N����ƁA�����Ƃ��Ă���悤�������I

�P�T�D�^�]�ȑ����A�^�C���t�߃{�f�B�����̓_����C

���A�^�C�������O���̏�Ԃ��m�F�����B������̃p�l���̓^�b�s���O�l�W�ŌŒ肳��Ă��邾���ŃA�N�Z�X�͗e�Ղ��B

�����̃l�W�͌Œ肳��Ă��Ȃ������̂ŁA�lj������B�h���V�[�g���\�蒼�����B

�K�т͏���������̂́A���A����̐Z���͂��ׂĂ����ɒ������ގ����l����ƁA�v���Ă������������Ƌ͂��ȎK�ň��S�����B

���[�����~�߂Ă���l�W���ɂ��S���K�͖����A���ɒ��x�̗ǂ��N���}����ɓ��ꂽ���Ɋ��������B

�P�U�D�^�]�ȑ�������C�A�u�����[�X�C�b�`��C�A�h�A�[�q���W�_�����|

�@�@

�@�@

�^�]�Ȍ��̓����̃��[���̕����������͂���ĉ��������̂ŁA�����p�l�����O�����ۂɂ�蒼�����B

���̃u���A�[�X�C�b�`�������ň�������Ɨe�ՂɊO��Ă��܂���Ԃ������B�����ɋ����̃����O������A�������߂Γ���E�E�E�͂���������Ȃ��B

�����}�C�i�X���{�g���A���������O������ɓ����ɊȂ���A�悤�₭���ꍞ�ގ��ɐ����B

���̃X�C�b�`�A�O���ĕ��������̂͒��S�����̓����ȃp�[�c������B�Ȃ�ƁA�u���A�[�n�m�œ_������Ɩ��ł������B

�����܂ł�邩���Ă����ӋC���݂��������B

���|�O�B

���|�O�B

���������������p�[�c�B���Ղ͂قƂ�ǂȂ������̕K�v�͂Ȃ������m�F���ꂽ�B

���������������p�[�c�B���Ղ͂قƂ�ǂȂ������̕K�v�͂Ȃ������m�F���ꂽ�B

�P�V�D���C�p�[�u���[�h�S������

���������C�p�[�u���[�h�̓{�b�V�����B�u���[�h���Ƃ��ƁA���ɂ��̃X�e�����X���̃��m�͓���ł��Ȃ��悤���B

�S�����������ł��A�Ȃ�Ɛ��X�̕��i���ɂ��ƂP�{�łS�O�O�O�~������Ƃ̎��������B

�z�[���Z���^�[�ŁA���ł͏��Ȃ��Ȃ����O�p��`�^�C�v��T���ƁA���������B�������A�R�O�Z���`�Ƃ����Z���^�C�v�͖�������A�S�T�Z���`�̃��m���w�����ăJ�b�g���A�����o�l�͍ė��p����B��薳���A�g�p�o�����B����Ō����ł���Ȃ�P�{�T�O�O�~�ōςށB

���Ȃ݂ɁA���X���Ă����̂̓{�b�V�������̃S���łقƂ�ǐV�i�̂悤�Ȓ��x�������B�M�d�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA�厖�ɕۊǂ��Ă������Ƃɂ����B

�P�W�D�E�C���J�[�X�C�b�`�̃S���J�o�[�C��

�E�C���J�[�X�C�b�`�̃S���J�o�[���Ă����̂ŁA�������悤�Ǝv���f�B�[���[�֒������ɂ������B

���i�ԍ�113 462 00 96�A�����ׂ�����12600�~������Ƃ̎��B���������ꂾ���̃S�����i�Ȃ̂ɂ��܂�ɍ����̂ŁA��C���邱�ƂɁB

����Ȋ����B���ڗ����͖����Ȃ�܂����B

����Ȋ����B���ڗ����͖����Ȃ�܂����B

�P�X�D�\�t�g�b�v�̝��������i2012.06�j

�J�V�g�p���Ȃ��E�E�E�Ǝv���Ă��Ă��A�ˑR�J���~�鎖������B

��T�A���Ȃ�̑�J���ӂ�A�͂��߂Ăv�P�P�R�̖h�����\���e�X�g���邱�ƂɂȂ����B

�^�]�ȑ��͂n�j�B

����ȑ����\�t�g�g�b�v�V�䂩��Z���A�s���[����������Z���̋^�����������B

���̕����A�g�����N�A�g�m�J�o�[�A���C�p�[�̕t�������Ȃǂ͐Z�����Ȃ����Ɣr�����X���[�Y�Ő������܂�Ȃ������m�F�ł����B

�\�t�g�g�b�v�̐Z�������͓����葤�܂Ő������ݍ���ł��Ď����ɏ��ʓH�����Ă������āA���̕����͊O���̃t�@�u���b�N�ɐꂪ����w�����̐�����ЂŃp�b�`��������Ă��������������B���ǂ́A���p�ɑς���悤�ɒ������Ƃ������ł������_��͕s���s�������������������B

�h�����̂Ȃ��A���邢�͋ɂ߂ď��Ȃ����l�̐F�Ǝ����̃t�@�u���b�N�����ĕz���āA�ڒ����Ă��鎖�������Ǝv��ꂽ�B

�����ŁA���ׂĂ݂�ƁA�\�t�g�g�b�v�ɂ͝����E�h�������p�̖�܂����鎖��m��A������{�H���Ă݂鎖�ɂ����B

���[�^�E���Ƃ����u�����h�̃n�C�p�[�E�H�[�^�[�v���[�t�Ƃ������i���������B

�Z�����Ă��镔�������ł��ǂ�������������Ȃ�����ǁA�ǂ����Ȃ�Ƃ������őS���Ɏ{�H�����B

�{�H���Ă݂�ƁA�₪�ォ�����t�@�u���b�N���A�F�����䂭�Ȃ艐���o�Ď�Ԃ����悤�Ȋ���������B

�������\�t�g�b�v�̃N���}�Ƃ����̂́A�n�[�h�g�b�v�ɂ͖����F���ۂ�������ˁB

�Q�J���o�߂������A�h���n�j�I

�Q�J���o�߂������A�h���n�j�I

�Q�O�D�n�[�h�g�b�v�����@�i2012.11�j

�@�[�Ԍ�P�J�����炢�ŁA�n�[�h�g�b�v�i�ȉ��g�s�j���O���\�t�g�g�b�v�i�ȉ��r�s�j�̐����ɒ��肵�A���ꂩ�炸���Ƃr�s�ʼn߂����Ă���B���낻��A�g�s���������Ăg�s�̗ǂ������\���Ă݂����ȂƂ����C�������o�Ă����B

�@���b�L�p�[�c�̉���𗎂Ƃ��Ă����ς肷��ƋC�������悢�B�n���h�O���b�v�A�g�s�̃��b�N�n���h���������|���������s�����B

�@

�g�s�̃��b�N�n���h��

�����O

�@

������

�x���c�̃��b�L�͔��Ɍ����悤�ŁA�䏊�N�����U�[���������u���V�Ŗ����ƃs�b�J�s�J�̋P�������߂����B

�ԑ̂Ƃ̃��b�N�����̃R�[���͉E���͊���Ă��邪�A�g�s�E�����ɂ́A�ԑ̂������Ȃ��悤�ɁA�z�c�Ȃǂ��Ђ��ė{������K�v�͂��邪�A�Œ�̋@�\��͖��Ȃ��B

�ԑ̑��̃��b�L�����Ɛڂ��镔���̃S���p�[�c�����Ă��邽�߁A�S���V�[�g���J�b�g���ĕ��i���쐬���������Ă������B

�g�s�̃E�C���h�E�V�[�������E�Ƃ������V�i���i�ƌ��������B���̃N���b�v��������������Ă��鎖���������ɕ����������߁A�ʖڂ��Ƃŕ��i�������Ă݂�ƁA�p�[�c���o���B

�x���c�̃p�[�c�͂��̂悤�ȍׂ������̂ł��ȒP�Ɏ�ɓ���̂ŁA�c�h�x�����e���ƂĂ��y�����B

���Ȃ݂ɁA�E�C���h�E�V�[���͌����Ă����͎̂ЊO�n�d�l�p�[�c�̂悤�ŁA�S���̌��݂������A���Ղɂ���Ă��܂��₷�����̂������B

�������i�͂��Ȃ���݂����邵�����肵�����̂��B�g�s�̏ꍇ�́A�J����킯�ł͂Ȃ��̂łr�s�̏ꍇ���������ɂ͊����͋��߂��Ȃ��̂Ŕ�r�I�e�Ղ��B

�Q�O�P�R�N�Q���Ƀn�[�h�g�b�v�������B�n�[�h�g�b�v���ƁA��͂�N���[�Y�̃\�t�g�g�b�v�Ɣ�ׂĊi�i�Ɏ��E���L���^�]�͂��₷���B

�Q�P�D�\�t�g�g�b�v�̎C��E�j���C�@�i2012.11�j

�@�\�t�g�g�b�v�̏�Ԃɂ��Ĕ��N�ȏオ�o�߂����B�J�͂T�O��͒����邾�낤�B�\����A���C���J���Ɋ|�镔���i���E�T�C�h�A���A�s���[�j������A�����̃L�����o�X���C��Ă��Ĕj�ꂻ���ɂȂ��Ă����B�����ŕ�C���s���h�������S�ɂ��A�J�V���ł����S���Ďg�p�ł���悤�ɂ����B

��C�̂��߂̃i�C�������̃V�[�g�i�_�C�\�[�̑��p�b�h�F�i��G-92 No.9�j��\�����B

��C�̂��߂̃i�C�������̃V�[�g�i�_�C�\�[�̑��p�b�h�F�i��G-92 No.9�j��\�����B

���A�̃X�N���[���������������ɋ��܂�ď��݂₷���B

���A�̃X�N���[���������������ɋ��܂�ď��݂₷���B

�_�C�\�[�̑��p�b�h�F�i��G-92

No.9�͐F���ڗ������A��������Ɛڒ����\���L�����o�X��ی�ł��������B

�_�C�\�[�̑��p�b�h�F�i��G-92

No.9�͐F���ڗ������A��������Ɛڒ����\���L�����o�X��ی�ł��������B

�Q�Q�D���A�X�N���[�����N���[�j���O

�g���Ă݂��̂̓R���B�h�v���N�T�X�h�@�h���L�z�[�e��2000�~�ʂ������B���A�X�N���[���̃N���[�j���O�E�������ł͕]�����������ߎ����Ă݂��������B

�{�s�O�i���j�F���E�ɂ͉e���Ȃ��Y��ȕ����Ǝv������ǁA���������������Ă����B�@�{�s��i�E�j�F���Ȃ��Y��ɂȂ����I�I�@

�@

�@

�@

�@

�����A�����ɂق��肪���Ă��܂��̂ŁA��ɂ��̂��ꂢ�ȏ�Ԃ�ۂ͖̂����E�E�E��������イ�@���Ă���Ə����炯�ɂȂ��Ăǂ�ǂ�܂��Ă���炵���E�E�E�B

�Q�R�D�t�����g�o���p�[�̃I�[�o�[���C�_�[�����O���i�Q�O�P�R�D�P�j

�v�P�P�R�p�S�_���[�t�̓A�����J�d�l�ɂ̓I�[�o�[���C�_�[�Ƃ���o���p�[�̓ˋN������B���̍w�������N���}�́A���A�͊O����Ă������A�t�����g�͑�������Ă����B

������ƊO���Ă݂���ǂ�Ȋ����ɂȂ邩�A�����Ă݂����Ȃ����̂ŁA�o���p�[���̑傫���{���g���ɂ߂ĊO���Ă݂��B

��������ƁA�����̂����ۂɕς��A���炭�I�[�o�[���C�_�[���X�ʼn߂����Ă݂悤�Ǝv���B

���O�����I�[�o�[���C�_�[

�@

�@

�Q�S�D�G�A�_�N�g����̂��ю��E�ēh���A���b�L�p�[�c���i2013.3�j

�c�ڃx���c����̃f�U�C���̓����̈�ɁA�G�A�C���e�[�N�_�N�g������B����͓����ɊO�C�������ʂ߂ł���t���b�v������A�C�ӗ��ʂ̊O�C�̓��������s���̕����݂̂ōs����D�ꃂ�m�ł���B�@�\�I�ɗD��Ă��邾���łȂ��A���b�L�����p�[�c�ʼn��ς���Ă��邽�߂Ƀf�U�C���I�ɂ���߂ėD��Ŕ������B�{�f�B�[�Ƃ̌��Ԃ���킸���ɎK�̂悤�Ȃ��̂������邽�߁A���̓T�r�T�r�Ȃ̂��Ɗo������Ă��镔���̈�ł������B�v�����āA�������Ă݂�ƎK�͂��������킸���ȕ\�ʂ��сA�������b�L�p�[�c�����̂��炢�K�����ŁA�����̍\�����͔̂��ɏ�Ԃ��ǂ������B�����̂��ю��E�ēh���A���b�L�p�[�c�����s���g�݂���ƁA�����ƍׂ����������܂��ăL���b�g���܂����B

�Q�T�D���T�C�h�E�C���h�D�̃K�^���C���Ē���A���[���K�C�h�p�[�c�S�����@�i2013.12�j

�@�Q�O�P�Q�N�W���ɏ���ȑ��̃T�C�h�E�C���h�D�̃K�^�K�^�����C�ɂȂ��āA���[���̃K�C�h�p�[�c��ڒ��������Ă���A�قƂ�ǃK�^�K�^���͖����Ȃ��Ă����B�������A�^�]�ȑ��̃J�^�J�^���S�������Ȃ��̂ɔ�ׂ�ƁA�h�A�̉����ʒu�ɂ���Ă̓K�^�K�^�����o��|�C���g�����鎖���킩�����B�h�A���J������Ԃōď㏸�����A��ŃE�C���h�E���������Ă݂�ƁA�^�]�ȑ����Q�~���ʂ����V�т������̂ɑ��A����ȑ��͂V�~���ʂ̗V�т��������B�P�X�V�O�N��̃g���^�N���E���n�[�h�g�b�v�̃E�C���h�E�̗V�т͓������Ŋm�F�������A�قڗV�т̓[���������B�x���c���A�g���^�ɗ��v�����Ă���Ƃ͋�����Ȃ��B�����ŁA���̃P�[�X�ɂ��āA���ׂĂ݂�ƁAW113�̃T�C�h�E�B���h�E�́A�S�̃��[���K�C�h�Ń��[���ɕێ�����Ă��鎖�����������B�O�̃h�A��ƁA�K���X���[�A���̃K���X���[�Q�����ɁA�����p�[�c��Jaw�ƌĂ������K�C�h�p�[�c�ɑg�ݍ��܂�A�K���X����������Œ肷��v�ł���B�����̖��Ղ��A�J�^�J�^�̌����ɂȂ邱�Ƃ̈�Ԃ̌����Ƃ̂��Ƃ������B

�@�����ŁA�p�[�c�ׂĂ��炤�ƁA�f�B�[���[�œ���\�������B�p�[�c�̐}�ł́A�O��Jaw���C�������ɂ́A�F�߂Ȃ��������b�V���[�`��̕��i���ڂ��Ă����B���̕��i�ɂ��ẮA�f�B�[���[�ł���������������l�����炸�ڍוs���ŁA�l�b�g�ł��Ȃ�T���Ă������ꂸ�A��łT�O�O�~�ʂ��A���E���ƍ��v�łW�K�v�ɂȂ邽�߁A�����͗v��Ȃ���Ȃ����Ƃ��v�������A�O�̂��߂ɒ��������B�v���X�`�b�N���̃��[���K�C�h�p�[�c�́A���E�őΏ̐v�̕ʕi�ԂŁA�������A�O�̃h�A��ƁA�K���X���[�A���̃K���X���[�ł̌`����S�ĈقȂ�ʕi�Ԃł������B�]���āA���E�P�䕪�ŁA���ɂU��ނ����[���K�C�h�p�[�c�����݂����B

�@���i�̓h�C�c������ƂȂ�A�f�B�[���ɒ������ċ͂��Q�T�Ԃœ͂����B���̃��b�V���[�̐��̂́A�S����̓���ȃu�b�V���ƌ����������K�Ȃ��̂ŁA�v���X�`�b�N���̃��[���K�C�h�p�[�c�Ƌ�������Jaw�̊Ԃɂ��܂���ɏՑ��u�������B���������ی��Ȃ����i��v������x���c�̐v�̂������ɂ͋��������B

�@��Ƃ́A�����Q���Ԓ��x�łł���B�E�C���h�E�̃K�^���́A���S�ɂȂ��Ȃ����B�܂��A����ȑ�����Ƃ��Ă݂��̂ŁA���܂łقƂ�ǃK�^���������ƍl���Ă����^�]�ȑ����A�V�т��܂��܂����鎖�����������B����ŁA�����́A�^�]�ȑ��͕s�s������������ƍl���Ă������A���̍ہA�O��I�ɂ�鎖�Ƃ����B�^�]�ȑ��̓��A����Jaw���قƂ�NJO�ꂩ�����Ă����̂ŁA����Ă����Ă悩�����B

�K�v���i���X�g

|

M 113 725 09 34 |

�X���C�h�E���h�E�@�O��,L |

1 |

1197 |

|

M 113 725 10 34 |

�X���C�h�E���h�E�@�O��,R |

1 |

1165 |

|

M 113 725 00 99 |

�����O,�h�A�@�O�㉺,RL |

8 |

3696 |

|

M 113 725 05 34 |

�X���C�h�E���h�E�@�O��,L |

1 |

745 |

|

M 113 725 06 34 |

�X���C�h�E���h�E�@�O��,R |

1 |

745 |

|

M 113 725 07 34 |

�X���C�h�E���h�E�@��,L |

2 |

3150 |

|

M 113 725 08 34 |

�X���C�h�E���h�E�@��,R |

2 |

3150 |

|

�@ |

���v�i�ō��j |

�@ |

13848 |

�@

�v���X�`�b�N���̃��[���K�C�h�p�[�c�B���i���̂̓X���C�h�E�C���h�D�B�Â����̂����A�V�i���O���[�B���Ղ͂قƂ�ǂ��Ă��炸�ė��p�\�Ȓ��x�������B

���b�V���[�`��ŕ��i�}�ɂ̂��Ă��āA���i���̂̓����O�B�S����̓���ȃu�b�V���Ō��݂͂P�~���ʁB

�@

�@

����ȑ��@�O����̃X���C�h���i

����ȑ��@�O�����̃X���C�h���i�A�E�͐V�i�X���C�h�ƃ����O��Jaw�ɑg�ݍ���ԁB

�����O��������A���[���͎ʐ^������Jaw�ɐڐG���鎖��������B

����ȑ��@�㑤���̃X���C�h���i�B�����͈��Jaw�ɂQ�̃X���C�h������B

�^�]�ȑ��̑O����Jaw�̓S���V�[�g�ŋ��݂��܂�Ă����B

������Jaw�̑������@�́A�K�Ȍ��݂̕z��ڒ��܂ŃK���X�ɂ͂�A���̏ォ��Jaw��ڒ��܂œ\�荇�킹��B

�^�]�ȑ��@�㉺��Jaw�̕�C�O�ƕ�C��B

�@�������|�◧�Ă��̔������Ȃǂɂ͎��Ԃ͂�����ł��������Ă��܂��A�N�I���e�B�[��Njy����Ƒ����̎��Ԃ�v�����Ƃ������B

����ȑ��̃h�A�����B�����珇�ɁA�O���̃X���C�h���[���A�������̏�ԁA�㑤�̃X���C�h���[���B�Â��Œ������O���[�X��|�����A�����u�f���O���[�X��h�z�����B

�@���Ă��̒����́A��ƑO�̏�Ԃɖ��������Ă���A��������ƕ���O�Ɋe���̌Œ�ʒu���}�[�L���O���Ă����A�s�v�ł���B�����A�\�Ȍ���A�J�R�肵�ɂ����ʒu��T�����Ƃ���Ƒ�ςȒ����ƂȂ����B�ő���ɉJ�R�肵�ɂ����ʒu�ɃZ�b�g����ƁA�h�A��߂�Ƃ��ɂ��Ȃ�E�G�U�[�X�g���b�v�Ɋ�����悤�ɂȂ�A�܂�ɂ����Ȃ�B�܂��D�悳����ƁA�������キ�Ȃ�R�����₷���Ȃ�B���̗�������������|�C���g��������̂͑����ɑ�ς������B

�@�@�K���X���̂̌Œ�ʒu�i�O������j�B

�@�A�K���X�̏���X�g�b�p�[�ʒu�B����͑O�������K���X�̑O������̌X��������ړI�ƃE�G�U�[�X�g���b�v�ւ̊��ʂ�����B

�@�B�E�C���h�E���M�����[�^�[�̏���X�g�b�p�[�ʒu�B����͇A�Ƃ͕ʂɑ��݂��A�����炭�A���O��Ă��܂��Ă��A�E�C���h�E����яo���Ȃ��ׂ̓�d���S�قł���B

�@�C�X���C�h���[���̌X�������B�i�O����j

�@������Ƃ́A�C�ȊO�̑S�Ă̂P�~���P�ʂ̕����I�Ȕ������ōs���B�C�́A��قǁA���������Ȃ���ΐG��Ȃ������ǂ��悤�Ɏv���A�G��Ȃ������B����ȑ��́A���t�����g���ɂ���Ă����ׂɇA�ƇB�̒��������ł͏�肭�������A�@��������v�����B�^�]�ȑ��́A�A�ƇB�̔����������ŏ�肭�������B�������A�s�b�^����肭�����|�C���g�������āA�I��������̂悤�Ɏv�������A��������E�C���h�E����߂�ƁA�h�A�̃L�[�|�b�`�������͂��d���Ȃ��Ă��܂����B�����炭�A�E�C���h�E������܂łɔ�ׁA�V�т������Ȃ�s�b�^���Œ肳���悤�ɂȂ������߁A�h�A���̂ɉ��͂����������̂Ǝv����B�h�A�q���W�̗��Ă���������������邽�߂ɕK�v�Ȃ̂�������Ȃ��B

�@��䕪�̂����̍�Ƃɗv����p�[�c�̉��i�͂P�S�O�O�O�~���x�ł������B���b�V���[�`��̃u�b�V���́A�Â����̂͂P���N���}�ɂ͂��Ă��Ȃ��������A�v���X�`�b�N���̃��[���K�C�h�p�[�c�͈��������j���͂Ȃ��A�͂��ɂ��茸���Ă͂�����̂̑S�đ����Ă����B�]���āA���̂R�O�N�̊Ԃɂ͍�Ƃ��ꂽ�L�^���������Ƃ���A���̃p�[�c�̑ϋv���͂��Ȃ�ƍ����Ǝv��ꂽ�B������������A�������Ȃ��Ă��ǂ�������������Ȃ��قǂł���B�K�^���̌����́A���b�V���[�`��̃u�b�V�����R�O�N�ȏ�O�ɁA���̕��ʂ���Ƃ����ۂɐv�ǂ���ɑ}�����Ȃ��������ƁAJa�����̂������ɂȂ��Ă������Ƃ���Ȍ����ł������B���b�V���[�`��̃u�b�V���́A���ɑO���Jaw�ɂƂ��Ă͔��ɏd�v�ŁA���ꂪ�����ƁA�K���X�̓v���X�`�b�N���̃��[���K�C�h�p�[�c���͂��ɖ��Ղ��Ă��������ŗe�Ղ�Jaw���̂Ɋ����Ă��܂��B�v���X�`�b�N���̃��[���K�C�h�p�[�c��Jaw�̃Z���^�[�Ɉʒu������ׂɃ��b�V���[�`��̃u�b�V���͏d�v�ł������B

�@�d�グ�Ƃ��āA�ߋ��̐����ŁA�l�X�Ȑڒ��܂ʼn����ꂽ�h�A�����p�l�����A�X�N���[�p�[�ŌÂ��ڒ��܂����C�悭���������B�I���W�i���̎ԑ̐F�̓_�[�N�u���[�ł��邪�A�z���C�g�ɑS�h�����ꂽ�ۂɁA�h�A�����܂ł͓h������Ă��Ȃ������B�z���C�g�Ŗh�K�h�����Y��ɓh�����Ă������B�u�`���ȊO�̕��@�ɂ��ڒ��܂�e�[�v�Ŗh���V�[�g���Œ肷����@���ƁA����炪���Ă��܂��Ə�������ۂɃX�N���[�p�[�Ŕ������Ȃ��Ǝ�ꂸ�ɓh�������߂Ă��܂������v���m�炳�ꂽ�B�u�`���͌����Ă���悤�ł��邪�A���̑ϋv����h�����\�A�����Ďԑ̂��������ɏ����ł���Ƃ����_�ł́A���̕��@���D��Ă���悤�Ɏv���B����́A���Y�̃X�����{���h�А��̎����ԃh�A�p�̃u�`���e�[�v���g�p���A�V�����h���V�[�g�������B

���X�̏�ԁB�h���r�j�[�����Ƃ߂�F�X�Ȑڒ��܂�e�[�v�ŁA�����B�\�ʂ��U���U���ŕs���̂��߁A�h���r�j�[���̐ڒ��̐M���������B

�I�[���A���~���̂��߂��K�͈�ؔF�߂��Ȃ��B�A���~�̌��݂͂��Ȃ�����T�~���ʂ���B

�ڒ��܂Ȃǂ��X�N���[�p�[��b�J�[���߉t�ŏ������A���̖h�K�����h�����͂��h��B

�u�`���e�[�v�ŁA�V����������h���V�[�g��t���Ċ����B�����������Ό����Ȃ���������ǂ��A�C�����������B�h��������Ńo�b�`���I

W113�̃T�C�h�E�C���h�E�ƃh�A�̌��t���C��(����j

�Q�U�D���A�o���p�[�V���@�i2013.11�j

�@�w������������A���ɉ^�]�ȑ��i���j�̃o���p�[�̏㑤�̓��b�L�������ꂷ���Ă��茸��������Ă����B�����������Ƃ����Ǝv���Ă������AW113�̃��A�o���p�[�͏����i���ƍ��E�łR�O���~����炵���A�ƂĂ��肪�o����̂ł͂Ȃ������B�C�O����ЊO�i�̐��i�iURO�@PARTS��)���A���������Ă���̂������āA���������Ă��܂����B�͂������i�̓��b�N�X�̓o�b�`���I�ł��������A��͂�������̂ɂ͗��R������Ƃ������ŁA�o���p�[�X�e�[���Œ肷�镔���̈ʒu�����������B�܂Ƃ��Ɏ��t���鎖���o���Ȃ����i�������B����ł��Ȃ�Ƃ��A���܂������܂����A�X�e�[�����܂����莎�s���낵�ĂȂ�Ƃ��A���t���Ă݂���A�܂��܂��ł͂���B�@���݂������̃��m�Ɣ�ׂ�ƂR�����炢�͔������A�͂��Ɍ���������������������̑������i�ł������B�ЊO�i�́A��͂�悭�Ȃ��̂��Ɗ��������A���i�͍��E�łR�U�O�O�O�~�Ƃ��Ȃ�����A���b�N�X�͂����肾�����̂ŁA�܂��ǂ��Ƃ����B

�����B�V�i�͋P�����S���Ⴄ�B

�E���B�����ɔ�ׂ�ΐ������ꂢ�Ɏv���Ă������A��͂�V�i�Ƃ̍��͖��炩�B

�S�̓I�ȃ��b�N�X�͂�����ł����E�E�E

��������

���ꂭ�炢�Œ��B���ɂ��Ȃ��ƁA���̂������K�オ��ɂȂ���肩�A���������ł��傫���X���B

�Q�V�D�h�A�E�F�U�[�X�g���b�v�����i2013.12�j

�@���̎ԗ��̕��i�����L�^�ɂ��ƁA�O��h�A�̃E�F�U�[�X�g���b�v�����������̂�1985�N�ł���B28�N�̎����o�ĉ^�]�Ȃ̃E�F�U�[�X�g���b�v�͂Ђъ��ꂪ�����A�h�A�̃q���W�t�߂ł͎C����2�Z���`�ʂ��������Ă����Ԃł���B����ȑ��͂Ђъ���͂��邪�A�C���͖��������B�E�F�U�[�X�g���b�v�̓h�A�ɂ͑O���͋����X�e�[�ŋ��ݍ��ލ\���ŁA���ƌ㑤�͐ڒ��܂Őڒ��Œ肳��Ă���B�ڒ��Œ�Ƃ�����ƍH�����l����ƍ����ł͂��邪�A�E�F�U�[�X�g���b�v�͏����i���ԈႢ�������ƍl�����B

�@�����i�̃f�B�[���[���ׂ̒艿�͌��݉E31,080�~�A��35,805�~�ł������B��������67,000�~���x�ɂȂ�B�����i����X�Ńh�C�c������Ă��炤�ƁA������4���~�œ���\�������B�ЊO�i���ƁA������2���~�œ���\���B���Ȃ݂ɁA�Q�W�N�O�������̃E�F�U�[�X�g���b�v�̉��i�͍��E��26,500�~�ƂȂ��Ă���B�ڒ��܂́A�R�l�А��X�[�p�[�E�F�U�[�X�g���b�v�ڒ��܁i1200�~�j��p�ӂ����B

�@�E�F�U�[�X�g���b�v�����O���̂͊ȒP�ł��邪�A�ڒ��܂Ɣ�����Đڒ�����Ďc�����E�F�U�[�X�g���b�v�S��������Ƃ���ς������B�������A���̎�Ԃ̂������Ƃ��蔲�����āA�����ȐV���������E�F�U�[�X�g���b�v��ڒ�����C�ɂ͂Ȃꂸ�A�R�c�R�c���}�C�i�X�h���C�o�[�Ŕ��������B

���ʐ^�̓h�A�̏ォ��q���W�������݂Ă���B�X�e�[���l�W���߂���Ă���B�E�ʐ^�̓q���W�����������猩�Ă���B�������l�W���߂���Ă���B�ʐ^�͗����Ƃ�������B

�X�e�[�͔��ɑS�h�����ꂽ�ۂɁA�}�X�L���O����Ă��炸�A�����h�������Ă��܂��ĉ��������B�Y��ɓh�����͂����ƁA�K�тЂƂȂ��������p�[�c����݂��������B

�@

�Œ�̂��߂Ɏg�p����Б���8�̃��E���h�l�W���\�ʂ��т┒���h���ʼn���Ă��Ă��̂ŁA��������B

�@�ڒ��܂͏����Œ莞�Ԃ̑����R�l�А��X�[�p�[�E�F�U�[�X�g���b�v�ڒ��܂�p�ӂ��Ă������̂��ǂ������A�O���̃X�e�[�ł̌Œ��ƌ�A������ڒ��܂ŌŒ肵�A�Ō�Ɍ㑤��ڒ��܂ŌŒ肵���B

�@�͂ݏo�����ڒ��܂�A�������̉���Ƃ̍ۂɔ����ꂽ�h�������ʼn����Ȃ��Ă����̂ŁA�E�F�U�[�X�g���b�v���}�X�L���O���d�グ�̂͂��h��h�����s���Ċ����Ƃ����B

�h���O�����F���F��������̂��ڒ��܁A�h���㉺���A�h���㍶�h�A�A�h����E�h�A�B

������́A���h�A�̕߂�ۂɗ͂��K�v�ɂȂ����B���s�e�X�g�ł́A�Չ����ʂ��m�F�ł����B

�h�A������ɂ��J����ۂ̈��������肪�����Ă��܂����̂ŁA�h�A�q���W�����̏�����A�A���J�[�����̏C�����s�����B

�Q�W�D�^�]�ȃT�C�h�E�C���h�D�̃K�^���Ē����ɒ���@�i2014.10�j

�@2013�N�N���Ɋ��s�����T�C�h�E�C���h�E�̃K�^�����C��A���J���o�߂��Ă���^�]�ȑ��̃T�C�h�E�C���h�E���J���Ă��鎞�ɃK�^�K�^�ى����o���悤�ɂȂ��Ă����B

�@�Â��Ԃ�����d���Ȃ��ƕ��u����͎̂��̎�ł͖����B����ŁA�O��̉��C���ɁA�X���C�h�s�[�X�Ƃ����p�[�c�̒��߂��݂̒������Â��Ȃ��Ă������Ƃ������ƍl���A�h�A����������ׂĂ͂����Ē��킷�鎖�ɂ����B�K���X�̊J���d���Ȃ�߂��Ȃ��悤�Ɋɂ߂ɂ��Ă����X���C�h�s�[�X�̒��߂��݂��A����������Ԃ��甼��]�ɂ��l�W���ɂ߂���x�ɒ��������B��͂�A�����K���X�̏��~�ɒ�R�������Ȃ����̂ŃN���̃O���[�X�X�v���[���������背�[���ɓh�z�����Ƃ���A���̖��͉������ꂽ�B

�@���ʂ́A�\���ɖ����̂�����ԂɎ����Ă������Ƃ��ł����B

�@�n�[�h�g�b�v�̃T�C�h�E�C���h�E�͂ǂ̈ʒu�Ɏ~�߂Ă��A���s���ɃK�^�K�^�ى����o�鎖�͖����Ȃ����B

�@�K�^���̈ى��������Ȃ�ƁA�N���}�͂ƂĂ��㎿�Ɋ�������B�����������������K�^�K�^��������悤�ɂȂ�ƁA�����x���������Ă��܂��B

�@���������̃����Z�f�X�x���c�ł���̂ŁA���̐Ïl���\�ɂ��Ă��ł��邾���v���̐��\���ł���悤�Ƀ����e�i���X���鎖�͂ƂĂ���Ȏ��ł���B

�Q�X�D�V�[�g�x���g�̌Œ蕔������̈ى������@�i2014.10�j

�@�^�]�Ȍ������L�V�L�V�Ƃ����������ى����C�ɂȂ�悤�ɂȂ����B�����ׂĂ݂�ƁA�V�[�g�x���g���~�߂Ă����������������m���������Ă��邽�߂̉��������B�ȑO�Ƀr�j�[���e�[�v�ł���Ă��݂����A�r�j�[���e�[�v���ɂ�Ŕ�����Ă��Ă��܂��ƁA�Ĕ�����悤�ɂȂ������Ă����B����́A���̊ԂɎ������̃z�[�X�i�R�[�h�𑩂˂�̂Ɏg�p���郂�m�B�_�C�\�[�œ���j�����݂��ނ��ƂŁA���̖��͉������ꂽ�B

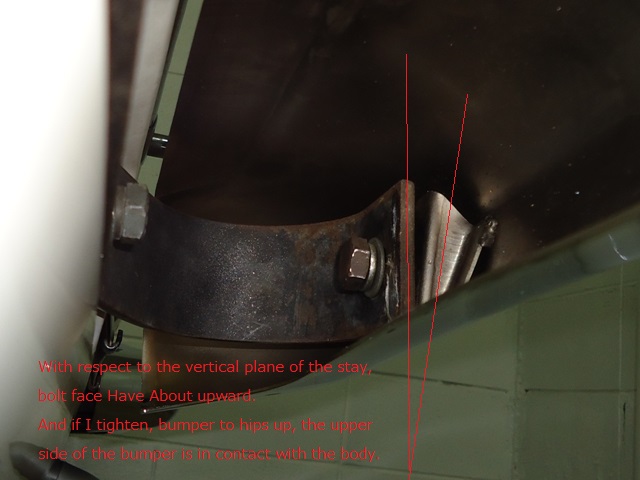

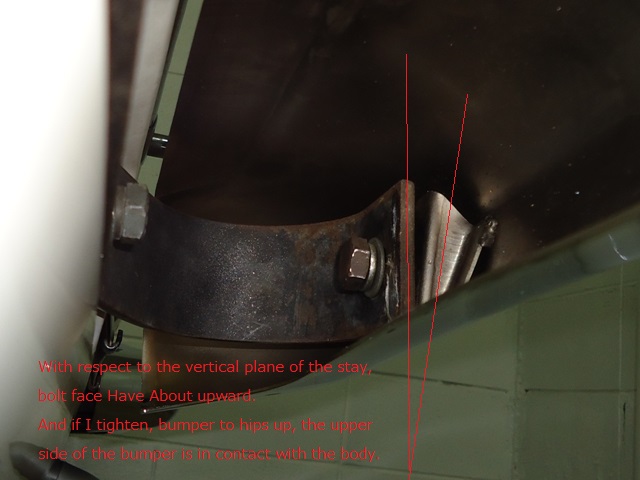

30�D���A�o���p�[�K�~�ߎ{�H�ƃK�^����C�@�i2015.1�j

�@�ЊO�i�t�q�n�@�o�`�q�s�r�����A���b�L�o���p�[��������1�N�o�߂����B�\�ʂ͔�������Ԃ�ۂ��Ă��邪�A�������K�n�߂Ă��鎖�ɋC�������B

�@�܂��A�����̃{���g���ƁA�l�W�R�̋K�i�������ɈႤ�悤�ł������艜�܂Ń{���g�����肫�炸�Œ�ł��Ă��Ȃ��������������ƁA���i�i�b�g���j�̊p�x����������ł��������߁A�o���p�[���䂷��Ə����K�^�����������̂��������邽�߂̕�C���s�����ɂ����B

�@�܂��́A�i�b�g�����C���`�T�C�Y���������ɁA�����̃~���T�C�Y�H�̃{���g���ɓ���Ă��܂��Ă����ׂɁA�i�b�g���̎R������C���`�T�C�Y�̃{���g������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă����B

�����ŁA�t�r�C���`�T�C�Y�̃X�e�����X���{���g�Ƃ���ɓK������3/8�v�@16�Ƃ����T�C�Y�̃n���h�^�b�v���z�[���Z���^�[�ōw���B���̃{���g�T�C�Y�ɍ����X�e�����X���X�v�����O���b�V���[�ƃX�e�����X�����b�V���[���w�������B

�@�n���h�^�b�v�Ńo���p�[���̃i�b�g�����C�������B����ɂ��A���܂ł����܂œ���Ȃ������{���g������悤�ɂȂ����B�ЊO�i�t�q�n�@�o�`�q�s�r�����A���b�L�o���p�[���w������ۂɂ́A�����̃{���g�͎g���Ȃ����߁A�t�r�C���`�T�C�Y�E�C�b�g3/8�v�@16�̃{���g��p�ӂ��Ă����K�v������̂Œ��ӂ����ق����悢�B

�@�������܂�₷�������ʂɎK���o�Ă����̂ŁA�����[�^�[��T���h�y�[�p�[�ŎK�����s�����B�K�͍K���[���܂ŐZ�����Ă��Ȃ������B

�@�퉷�����߂����h���q�n�uAL�V���o�[���x�h�肵���B

���̂悤�Ƀo���p�[�̃{���g���̗n�ڈʒu�����������̂ŁA���̂܂܃{���g����߂����Ă����ƁA�o���p�[���K�オ��ɌŒ肳��Ă��܂��B�Ђƌ��ł����Εs�Ǖi�Ȃ̂ł���B

���̂��߁A����́A���̃X�y�[�X�߂�ׂ����`��̃S���p�[�c�����삵���B�d�߂̃S�������A���̂悤�Ƀo���p�[���ɐڒ������B

�����̕�C���H�ɂ��o���p�[�̓K�^�������A������Œ�ł����B

�@

�@

�ЊO�i�̕��i�͐��x�s�ǂ̎������X����B�����̃t�����g�o���p�[�̗����͎͂K�тĂ��Ȃ������l����ƁA���̎ЊO�i�o���p�[�̗����͖h�K�������s�ǂ��Ǝv����B

���̕��i�̂悤�Ɍl�A���ōw�������ꍇ�Ȃǂ͕ԕi���悤�ɂ��A�������������ł��̂Ă邱�ƂɂȂ�̂œ���B�K�Ȃ͑�����ɂȂ�Ȃ��ƕ�����Ȃ����E�E�E�B

����͂Ȃ�Ƃ��g����悤�ɂł�������ǂ��A�Ȃ�ׂ��ЊO�i�͔��������������Ƃ������P�ɂ����߂ĂȂ����B

.jpg)

.jpg) �@

�@ �@

�@.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) �@

�@.jpg)

.jpg) �}�X�L���O���āA�o���p�[���牺�̕�����

�}�X�L���O���āA�o���p�[���牺�̕�����.jpg) �@

�@.jpg) �@

�@.jpg)

.jpg) �@

�@.jpg)

.jpg) �퉷�������b�L�h�����[�o���V���o�[��h�z

�퉷�������b�L�h�����[�o���V���o�[��h�z.jpg)

.jpg)

.jpg)

�K�ю��{�H�O

�K�ю��{�H�O �K�ю���A���b�L���O������i����j

�K�ю���A���b�L���O������i����j