�`�e�t�d�k���d�w�g�`�t�r�s�`

�e�t�d�k�@�`�m�c �d�w�g�`�t�r�s�@�r�x�r�s�d�l�r�F�R���A�r�C���u

�f�ڍ���

�T�D�R���W

�P.�R������

2.�R�[���h�X�^�[�g�o���u����

3.�R���|���v����̔R���R��

4.�R���^���N�L���b�v�̃p�b�L������

5.�R���c�ʌv�s�ǁA���R����

6.�R���|���v�E�z�[�X�E�����[�����i2017.5-7�j

7.�R���C���W�F�N�^�[�������i2017.6�j

8.�t���[���f�X�r�C���i2017.7�j

9.�G�A�t���[���[�^�[��R�䒲���i2017/8�j

10.�t�F�[���f�X�r�Č����ƃR�[���h�X�^�[�g�o���u�̃��C�������i2017/11�j

11.�R���^���N���͒����n���̏C���i2018/8�j

12.�R���^���N�A�x���g�V�X�e�������i2018/11�j

13.�G���W�����[�����̔R���z�[�X�����i2018/12�j

14.�R���^���N����R���|���v�Ԃ̔R���z�[�X�����i2019/1�j

�U�D�r�C�njn�i�z�C�n���܂ށj

1.�ՔM�̂����ɂ��ى�

2.�}�t���[�r�C�R��C���i2014.1�j

3.�}�t���[�r�C�R��C���i2019.8�j

4.�}�t���[�ՔM�n�ڏC���i2020/6�j

5.�}�t���[�n���K�[�����i2020/12�j

�T�D�R���W

�@�R���W�͍K��2003�N1�����s�����T�X�O�O�OKm�ł͔������Ă��܂���B�������Ȃ���A�댯�ȃ|�C���g�͑�������ƎG���Ȃǂł͋L�ڂ�����܂����̂ł��̕ӂ̏��������Ă����܂��B

�܂��A�R���|���v�Ƃ����������₷���Ƃ������Ƃł��B����̓t�H���N�X���[�Q���ł��������Ƃ������Ă��镔���ō��Y�Ԃł͂܂����Ȃ��Ǝv���Ă��������ł��̂ŁA�h�C�c�Ԃ����܂����i�̂ł��s�ǂƂ��킴��Ȃ��Ƃ���̂ЂƂł��B7���L��������ʼn���Ƃ����Ă��܂��B�������A�ˑR���邱�Ƃ������A���i�͔��ɍ����ł��B�����̏ꍇ�Ō̏�̗\��������Ƃ����ӌ�������܂����A�\���ƌ����Ă����|���v����W�[�Ɖ������n�߂�Ƃ���Ƃ������x�ŁA����O�ɗ\�h�I�Ɍ�������Ƃ����A�h�o�C�X�͌o�ϓI�ɂ��Ȃ薳��������̂ł��B���悻�̕��i�̒l�i�ł����|���v�͓����A���ꂼ�ꂪ3�`�T���~���܂��B�H���͂��܂肩����Ȃ��悤�ł��B���Ȃ��ƂɃ|���v��ς���ꍇ��2�����ɂ����ق��������Ƃ����̂�����ł��B1�����ς��Ă�������ɕ��ׂ�������߂����ɉ��Ă��܂��ƌ����Ă��܂��B

�@�܂�A10���~�ȏォ�����Ă��܂��̏�|�C���g�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�R���W�̓K�\���������ނ̂Ŏ��i�h�f�l�j�͑f�l�ɂ͍�Ƃ��邱�Ƃ����߂܂���B����̂������ł��\�h�ł�����@�͔R���t�B���^�[�Ƃ������i��5���L�����Ƃ��炢�Ɍ������邱�Ƃ��炢�ł��B����ɂ���āA�R�����ڂ��܂肷�邱�Ƃɂ�闬�ʒ�R�̑����Ń|���v�ɂ����镉�ׂ������A�|���v�̎����������邩������Ȃ��Ƃ����̂��y���ł��܂��B�H���͎Ԍ��Ƃ�������ɂ��قƂ�ǎ���Ă��Ȃ��悤�ł��B�P�̂ŗ���ł�4000�~���x�ł��B

|

�R���t�B���^�[ |

0024771301 |

2002.6 |

6960 |

1.�R������i2007.01�j

�@���������Ȃ��Ă���20�x�������O�C���ƂȂ�܂����B���̂P�X�O�ł����A�G���W���n���̃N�����L���O������܂łł����1�b���x�ł������A2-3�b���x�K�v�ɂȂ��Ă��܂��B3��ɂP��ʂ͍��܂łǂ���1�b���炢�Ŏn�����鎖������܂��B�n���Ɏ��s���鎖������܂����B�o�b�e���[���S�N�O�̂��̂������̂łƂ肠�����������Ă݂܂������A�d���͏\���o�Ă��āA�X�^�[�^�[�������悭����Ă��銴���Ȃ̂ł����A��͂�n���ɉ��P�������܂���B��������n�����Ă��܂��A�����⍂��]�ł̑��p���Ȃǂ̑��̏Ǐ�͂���܂���B���q���ǂ��������̓L�����L���h�[�����Ċ����łP�b���炢�Ō���̓L�����L�����L�����L�����L�����L�h�[���Ƃ��������ł��B

�@�G���W���̎n�����̃N�����L���O���ʏ�̔{�͂�����B

�A�n�����ɂP�b���炢�A�C�h�����O���ӂ���Ă���B

�B�P�T���ȓ��ł̍Ďn�����ɂ͑S������Ɏn������B

�C�P���ԃG���W����~��ɍĎn������Ƃ��ɂ͕K���N�����L���O���ʏ�̔{�͕K�v�ɂȂ�B

�D�G���W����������A������A�C�h�����O�ɂُ͈�͊����Ȃ��B

�R���A�L�������[�^�[�̂��܂肪�s���S�ɂȂ肿�т肿�т�t���������Ă��܂��ĔR�����ۂĂȂ��̂ł͂Ȃ����ƁB�l���āA�R���𑪒肵�Ă݂܂����B�R���v�͂��������b�ɂȂ��Ă���}�C�X�^�[S���ɂ��肵�čs���܂����B�i���ӂł��j

�R���Ԏn�����Ă��Ȃ���ԂŁA�R���v�� IGN�@ON �i�N�����L���O�͂��Ȃ���ԁj�ł̔R����2.4Kg�ł����B �N�����L���O�n���ɂĔR����10.5�`11.0Kg�ɏ㏸���A�A�C�h�����O������������ �ɂ�10.0Kg�ň��肵�܂����B �{���͂��@�����ǂ��悤�ŁA�R���Ԃ�ɂ�������炸�ꔭ�n�����܂����B ��]�����グ�Ă��A�킸���ɕω�����݂̂ł����ނ�10.0Kg�ň���ł����B �G���W����~���3.5Kg�ł����B�P�O�����炢�ł�������3.0Kg�܂Œቺ���܂����B �ēx�AIGN�@ON �i�N�����L���O�͂��Ȃ���ԁj�ł̔R����3.5Kg�ł����B �ȏ�̂��Ƃ���AIGN�@ON�łR����������ł�2.4Kg�A�����ɍĎn��������Ƃ��� 3.5Kg���x�o�Ă���悤�ł��B

����́A�ӊO�Ȃ��ƂɂقƂ�ǐ��킾�Ƃ������Ƃł����B�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�R�[���h�X�^�[�g�o���u���C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ������̂ŁA�Ƃ肠�����d�C�����Ă��邩�ǂ�����f�Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�R�l�N�^�[���O���A�e�X�^�[�����ăG���W���X�^�[�g���܂����B�{���ł���R�[���h�X�^�[�g�o���u�̔z�����O��Ă����Ԃł����炢���̗l�ɃN�����L���O���������͂��ł������������Ȃ����ł������Ă��܂��܂����B�d���̓N�����L���O���݂̂P�QV�łĂ��܂����B�{���̋C���͂Q�Q�x�ł��̂ŁA�R�[���h�X�^�[�g�o���u���@�\�����Ƃ��������Ă��܂����悤�ł��B�d���͂��Ă����̂ŃR���s���[�^�[�͑��v���Ǝv���܂����B

�@���nj����͕s���ł��B�����A�v���I�Ȍ̏�ɋN��������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��������̂ŁA���X�N�����L���O�����������Ɗ����A���܂�_�o���ɍl���鎖���Ȃ��悤�ł��B

�ڑ��̓t�F�[���v���b�V���[���M�����[�^�[�ƃt�F�[���f�X�r�̔z�ǂ��O���R���v�Ƀo�C�p�X�����܂��B

�R���Ԏn�����Ă��Ȃ���ԂŁA�R���v���� IGN�@ON �i�N�����L���O�͂��Ȃ���ԁj�ł̔R����2.4Kg�ł���

�N�����L���O�n���ɂĔR����10.5�`11.0Kg�ɏ㏸���A�A�C�h�����O������������ �ɂ�10.0Kg�ň��肵�܂����B

�G���W����~���3.5Kg�ł����B�P�O�����炢�ł�������3.0Kg�܂Œቺ���܂����B �ēx�AIGN�@ON �i�N�����L���O�͂��Ȃ���ԁj�ł̔R����3.5Kg�ł����B

2.�R�[���h�X�^�[�g�o���u�����i2007.03�j

����Ǝn�����̕s�ǂ��Ђǂ��Ȃ��Ă����悤�Ɋ����Ă��܂����B

���

�@�G���W����~��P�O���`�P�T���Ԃ̎n���ŃN�����L���O�����Ȃ�K�v�ɂȂ�B��x���n�߂������ł���]���オ�炸�ɂ����ɃG���X�g���邱�Ƃ�����R�炢�n�����J��Ԃ��Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B

�A�n�����Ă��܂��ΑS���ُ�͊����Ȃ��B���s���̃A�C�h�����O�s����G���X�g�͂Ȃ��B

�B�Ȃ����A���j���̖邩�猎�j�̒��܂ŎԂ��g�킸�ɁA���j�Ɏn������Ƃ��͑S�����Ȃ��ꔭ�Ŏn������B����͗�O�Ȃ��K���B

�����ŐF�X����Ă݂��Ƃ���i�܂Ƃ߁j

�C�o�b�e���[�V�i�����@���N1��

�D�G�A�t���Z���T�[�v���[�g�̃N���[�j���O

�E�R������F�t�F�[���v���b�V���[���M�����[�^�[�ƃt�F�[���f�X�r�ԂɔR���v�����đ���B

�R���Ԏn�����Ă��Ȃ���ԂŁAIGN-ON�i�N�����L���O�͂��Ȃ���ԁj�ł̔R����2.4Kg/cm2�B�N�����L���O�n���ɂĔR����10.5�`11.0Kg�ɏ㏸���A�A�C�h�����O������������ �ɂ�10.0Kg�ň���B�G���W����~���3.5Kg�B�P�O�����炢�ł�������3.0Kg�܂Œቺ�B �ēx�AIGN-ON�i�N�����L���O�͂��Ȃ���ԁj�ł̔R����3.5Kg�B�i�P���Ɍv�������ʂł��B�j

�F�R�[���h�X�^�[�g�o���u�ւ̃N�����L���O���̒ʓd��OK�B�R�[���h�X�^�[�g�o���u���˂͖��m�F�B

�G�R���s���[�^�[�AOVP�����[�i2002�N���i�Ƀ��i�Z�Ō����j�A�R���|���v�����[�̒[�q���|�B

�H�X�p�[�N�v���O�͍�N�S���Ɍ����B

���ǁA�̏�f�f������ꂸ�A�����ł͎��������ɂȂ��̂ŁA�f�B�[���[�֏C�����˗����܂����B

�f�f�̓R�[���h�X�^�[�g�o���u����̔R���̂���ŁA�V�i�����Ŋ������܂����B�R�[���h�X�^�[�g�o���u�ɓd�C�������Ă��Ȃ���Ԃł����炽��ƁA�c�R���ŔR�������荬���C��Z�����Ă����悤�ł��B�Q�����u��́A�������C�����Ăǂ����֔��ł������H�̂ŕ��ʂɎn�������Ƃ��������ł��傤���B��Ԋ����Ƃ��ł��A�R�[���h�X�^�[�g�o���u�̃R�l�N�^�[���Ă��ꔭ�ʏ�n�����Ă��܂����̂ŁA���̃p�[�c�͂���������Ɩ����Ă������̂��A�Ƃ��v���܂��B���A�ł��Q�����u��ɂ��傤�ǂ��������̍�����ɂȂ��Ă����̂����B�Ȃ��Ȃ��A�����[�����̂ł��ˁB

|

�X�^�[�e�B���O�o���u |

1040700046 |

40005 |

|

�K�X�P�b�g |

1171410780 |

168 |

|

�V�[�������O |

007603008109 |

136 |

|

�H�� |

|

15960 |

|

���v�i�ō��݁j |

|

56269 |

3.�R���|���v����̔R���R��@�i2008.11�j

�@�S���tII�ŐF�X�ƔR���R��ŋ�J�����̂ŁA������190E���H�ƓˑR�v�������Ď����ł��������ڎ��_�����Ă݂܂����B

�R���|���v�̐ڑ��p�C�v�̂Ȃ��ڂ̓����b�V���[�t�߂���̂��킶����Ƃ����R���R������܂����B

�����ł܂����߂��ĉ��}���u���悤���Ǝv���܂������A�����b�V���[��������ό`���ĘR�ꂪ�����Ȃ�ň��̏ꍇ�����s�\�ɂȂ鎖���S�z����܂��B

�����b�V���[�������Ă��Ȃ��̂ŁADIY�͂�߂ăf�B�[���[�ցB�S�z�����Ƃ���A�܂����߂ł͎~�܂炸�A�����b�V���[�������邱�ƂɁB

���̏�ł����ɂ���Ă��ꂽ�̂ŏ�����܂����B

|

�H���i�����b�V���[���݁j |

5040 |

4.�R���^���N�L���b�v�̃p�b�L�������@2010.7

�@�K�\�����^���N�̃L���b�v�̗��̃p�b�L�������ăq�r���炯�ɂȂ��Ă����̂ŁA�������Ă������B�p�b�L���Ƃ��Ă̋@�\�͂܂��ʂ����Ă͂������A�����S������ă^���N���ɓ��荞�ނƖ��Ȃ��ƂɂȂ邩������Ȃ����炾�B���i�̓��i�Z�ɓd�b���������c�Ɠ��ɂ͓����B�c�h�x�ŗe�ՂɌ����\���B����ɂ��Ă��A���i�Z�Ƃ����f�B�[���[�A�����Z�f�X�x���c�̕��i�����̐��ɂ͉��߂ĒE�X���B17�N���̂̎Ԃ̃p�[�c������Ȃɑ����ȒP�Ƀf�B�[���[�o�R�œ���\�Ƃ����͖̂{���ɑf���炵�����Ƃ��B

|

�V�[�������O |

140 471 00 79 |

560 |

5.�R���c�ʌv�s�ǁA���R�����@2013.12

�@�@�R���c�ʌv�����^���ɂ����̂�MAX�̖ڐ���܂ŏオ��Ȃ��Ȃ���

�@�A�c�ʌx���������Ė��^���������Ă��S�O���b�g���Ŗ��^���ɂȂ����B�O�͂T�O���b�g�������Ă����B

�@�B�R���c�ʌv���������炢�̈ʒu�ŁA�p�^���ƃ[���ɂȂ����肷�鎖���P����

���������ǏA������ˑR���������B�v�푤�̌̏�̎�������炵���̂ŁA�^���N���̃R�l�N�^�[���O���Z�������āA�Q�[�W��MAX�ɂ����邩�̓_�������Ă݂���A�����OK�������B

W201�̔R���ʑ����̓g�����N����e�ՂɃA�N�Z�X�ł���B

���̃R�l�N�^�[���W�����v������ƁA���^���ɂȂ��Ă��鎞�Ɠ����[����R�l���v��ɑ�����B��������AMAX�ʒu�܂ŏオ��̂ŁA�v�푤��OK�B

�����炭�ʋ������Z���Ȃ��ĂQ�N�ԁA�����͂Q�`�R�J���ɂP��ɂȂ�A�K�\�����^���N���̎c�ʑ����̃��C���[����C�ɂ��炳��鎞�Ԃ������Ȃ�K�т������Ńt���[�g���オ�肫��Ȃ��Ȃ����̂��낤�B

�������A�A�ɂ��Ă͂���ł͐����͂��Ȃ��B�c�ʌx�����́A�c�ʌv�Ƃ͕ʌn���̃t���[�g�Ɖ��[�̐ڐG�œ_������B�t���[�g���̂̕��͂��キ�Ȃ����\��������A���ꂾ�ƑS�Ă̌��ۂ̐��������B������A���������Ȃ����ȁ[�Ǝv���Ă����Ƃ��낾�����B�������A�S���������āA�K�\�����^���ɂ��Ă݂���A�Ȃ�ƁI�����ƂT�O���b�g������A�Q�[�W��MAX�܂ŏオ�����I�I����́A�]�蒷���ԃt���[�g����ʒu�ɂȂ�Ȃ��悤�Ɏc�ʂ��������x�A���ɂP�x���炢�͋��������Ă������ƂōĔ��\�h�����Ă݂����Ǝv���B

6.�R���|���v�E�z�[�X�E�����[�����i2017.5�j�@�t�B���^�[�����i2017.6�j�@�X�g���[�i�[���|�i2017.7�j

�@�R���|���v��R���^���N����|���v�Ɏ���z�[�X�ނ́A�V�Ԏ��̂܂܂������B24�N�ԁA11���L���o�߂��Ă���B

�@������90�x�ȏ�ɂȂ�ƁA�т�т�Ƃ����ى����傫���Ȃ��Ă���悤�ȋC�����Ă����B

�@�A�C�h�����O���Ɉ�x�G���X�g���N������������A�g���u���V���[�e�B���O�̂��߁A�O�̂��߂�

�@�|���v�͂a�n�r�b�g�̂��̂���������ł��邱�Ƃ͒m���Ă������A�H�ɂ͂�����������Ƃ�����炵���̂ŁA����̓f�B�[���[�ɍ�Ƃ��˗������B

�@�|���v�t�B���^�[�́A7��L���O�Ɍ����������肾�����̂ŁA���̂܂g�p�����B

�@�|���v�����[�̌��������߂�ꂽ���A�����i�i003 545

2005)��5���~�����Ĕ��ɍ����̂ŁA�����Œ��Õi�̕i���������Ƃ����Stribel�А��̃����[��T���Ăc�h�x���������B

�@�|���v�����[�����[����Ă���R���s���[�^�[�ނ�����ꏊ�ƁA�o�b�e���[�̊Ԃɂ́A�v���X�`�b�N�̃J�o�[�����邪�A���ꂪ�j�����ăo���o���ɂȂ��Ă����̂ŁA�e�q�o�Œ����Ă������B

�C�����藂�����ى������^�����v�l�o�����B�i�����N�j

�@

�@

| �_���E�����H�� | 20196 | |

| �t���G���|���v | 0020919701 | 42984 |

| �t���G���z�[�X | 2014703775 | 8251 |

| �t���G���z�[�X | 2014703975 | 27540 |

|

�V�[�������O |

007603012102 |

324 |

| �t���G���|���v�����[�i���Áj | Stribel 89 8174 000 | 3300 |

| �t���G���t�B���^�[ | 0024774401 | 10508 |

| �_���E�����H�� | 4752 | |

| �X�g���[�i�[�V�[�������O | 022997648 | 550 |

| 117855 |

�@�ى����|���v�A�t�B���^�[���������Ă��S���悭�Ȃ炸�A�X�g���[�i�[���|�ɂ��A�悤�₭�R���|���v�̈ى��͊��S�ɉ��������B�X�g���[�i�[���K�ŋl�܂��Ă����������B�ʐ^���B���Ă����Ă��ꂽ�B

�@���̍�Ƃ̌ォ��A�������ɃK�\�����^���N�L���b�v��������ۂɁA�v�V�����Ƃ������͂������錻�ۂ����������B3�����O������A���̈��������鉹�����Ȃ��Ȃ�A�t�ɉA���ŃL���b�v���O���ɂ����Ȃ��Ă����B�ǂ������@���Ȃ̂��͂悭�킩��Ȃ����W�͂��肻�����B

�@3�x�ڂɂ��Ă���ƌ��������������B�R���|���v���t�B���^�[�������ł͂Ȃ��A�R���^���N�̎K�ɂ��R���|���v�̋z����R�����ŁA�R�����x�������オ���������ŁA�p�[�R���[�V�������ۂ��|���v���Ŕ������Ă����̂��B

�@�������A�R���|���v�������ɓ����悤�ɂȂ�ƁA���x�̓G���W���̒��q�����Ɉ����Ȃ��Ă��܂����B1�C���̃v���O�����ɂ����Ԃ�l�ɂȂ�A���̂������U�����G���W���ɐ����āA�c�h�ꂪ�������A����Ă���ƋC���������Ȃ萌���قǏ�ԂɈ��������B�f�B�[���[�ɂ͂��̌����`���Ă������A�G���W���}�E���g�̌�����i�߂��Ă����B

�@�G���W���̃y�[�W�ɂ����������A�G���W���s���̌���������i�߂邤���ɁA���炭�̓t���[���f�X�r�������ł��邱�Ƃ��������Ă����B�R���^���N�̏�Ԃ����̂��肳�܂��ƁA���R�t���[���f�X�r�ɎK���l�܂��Č̏Ⴗ�邱�Ƃ͏\���l����ꂽ�B�����f�B�[���[�̊��߂̒ʂ�ɔR���^���N�����i20���~�j�A�G���W���}�E���g�����i6���~�j�����Ă��A��C���v���O�̂����Ԃ�̉����ɂ͒��ڂȂ�Ȃ��B�t���[���f�X�r���f�B�[���[�Ō����i30���~�ȏ�j����ƂȂ�ƁA���łɎx������20���~�ɉ����āA60���~�����邽�߁A���v��80���~�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B20���~�̎x�o�̂����ɂ�����߂������������낤�B���͂₱��܂ŁA�Ɗo������߂��B

�R���V�X�e���A8.�t���[���f�X�r�C���ɑ����B

�@

�@

�@

�@

7.�R���C���W�F�N�^�[�������i2017.6�j

�@�A�C�h�����O���̃G���W����]���̕s����̌����̂ЂƂɁA�C���W�F�N�^�[�Ƃ������ˑ��u�̗ɂ��A�Y��ȔR�����˂��V�����_�[���ōs���Ȃ����Ƃ��l������B

�@�V�Ԏ�����25�N��11���L���A�������̃C���W�F�N�^�[�̓_�����f�B�[���[�ł��Ă��炤���Ƃɂ����B

�@�������A�f�B�[���[�ł̓C���W�F�N�^�[�̕��ˏ�Ԃ��m�F���錟�����u��p�����Ă��܂������߂ɁA�����͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ������B

�@�����ł��Ȃ��̂ł���A�^��������ȏ�́A�S�Č������邵���Ȃ��B

�@�K���A���̊p�ڐ���̃x���c�̃C���W�F�N�^�[�̓��[�J�[�ł����Օi�Ƃ��čl���Ă���悤�ŁA1�{������1���~���x�ƁA���̐��������킯�ł��Ȃ��B

�@�������ꂽ�Â��C���W�F�N�^�[�������Ō��������B�����𒍎ˊ�ł����ĕ�����Ԃ��m�F����ƁA4�{��2�{�͐���ɕ��������A����ɕ��˂��Ă����B

�@������������ɁA�����͕K�v�������Ɗm�M�����B

�@������Ԃ��m�F����������Â����i�͎���Ă����ĂƂ����Ă������ɂ�������炸�A�H��̐����m���ǂ̃C���W�F�N�^�[���ǂ̋C���ɑ�������Ă����̂�����ʂ����Ɏ��u������Ă������߁A�S���C����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B����͔��ɏd�v�ȏ��ɂȂ�͂��������̂ɁA�ƂĂ��c�O�������B

�@.jpg) �@

�@.jpg)

���炩�ɕ�����Ԃ��s�ǂ̓�{�B����ɕ��˂���Ă���B

�@.jpg) �@

�@.jpg)

����ɕ�������A�قڐ���ɋ߂��Ɛ��肳����{�B���킾�ƕ��ˎ��Ƀr���[�Ƃ����U��������������̂������炵���B

�@�������A�c�O�Ȃ���A�C���W�F�N�^�[�����ł́A�A�C�h�����O���̃G���W����]���̕s����Ǐ�͉��P���Ȃ������B�����ƁA�傫�Ȍ������B��Ă���Ƃ����������炩�ɂȂ����B

�@

8.�t���[���f�X�r�C���i2017.7�j

�@190�d��1993�N���A��25�N���O�ɐ�������Ă���A�������L����悤�ɂȂ��Ă�������ł�17�N���o�߂��Ă���B�f�B�[���[�ɂ��A�j�d�W�F�g���������ݔ��������m�����Ȃ��Ȃ�A���m�Ɍ̏�������ނ��Ƃ��ł����A�C���Ɏ��Ԃ���p���|�������Ȃ̒����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�c�ɂȂ̂ŁA�Â��x���c����I�Ɉ����H����Ȃ��B�c�O�ł͂��邪�A���ɁA�ꎞ���������f�����B

�@�F�X�ƒ��ׂ����ʁA�t���[���f�X�r��4�ԋC���̔R�����˗ʂ��ߏ�Ƃ����Ƃ���܂ŁA�s���̌����͓˂��~�߂Ă����B

�@����������m�M���邽�߂ɁA�t���[���f�X�r��4�ԋC���̃p�C�v�ڑ������ɂ߂āA�R�����������Ã��[�N�������B����ɂ��A�G���W���͐U�����Ȃ��Ȃ�A�܂��A�n�Q�Z���T�[�̋�R�������l�ɂȂ����B����ŁA�t���[���f�X�r�������Ƃ����̂͊ԈႢ�Ȃ��Ȃ����B

�@�������A�R���^���N���K�т��炯�������̂ŁA���̂܂܃t���[���f�X�r�����r���g��V�i�Ɍ������Ă������ɉ��Ă��܂����낤�Ǝv��ꂽ�B

�@�����ŁA�ǂ����A�p�ԁi�ꎞ�����j�ɂ���Ȃ�A�t���[���f�X�r�̓������ǂ��Ȃ��Ă���̂����̖ڂŊm���߂Ă�낤�I�Ǝv�����B

�@�t���[���f�X�r���O�����߂ɂ́A�ڑ����Ă���R�����C��8�{�i�C���W�F�N�^�[�p�C�v�S�A�R�[���h�X�^�[�g�o���u�p�C�v1�A�t���[���v���b�V���[���M�����[�^�[�����E�җ����C���e�P�A�R���^���N�ւ̃��^�[���z�[�X�P�j�A�d�g�`�K�o�i�[�z�����O���B

�A�f�X�r�{�̂��Œ肵�Ă���g���N�X�l�W�R���O���B�g���N�X�l�W�̂����P�̓t���[���v���b�V���[���M�����[�^�[�ւ̊җ����C���̐ڑ����p���i���O���Ɖ��ɉB��Ă���B

�B�t���[���v���b�V���[���M�����[�^�[�ւ̊җ����C���̐ڑ����p���i�B�������K�ѕ��H���Ă��邽�ߒ����g����B

�C�E�o�����t���[���f�X�r�B���O���Ă݂�Ǝv���̂ق��������B���ꂪ�A�x���c�̔R�����ˑ��u�̐S�������ł���B

�D�t���[���f�X�r������O�ɁA�v�����W���[�̕������ʒu�ɖ߂���悤�Ƀm�M�X�Ő[�����ɑ���L�^���Ă����B

�g�ݗ��Ď��ɁA���ꂪ�����ƁA�A�W���X�^�[�Œ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�B

���ʂȍH��͂Ȃ��Ƃ��A���ʂ̃Z�b�g�H��ƃg���N�X�Z�b�g������A�v�����W�����j�b�g�~�߂Ă���i�b�g���O���A�S�̃g���N�X�l�W���O���ƃf�X�r�͕����ł���B

�E���ɕ����B���O���Ă����_�C�A�t�����Ƃ����S���V�[�g�ɉ����j��͂Ȃ������B

�v�����W���[�̃t�B���^�[��X���b�g�����ɃS�~���K�т��S���Ȃ������B

�v�����W���[���j�b�g�́A�X���b�g�����̂n�����O�͂��Ȃ�d�����Ă��āA���O�����ۂɂ悶�ꂽ�`�̂܂ܕ������ł��Ȃ��قǒe�͐����Ȃ��Ȃ��Ă����B

�F4�ԋC���̃A�b�p�[�`�����o�[�ɂ����A�����J�X�i�ł��j�̂悤�Ȃ��̂����Ă����B�������A���O���Ă����K�̗����͑S���Ȃ������B

�G�X�v�����O�┒���ۂ��v���[�g�ɂ��ُ�͂Ȃ������B

�����ŁA�Ȃ�4�ԋC���ɂ����K�\�����������������ꂽ�̂��A�l���Ă݂��B

�����炭�A4�ԋC���̃X���b�g�����̂n�����O�����āA�A�b�p�[�`�����o�[�ɓ����Ă͂Ȃ�Ȃ��A�v�����W�����j�b�g�̊O���𗬂��K�\���������������̂��낤�B

�������Ă݂āA�����ɂn�����O�ȊO�̕��i�̑�����K���Ȃ����Ƃ��킩��A������������A����͒����邩������Ȃ��Ǝv�����B

�H�z�[���Z���^�[�ɂقړ��a�A�����݂̑ϖ����n�����O������A��������ĕ������Ă݂��B�w�������n�����O�́A������Ё@�����˂��A�T�C�Y�o-8�A����1.9mm�A���a7.8mm�A�ގ��m�a�q�S���B2�����200�~�B

�@�n�����O���v�����W���[�X���b�g�����ƃA�b�p�[�`�����o�[�̊Ԃɑ�������ɂ������ẮA�A�b�p�[�`�����o�[���ɂ͂b�q�d556�Ȃǂ𔖂��h���Ċ�����悭���Ă����Ȃ��ƁA���Ȃ苷����ԂɐV�i�̂n�����O���S�t���ēK�ɑ}������͍̂���ł���B

�@�������̍ۂɁA�����ɉ�������ł��܂��ƁA�n�����O�͉s���v�����W���[�X���b�g�����̃G�b�W�ɋ��܂�ȒP�ɏ����Ă��܂��B

�@���������Ȃ��Ă��܂��Ă��A���邱�Ƃ��ł��Ȃ���Ԃɉ������܂�ċN���鑹���̂��߂ɁA�f�X�r���G�A�t���ɑ������ăe�X�g����܂Ŏ��s�ɂ͋C���t���Ȃ��B

�@���́A��x�ڂ͎��s���Ă����B��x�ڂ̍đg�ݗ��Ăł́A�T�d�Ȃ����ɂ��T�d�ɂ������ϓ��ɒܗk�}�ŏ����Ân�����O�������������悤�ɕ⏕���Ȃ���s�����B

�I�G�A�t���[���j�b�g�̃v�����W���[�Ɛڂ���x�A�����O�����̑������Ȃ����Ƃ��A�����O�Ɋm�F�����B

�J�������āA�C���W�F�N�^�[�ɂȂ���S�ȊO��z�ǁB�R���|���v���쓮�����āA�R�����o�Ă��Ȃ����Ƃ��m�F����B

�G�A�t���[�������Ă��Ȃ��̂ɁA�R�����o�Ă���悤���ƃX���b�g���͂̂n�����O����肭�͂܂��Ă��炸�A�đg�ݗ��Ă�v����B

�K�A�N�Z�T���[�n�m�ɂ��ă|���v���쓮��������A�G�A�t���[�������āA�v�����W���[���グ��ƁA�v�����W���[�����̃K�\�������X���b�g��ʂ��Ċe�C���W�F�N�^�[���ɓ����Ă���B

�A�N�Z�T���[�n�m�����ł͐��b�Ń|���v����܂��Ă��܂��̂ŁA���x���A�N�Z�T���[�n�m�A�n�e�e�A�G�A�t���[�������J��Ԃ��A�G�A�[������T�d�ɍs���A�S�C���Ƃ��ɃK�\�������o�Ă���悤�ɂ���B

�L�G�A�[�������ł�����A���������G�A�t���[���������܂܁A�A�N�Z�T���[�n�m�ɂ��Ă݂�ƁA�������ƃK�\�������オ���Ă���B���̂Ƃ��A�S�C���Ƃ������X�s�[�h�ŃK�\�������オ���Ă�����A����ł���B�r�f�I�B�e���Ă����ƁA�e�C���̏㏸�X�s�[�h���ϓ����ǂ����m�F�����₷���B

�M�C���W�F�N�^�[�p�C�v��߂��āA�G���W���������Ă݂�B���ׂĂ̍�Ƃ��K�ɍs���Ă���A�G���W���͓����B

�ȏ�̎菇�ŁA�t���[���f�X�r���C�����Ă݂����ʁA���̃G���W���́A���Ɋ��炩�ɓ����n�߁A����܂ł̂Ђǂ��U���͑S���Ȃ��Ȃ��Ă����B

�w11�R�l�N�^�[�̂n�Q�Z���T�[�ɂ���R�䃂�j�^�[�l�́A�C���O��10�u�������̂��A�C�����6.8�u�i����l�j�Ƒ啝�ɉ��P���ꂽ�B

�t���[�G���f�X�r�́A�n�����O��������ł���A�ǂ��ł��w���\�ȍŒ���̍H����ŁA���Օi�ł���n�����O���������C���\�ł���Ɗ������B

�܂��A����قǃK�\�����^���N���K�тɐN����Ă����ɂ�������炸�A�f�X�r�����͉���͂Ȃ��������������������B

����́A�R���^���N���̃X�g���[�i�[�A�R���|���v�t�B���^�[�̂�ߐ��\���������߂��Ǝv����B

�����āA�f�X�r�����̃v�����W���[�O���ɂ��A�̐S���Ȃ߂̃A�b�p�[�`�����o�[�ɓ���O�ɂ��ׂ����t�B���^�[������B����ɃS�~������������ƁA�G���W�����I�t�ɂ����Ƃ��ɁA�A���������Ȃ艺���ɗ����āA���Ɏn���������ɂ́A�قƂ�ǂ̓v���b�V���[���M�����[�^�[�җ����C���ɔ��ł����A��������A�v���b�V���[���M�����[�^�[�A�]��R���Ƃ��ăK�\�����^���N�ɖ߂��Ă����d�g�݂ɂȂ��Ă��āA�������V�X�e��������Ă���悤�Ɏv��ꂽ�B

���̎���̃x���c���s�����̑����K�\������������ł��Ȃ��r�㍑��ƒn�ł��A�����e�i���X�\�Ȃ悤�ɐv����Ă�����̂��ƁA���߂Ċ��������B

���̃N���}�͖{���ɑf���炵���B

�f�B�[���[�ł������s���ŏC�����邱�Ƃ��ł����A�p�Ԃɂ���Ƃ��낾�������A�v�����Ď����Ńf�X�r�������Ă݂āA�ƂĂ��ǂ������B

���q�͊��S�ɂ悭�Ȃ�A���܂łɂȂ��Î�ƐU���̏��Ȃ������\���Ă���B�i2017�N7�������j

�x���cW201�̃A�C�h�����O�s�����������`�t���[�G���f�X�r�����A�����܂�(����j

9.�G�A�t���[���[�^�[��R�䒲���i2017/8�j

�@�t�F�[���f�X�r�̏C���ɂ���āA�����ȏ�Ԃ����߂����Ǝv��ꂽ190�d���������A�����������납��A��ގ��i�o�b�N�j�̃G���W���U�����傫���Ȃ��Ă��邱�ƂɋC�������B�t�F�[���f�X�r�̂ق��ł܂����[�N���Ĕ������̂��Ǝv���A�܂��ǂ����̋C���ŔR�ĕs�ǂ������Ă��Ȃ����v���O��_���������A�v���O�̏Ă��͂S�Ƃ��A�f���炵���ːF�łق��Ƃ����B

�@�g�C��A����80�x�ł̂w11�R�l�N�^�[�̂n�Q�Z���T�[�ɂ���R�䃂�j�^�[�l��6.2�`6.8�u�������B8���ɂȂ�C�����㏸�������ƂƊW������̂�������Ȃ��B�t�F�[���f�X�r�̏C���̍ۂɁA�v�����W���[�̉����o���ʂ��m�M�X�Ő����ɍČ����Ă����̂ŁA�G�A�t���[���̒����Ȃ��Ń|���t���ŏ�肭�����Ă����悤�Ɏv���Ă������A��͂�A�����������K�v�Ȃ̂�������Ȃ��B�G�A�t���[���̒�����0.1�o���x���ŕK�v�Ƃ���Ă��邽�߁A�m�M�X�̑��萸�x�Ƃقړ���������A�v�����W���[�̉����o���ʂ��ɍČ����邱�ƂŁA���Ȃ�߂��Ƃ���܂ł͍����Ă͂���̂��낤�B

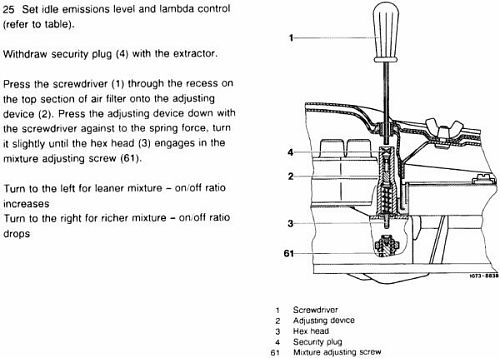

�@�G�A�t���[���[�^�ɂ��Ă����R�䒲���̂��߂̃A�W���X�g�X�N������3�~���̃w�b�N�X�i�U�p�j�ƕ��ʂ̃e�X�^�[������A�����悻�̏��܂ł͉\�ł���B

�@���̎����Ă�������ȃe�X�^�[�ɂ͂g�����[�h�����Ȃ��A�c�t�s�x���[�h�Ƃ����̂����Ă��Ȃ�����A�j�d�W�F�g���̒����}�j���A���ɋL�ڂ���Ă����f���[�e�B�T�C�N�������Z�o�͂��Ă���Ȃ��B�������A��R��A/F���͉��L�̒P���Ȍv�Z�łn�Q�Z���T�[�ɂ���R�䃂�j�^�[�̓d���l���狁�߂邱�Ƃ��ł���B

Duty Cycle�����i1-�iVpin3/Vpin6))*100%

Vpin3��X11�R�l�N�^�[��3�ԂɃe�X�^�[�̃v���X�A2�ԂɃ}�C�i�X��}�����ē�����d���l�B

Vpin6��X11�R�l�N�^�[��6�ԂɃe�X�^�[�̃v���X�A2�ԂɃ}�C�i�X��}�����ē�����d���l�B

�@�G���W����]���ɂ���āA���ꂼ��̐��l�͕ω����邪�AVpin6�͎��̃N���}�ł̓L�[�n�e�e��12.72�u�A�A�N�Z�T���[�n�m��12.32�u�A�G���W��������Ă����Ԃł�Vpin6�͌Œ�l�i13.85�u�j�������̂ŁAVpin3����L�����ɓ���Čv�Z����A��]�����f���[�e�B�T�C�N������e�Ղɋ��߂邱�Ƃ��ł����B

�@�A�W���X�g�X�N�����[�̒����́A���ɓ���A��L���������Ƃɂ��āA����l�Ƃ����6.8�u�i50���j�����Ă����ۂ��ɂ���Ă����X���܂������Ȃ������B�ڍׂȃ}�j���A������ɒ�������K�v���������B�ڍׂȃA�W���X�g�X�N�����[�����}�j���A���́A���{��̂��͖̂����A�C�O�̃l�b�g�ŒT�����B�ȉ��ɂ����|�����̂��L�ڂ���B�v�����g�A�E�g���ĎQ�Ƃ��₷���悤�ɉp�ꌴ�{�`�i�ȈՁj�Ƃa�i�ڍׁA�j�d�W�F�g���S�ʋ��ʁj�y�ѓ��{���i�����|�A190�d2.0��Vp6�����l�����Vp3�̑��肾���ŕ�����悤�ɒNjL�C�������B���{�`����ɂa�ƈقȂ镔����NjL�����B�j�̃��[�h�t�@�C���������N�悩��_�E�����[�h�ł���悤�ɂ����B

�p��}�j���A���ȈՔ�

�p��}�j���A���ڍה��ihttp://www.landiss.com/mixture.htm�j

���{��|����σ}�j���A��

1.�G�A�N���[�i�[�����O���A�t�F���_�[�̂w11�f�f�\�P�b�g�̃J�o�[���O���܂��B

2.�c�t�s�x���[�h�Ƀe�X�^�[���[�^�[��ݒ肵�A�Ԃ��v���[�u����3���ɁA�����v���[�u��f�f�\�P�b�g�́�2���ɓ���܂��B�i�e�X�^�[�ɂc�t�s�x���[�h���Ȃ��ꍇ�͓d�����胂�[�h�ɂ���B�j

3.�L�[�����A�N�Z�T���[�I���ɂ��܂����A�n���͂��Ȃ��ł��������B70%(=3.8V)��ǂ݂܂��B

4.�G���W�����n�����܂��B�f���[�e�B�T�C�N���́A�_�f�Z���T���g�܂�܂�50%�Œ�(190E�ł�7V)�ɂȂ�܂��B�g�C�^�]���ŁA�d�q���u�iEHA)�����삵�Ă���ꍇ��30%(=9.6V)�܂��͂���ȉ�(9.6V�ȏ�)�ɂȂ�܂��B�Ԃ��A�C�h�����O��Ԃɂ�������80���܂ʼn��M���܂��B

5.�R���s���[�^����R��𐧌䂵�Ă���Ƃ��́A50%�ȊO�̒l���ǂݎ���A��ɕω����܂��B���̎��_�ŁA3mm�̘Z�p�����`���g�p���āA�R���f�B�X�g���r���[�^�[�ŋ@�B�I�ȔR�������������邱�Ƃ��ł��܂��B

Allen��}�����A���ɂ������T�d�ɉ����āA�L�[���l�W�ɍ��킹�܂��B�����͉����Ȃ��ł��������B�}�X�t���[�Z���T�[�t���b�v�����������ĔR����lj����܂��B

���Z�p�����`���͂܂�l�W�̓o�l�ŕ����Ă��āA���������Ɖ�����A���ɂ���{�l�W�̓��Ƀn�}��܂��B����������ƁA�{�l�W����]���ꂸ�Ƃ������ɉ����o����āA�G�A�t���[�t���b�v�������萔�l���}�ς�����A�G���X�g���܂��B�y���A�����āA�����������Ă݂āA�{�l�W�Ɗ��ݍ��������ɂȂ�悤�ɂ��܂��B嚙�ݍ����ƁA�킸���ȗ͂ł͂т��Ƃ���]���Ȃ����炢�ł��ł��B�X�J�X�J�ɉ��悤���ƁA�܂����ݍ����Ă��܂���B��

6.���v���͂�胊�b�`�ŁA�����v���̓��[���A�킸���ɉ����ł��B

�����\�ł��ł��B�������̒i�K�ɂȂ�ƁA�l�W���͂��ɉ�ŏ����̓����ł��A�s�������܂��B�@�B�����v���ɋ}�j�̒������݂ɓ���ł��B���̂��ǂ����킩��Ȃ����炢�̒����������ł̒����ɂȂ�܂��B���̒����͐G��Ȃ����������A���ƂɔC�������������A�Ƃ����͖̂{���ł��B��

7. Allen���������Ĉ��͂�������A���ɓǂ݂��ǂ��ɍs�������������ׂ܂��B�A�C�h�����ɂ́A�ύX���\�������܂ł�10�b������܂��B�������ꍇ�A�������ǂݍ��݂��ł��܂���B

8. 50%(6.8V)�̃f���[�e�B�T�C�N���ɋ߂��l�ɂȂ�܂ŁA1/16��]�܂��͕����݂ŁA�����Â������܂��B����ɂ��AEHA�̓d����0�ɋ߂Â��A�K�ȔR���������䂪�\�ɂȂ�܂��B

9.50���̃f���[�e�B�E�T�C�N���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ�́AO2�Z���T�[�s�ǂ܂��͐ڑ�����Ă��܂���i�R�l�N�^�[�́A����Ȃ̑O�����Ȃ̑O�̏��}�b�g�̉��ɂ���܂��j�BO2�@�Z���T�[���������Ă��A50���ɐݒ肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ꍇ�́A���̉����ɖ�肪����܂��B

10.�X���b�g�����J�����Ƃ��ɁA�ꎞ���b�`�i�Ⴂ�f���[�e�B�T�C�N�����AV�㏸�j�ɂȂ��āA������50%(190E�ł�6.8V=56%)�ɖ߂�͂��ł��B���̏ꍇ�́A�����炭�G�A�t���[�|�e���V�����[�^�s�ǂŁA�R���s���[�^���X���b�g�����J�������Ƃ�m�炳��Ă��܂���B

11.���Ȃ��̎Ԃ�45-55���i7.6V�`6.2V)���x�ɂȂ�͂��ł��B���x�͉�]����2500rpm���x�܂ŏグ�Ă��������B�A�C�h������%����10���Ⴍ(+1V)�Ȃ�͂��ł��B�����łȂ��ꍇ�́AEHA���Ē�������K�v������܂��B

��10�`13�̍��ɂ��ẮA������̉p��}�j���A���a�ł́A2500�������ŁA�A�C�h�����f���[�e�B�T�C�N�����̏㉺10���ȓ��ł���ΐ����Ə����Ă���܂��B���̃N���}�ł́A�V���A�b�v�ł�������A�a�̕����������Ǝv���܂��B��

12. EHA�́A�R�����z��̑��ʂɂ��鏬���ȃu���b�N�{�b�N�X�ł��B�����ɂ͎��O�����K�v�ȃl�W������A2mm�̃A�����L�[���K�v�ł��B�����v���̓��[���A���v���̓��b�`�ł��B

13.2500rpm��25%�Ȃ�Δ����v���ɉāi���[���ɂ��邽�߂Ɂj�A2500rpm��70%�Ȃ�Ύ��v���ɉĂ��������i���b�`�ɂ��邽�߂Ɂj�B���ɋ͂��Ȓ��������v���܂���B�����1/8

��]���݂Â��ɂ��Ă��������B

�A�C�h������45��〜50��(7.6�`6.8V)�A2500rpm��38��〜40��(=8V)�ɐݒ肳��Ă��܂��B

14.�����������ł���A���Ȃ��̎Ԃ͂��Ȃ����M�����Ȃ��قǑf���炵���Ȃ�܂��B���l�����Ȃ��̂��̂ƈ�v���Ȃ��悤�Ȃ�A���Ȃ��͂��������K�v������܂��B

�@�ȏ�̃}�j���A����|��쐬���ď\���������āA���������ɒ����ʁA���L�l�ɂ܂ł����Ă������Ƃ��ł��āA�}�j���A���̋K�萔�l���Ɏ��܂����B���̌��ʁA�G���W����]���́A���Ɉ��肵���B

| �� | �u��3�@min | �u��3�@max | �u��6 | �`�e��min | �`�e��max |

| �n�e�e | 0 | 0 | 12.72 | 100 | 100 |

| �`�b�b�@�n�m | 3.8 | 3.8 | 12.32 | 69.2 | 69.2 |

| �h������ | 6.8 | 7.2 | 13.9 | 51.1 | 48.2 |

| 1500 | 5.3 | 5.8 | 13.85 | 61.7 | 58.1 |

| 2500 | 5.3 | 5.8 | 13.85 | 61.7 | 58.1 |

�@�t�F�[���f�X�r�̌��������A���̌�̒����̕�����������B�A�W���X�g�X�N�������ق�̋͂��A1/32��]���������ŁA�G���W�������͂��������Ȃ�A�G�A�R���I���ɂ��������ŁA�G���X�g�������ɂȂ邭�炢��]�����ς����B���̒����͂ƂĂ��V�r�A�ŁA����B�������A���X����Ă���Ɖď�͐������㏸���ċK��l���ω����Ă��܂��A�ꎞ�͓��X����ɂȂ����B

�@�����A�c�h�x�Ō������悤�Ǝv���Ă���̂ł���A�����ɂ��āA������ǂ����悤���Ȃ��Ȃ����ꍇ�̎����l���Ă���ɂ��������悢���낤�B���X���������߂�͈͂ɂ���̂ł���A�f�X�r�̎�z�`�����`�����̓Z�b�g�ň˗����ׂ����낤�B�����������Ƃ��ɁA���X���܂������Ȃ��ꍇ�ɁA���������t�F�[���f�X�r���̂̐M���������ɂȂ邩������Ȃ�����ł���B�K�ȃt�F�[���f�X�r�ŁA����Ă���E�l���A�K�Ȏ菇�A�}�j���A���ɏ]���čs���A����قǎ��Ԃ͂�����Ȃ����낤�B���ԂƂ������́A�K�Ȏ菇�ƁA�@�ׂȃA�W���X�g�X�N�����̉�]����Z�ʂ��ő�̖��ł���A��҂ɂ��ẮA�ł��Ȃ��l�ɂ͂ǂ�����Ă��ł��Ȃ����낤�Ƒz������قǓ�����̂��Ɗ������B

�@�����A����ɒ��킷��̂ł���A�����@�B�����v�Ŋɋ}�j�̒������ł��邩�ǂ����Ŏ����̋Z�ʂ��m�F����̂��悢���낤�B����G�A�t���̒��������Ă��āA���̊ɋ}�j�����Ɣ��Ɏ��Ă���Ɗ������B

10.�t�F�[���f�X�r�Č����ƃR�[���h�X�^�[�g�o���u�̃��C�������i2017/11�j

�@���t�F�[���f�X�r������

�@�@�����ŕ������Ăn�����O�����A�������|�������Ȃ����t�F�[���f�X�r���đ������āA����Ƀ|�e���V�����[�^�[�����������A�ŏI������́A�b���͒��q���ǂ������B

�@�������A�Ђƌ������߂������납��A�ĂсA��~��Ԃ��甭�i����ۂ̋͂��ȐU����������悤�ɂȂ��Ă����B

�@��R�䃂�j�^�[�̂��߂ɂw�P�P�R�l�N�^�[�̓d�����m�F����ƁA11�u�ŁA��R��͔��ɔZ����ԂɂȂ��Ă����B

�@�_�v���O���O���ē_������ƁA������������Ă��āA������ł����B

�@���̂��߁A�t�F�[���f�X�r�̒��Â���肵�Č��������B

�@�t�F�[���f�X�r�̌����ɂ��A��R��̐��l�͐���ɂȂ�A��~��Ԃ��甭�i����ۂ̋͂��ȐU�����������B

�@���R�[���h�X�^�[�g�o���u�̃��C��������

�@�����A�G���W���s���ɂ��āA�C�����˗����Ă����Q�O�P�V�N�T���`�V�����ɁA�n�����s�ǂ̌����Ƃ��āA�R�[���h�X�^�[�g�o���u����̃��[�N���^��ꂽ�B

�@�����m�̊��߂ŁA���ꌧ�ł͓~�����g�Ȃ��߂ɃR�[���h�X�^�[�g�o���u�͓��ɋ@�\�����Ƃ��n���ɉe���Ȃ����߁A���̃��C�����Ԃ����ƂŎn�������ǂ��Ȃ����Ƃ����������A���C���z�ǂ��I�ɂԂ����u������Ă����B���̎��̍�Ɣ�p�Ƃ���9,500�~�������B�������A�{���ɃR�[���h�X�^�[�g�o���u���烊�[�N���Ă��邩�ǂ����̒P�̂ł̃e�X�g�͍s���Ă��Ȃ������B

�@�Ƃ肠�����A�Ǐ�Ƃ��Ă͂��̏��u�ɂ��m���Ɉꎞ�I�Ɏn�����͉��P�����悤�������B

�@�������A���̌�A���̃f�B�[���[�ł̏C����f�O���A�����Œ��ׂĂ��������ɁA�t�F�[���f�X�r�̂n�����O�s�ǂɂ��C���W�F�N�^�[�ɃL�[�I����ԂŔR�������z����Ă��܂��Ă��邱�Ƃ����������B�]�v�ȃC���W�F�N�^�[�ւ̔R�������ɁA�R�[���h�X�^�[�g�o���u�̓K���ȕ⏕�������A�R���ߑ��ƂȂ�n�������s�ǂ������̂ŁA�R�[���h�X�^�[�g�o���u�̃��C�����E�����Ƃʼn��P�����ƍl������B

�@�t�F�[���f�X�r��������A���̕s�K�ȔR�������������Ȃ�ƁA�G���W���n�����͂܂������Ȃ��Ă��܂����B

�@�����Ȃ��Ă��Ă���́A�M���A�M�����A�M�����A�M�����A�M���A�M���A�M�A�{�[���Ƃ���������3�b�܂ł͂�����Ȃ����A���炩�ɂ�����ɂ����B

�@

�@�t�F�[���f�X�r������̏�Ԃł́A�n�����̃V�X�e���̍쓮�菇�́A

�@�@�X�^�[�^�[�����A

�@�A�G���W���V�����_�[�������A��C���z�����ޗ͂������A

�@�B���̗͂ŁA�G�A�[�t���[�v���[�g�������A

�@�C����ł���ƃt�F�[���f�X�r�̃v�����W���[��������āA�R�����C���W�F�N�^�[�ɋ��������B

�@�R�[���h�X�^�[�g�o���u�́A�@�̒i�K�ŁA�d�b�t��������C�����画�f�����œK�ȕ��ʁi���ˎ��ԁj�ŋz�C�}�j���z�[���h�ɔR���ڕ��˂��āA�G���W���̏����𑣂��B

�@�R�[���h�X�^�[�g�o���u�̕��˂��N��������́A�����m�̊Ԃł���������悤�����A15�x�ȉ��Ƃ����l������A�j�d�W�F�g���V�X�e���ł͐���36�x�ȉ��ō쓮����ƁA�a�n�r�b�g�̂j�d�����}�j���A���ɂ͍ڂ��Ă���Ƃ��������������B

�@���́A�����炭��҂̐��̕������ɂ��Ȃ��Ă���Ǝv���B

�@�n�����ɂ̓A�C�h���G�A�o���u���J���Ă���i�g�����Ă��Œ�40���ȏ�A������Ί������A�ő��80���܂Łj���߂ɁA�A�ɂ���Đ�����z�C����͂́A�B�����z���͂ƃA�C�h���G�A�o���u�̃o�C�p�X�ʘH�Ƃɕ��U����āA�������Ă��܂��B

�@�܂��A�����Ȃ�Ȃ�قǁA�G�A�o���u���J������āA�B�̗͂͌������āA�C�̔R�������ʂ͏��Ȃ��Ȃ���̂ƂȂ�ƍl������B

�@�C�ɂ��Ă��A�n�����́A�G�A�[�t���[�v���[�g�̓����߂Ă��邦�킩�邱�Ƃ����A�v���[�g�͏������܂ł̃N�����L���O���ɂ́A�s����ɗh��Ă��邽�߁A�����Ə����ɏ\���ȔR�������肵�ăC���W�F�N�^�[�����Y��ɏo�Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B

�@

�@�j�d�V�X�e���̃R�[���h�X�^�[�g�o���u�ƃG�A�[�o���u�́A�t�F�[���f�X�r�̋@�B�����䂾���ł͍�������l�X�ȋC�����ł̕ω��ɑΉ����鏉���ɗv����R���ʂƁA�g�C���̃A�C�h���A�b�v�̂��߂̔R���ʂƁA��R��̂��߂̃A�C�h�����O���̂��肬��̔R�������ʂ𗼗������邽�߂ɔ��ɏd�v�Ȗ�����S���Ă���悤���B

�@�����l���āA�ӂ������A�E����Ă����R�[���h�X�^�[�g�o���u�������邱�Ƃɂ����B���C���́A�v���C���[�̂悤�Ȃ��̂Ŋ��S�ɂԂ���Ă��āA���̂��̂����Ƃ����ĊJ�ʂ����邱�Ƃ͕s�\�������̂ŁA���̃��C�����h�C�c�Ɏ�z�����B��3�T�Ԃł͓͂��A���������B

�Y��ȋ�F�ɋP�����C�����A�h�C�c����������V�i�̔R�����C���B

�@�����A��ӃG���W�������������₵�Ă݂Ȃ��ƁA���⎞�̎n�����͕�����Ȃ����A�����A�R�[���h�X�^�[�g�o���u����̃��[�N������A����Ɉ�������\��������B

�@�����A�h�L�h�L���Ȃ���A�L�[���Ђ˂�ƁA�L���A�{�[�[�[���I��u�Ŏn�������I�I������I

�@���݂ɁA���i���7000�~�B���C�����E���̂ɐ������ꂽ��p9800�~�E�E�E�E�B

�@�@�B�̏C���́A������Ɨ����ōl���āA������ƃe�X�g�_�����Ă��Ȃ���A���Ă��Ȃ��Ƃ�����p�������ĉA���Ă���Ƃ������u���邱�ƂɂȂ�̂ł���B

11.�R���^���N���͒����n���̏C���i2018/8�j

�@2017�N�̑�C�����瑁��N���o�߂���2018�N8���A�R���^���N���̔R���t�B���^�[�ɂ����Ă藭�܂��Ă����K�̌��������������Ղ��N�����B

�@190E�̒��q�́A2017�N�̑�C���Ȍ�A���ɂ悭�A�R��͈�ʓ��Ń��b�^�[8Km�A�������H��12Km�ɒB����悤�ɂȂ��Ă����B

�@�������A1���Ԓ��x�A�����s���A�R���^���N�c�ʔ����ȉ��̏����ŁA�K�\�����^���N���{�R�b�I���Ƒ傫�ȉ������ĕό`�H���Ă��鉹�����������B

�@���̉�������������A10����ʂɁA�܂��������炢�傫�ȃ{�R�b�I���Ƃ������������B

�@����ŁA�R���^���N�̈��͒��������܂������Ă��Ȃ��ƍl���A�V�X�e��������A�_�����邱�Ƃɂ����B

�@

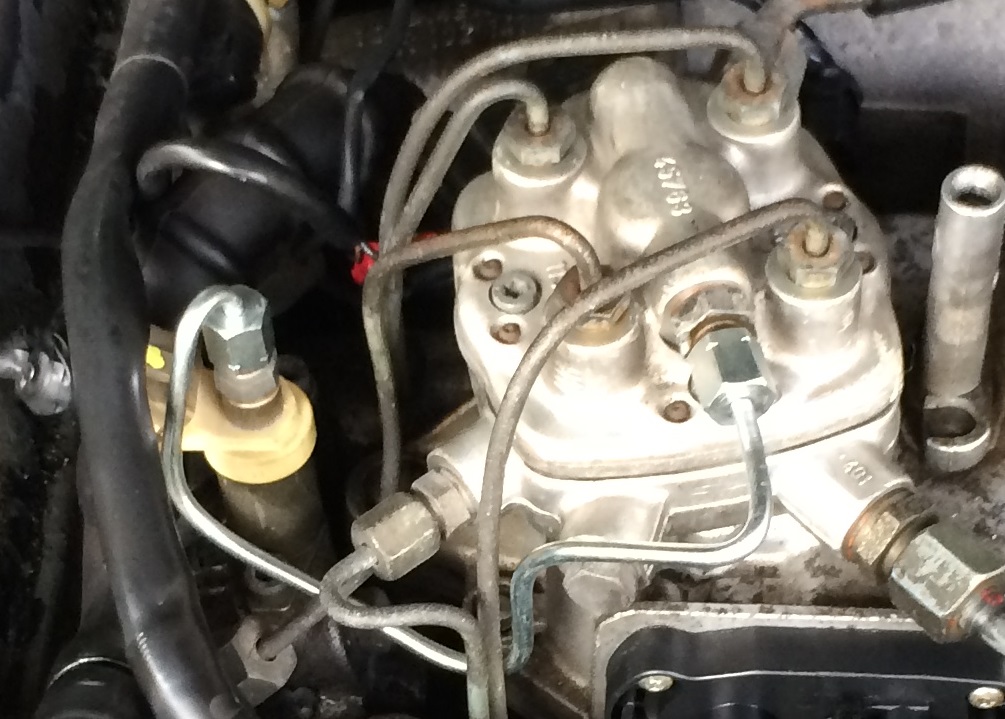

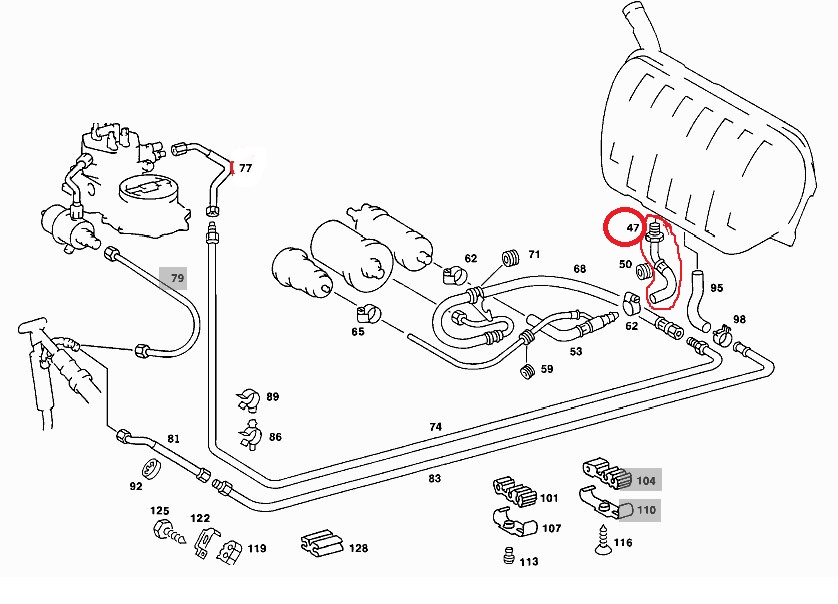

���R���^���N�̈��͂́A��}�̂悤�ȃV�X�e���ŕۂ���Ă���B��

�@���x�㏸�ȂǂŔR���^���N�̈��͂������Ȃ����ꍇ�́A

�A7�Ԃ̃t�G�[���g���b�v�ŃK�\�����C���K�X��ʂ��āA8�Ԃ̃p�C�v��ʂ�A

�B�K�\�����^���N�O�i�����j��2�Ԃ̃u���[�U�[�o���u�ɗz�����`���B

�C�u���[�U�[�o���u�́A30�`50mbar�ȏ�̈��͂ɒB����ƁA3�Ԃ̃`���R�[���L���j�X�^�[�ɋC���K�X�ʂ���B

�D�`���R�[���L���j�X�^�[�ɗ��������C���K�X�́A�����Y�ɋz�������B

�E�G���W�����x��50�x�ɒB����ƁA�T�[���X�^�b�g�t�߂ɂ���50�x�T�[���o���u���J���B

�F50�x�T�[���o���u���J���ƁA�p�[�W�o���u�ɉA���������A�p�[�W�o���u���쓮���A�`���R�[���L���j�X�^�[�ɃC���e�[�N�}�j�z�[���h����̋z������������B

�G�`���R�[���L���j�X�^�[�ׂ̍����̃p�C�v���犈���Y�ɋz�����ꂽ�K�\�����Ǝ��C���z������A�C�����āA�C���e�[�N�}�j�z�[���h�ɉ^���B

�H�V�N�ȊO�C��4�Ԃ̃_�C�A�t���O����A�`���R�[���L���j�X�^�[�̑������̃p�C�v��ʂ�A�`���R�[���L���j�X�^�[�ɓ���A�C���e�[�N�}�j�z�[���h���琶����z�����́i�A���j�E����B

�I���x�ቺ��K�\��������ŔR���^���N�̈��͂��Ⴍ�Ȃ����ꍇ�́A

�J2�Ԃ̃u���[�U�[�o���u�ɉA�����`���A1-16mbar�ȉ��ɒB����ƁA�`���R�[���L���j�X�^�[������R���^���N���ɓ��ʂ���B

�K�V�N�ȊO�C��4�Ԃ̃_�C�A�t���O����A�`���R�[���L���j�X�^�[�̑������̃p�C�v��ʂ�A�`���R�[���L���j�X�^�[�ɓ���B

�L�O�C�̎��x�̓`���R�[���L���j�X�^�[���̊����Y�ɋz������A���x����菜���ꂽ��C��3�|2�ԊԂ̃p�C�v��ʂ��ĔR���^���N�ɋz�������B

�Ȃ��A����ȃV�X�e�����킴�킴�\�z���Ă��邩�Ƃ����ƁA������̂��߂ł���B

�Œ���x�ł���A2�Ԃ̃u���[�U�[�o���u�Œ��ڊO�C�ɕ��o�A�z�����������̂ł���B

���ہA������K���̊ɂ����p�ɂ��̂悤�ȏ����p�[�c�i2014760232�j���������B

����ɒu�������Ă��܂��A��R�̕��i���s�v�ƂȂ�B���A�����ɂ́A���{�ł͎Ԍ����ʂ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�Ԍ��ł����܂ł�����ƌ��Ă��錟����������Ƃ͓���v���Ȃ�����ǂ��ˁB

�܂��A�_�C���N�g�z�r�C�ɂ���ƁA���x�̍������{���ƁA�O�C���_�C���N�g�ɔR���^���N�ɓ��荞�ނ��߂ɔR���^���N���̌��I�������Ȃ邩������Ȃ��B

���̃V�X�e�����������藝�����������ŁA�䂪190E��_������ƁA3�|2�ԊԂ̃p�C�v�Ɉُ픭���B

���O�ւ̃z�C�[���n�E�X���J�o�[�����O���A�`���R�[���L���j�X�^�[��_������ƁA�y�ɖ����ꂽ�p�C�v�ɑ傫�Ȍ��ƎK���B

���̔����̏u�ԁA��N�f�B�[���[�Ŏw�E���ꂽ�R���^���N���t�B���^�[�ɐς������K�̌����������ł����B

�f�B�[���[�ł́A���܂����Ă��Ȃ�����R���^���N���̂��K�т��Ɛ�������A�^���N�����ƌ����Ă����B

�������A���s�����͏��Ȃ����́A�قƂ�ǖ����A�ʋɎg���Ă������A�R�������Ȃ��Ƃ�3�����Ɉ�x�͖��^���ɂ��Ă����̂ŁA�s�v�c�������̂ł���B

�p�C�v�Ɍ����J���������́A190E�ɓ��L�̍\���I�ȋ����ɂ���悤���B

�t�����g�K���X�̗��[���[�ɂ���r�����́A�z�C�[���n�E�X�J�o�[�̏�ɒ������v�ɂȂ��Ă���B

��L�ʐ^�̃A�b�v�̕����ɒ������܂��D�⚺���A���܂��Ă��܂��A�͂����~�������N���A�����X�̂Ȃ��ʒu��ʂ�p�C�v�ɐς����Ă��܂��Ă����B

�D���ɖ��v�����p�C�v�͊O������Z�H���ꌊ���J�����̂��낤�B

����ɂ��A�R���^���N�����������ɂ̓p�C�v���ɓ��荞�D���̒�R�ŏ�肭���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A

�R���^���N�����Ⴂ���ɂ̓^���N���ɓD�����z������ł����̂��낤�B

�D�����p�C�v���C���̂��ׂĂɓ��荞�݁A�p�C�v���ɎK�������A����炪���ׂāA�R���^���N���ɋz������Ă��B

��ςɋ��낵�����Ƃł���B

���������ɁA�V�X�e���̑��̕����̓_�����s���Ă����B

���`���R�[���L���j�X�^�[�̓_����

�`���R�[���L���j�X�^�[�ɂ�3�{�̃p�C�v���ڑ�����Ă���B

�ЂƂ́A�^���N�����B�ׂ������p�[�W�o���u�B���������_�C�A�t���O���B

����3�����̐ڑ������ŁA���ꂼ��A���݂ɒ�R�Ȃ��ʋC����̂�����B

�_���̌��ʁA�`���R�[���L���j�X�^�[�ɂ͖��Ȃ��������B

��4�Ԃ̃_�C�A�t���O���̓_����

����ɂȂ��鑾���z�[�X��ʋC���A��R�Ȃ��O�C�̋z���A�r�o���ł��邱�Ƃ��m�F�B

�_���̌��ʁA�_�C�A�t���O���ɂ͖��Ȃ��������B

���p�[�W�o���u�̓_����

�G���W���I�t�ŁA����ɂȂ���ׂ��z�[�X��ʋC���A�z���A�r�o���ł��Ȃ����Ƃ��m�F�B

�G���W���I���A����50�x�ȏ�ŁA��]���㏸�ɔ�Ⴕ�ċz�����������邱�Ƃ��m�F�B

�_���̌��ʁA�p�[�W�o���u�ɂ͖��Ȃ��������B

���u���[�U�[�o���u�̓_����

�u���[�U�[�o���u�͔R���^���N�����ɑ��݂���B

�������i���u���[�U�[�o���u�ł���B�オ�R���^���N�B�E���̃z�[�X���L���j�X�^�[�Ɍ������B

�u���[�U�[�o���u�̂������Ɍ�����̂́A�R���̃��^�[���z�[�X�B

����č��Ɍ�����̂��A��N�f�B�[���[�ŐV�i���������R���|���v�������z�[�X�B

�u���[�U�[�o���u�ƃ��^�[���z�[�X�𗯂߂Ă��郏���^�b�`���̃z�[�X�N���b�v�́A�K�Ń{���{���ŁA�ꕔ�͌������ċ@�\���ʂ����Ȃ��Ȃ��Ă����B

�����G�邾���ŁA�z�[�X�N���b�v�̓o���o���ɂȂ����E�������B

����A�_�����ċC�����ėǂ������B

�Ƃ������A��N�O�Ƀf�B�[���[�ł͂��̕ӂ���O��C�����Ă���̂ł��邪�A�C�����Ȃ������̂��낤���H

���Č��ʂӂ肾�Ƃ�����A���^�[���z�[�X���O�ꂽ�ꍇ�ɐ�����댯�����l����ƁA�����m���i�Ƃ������l�Ԏ��i���낤�B

�����A�C�����Ȃ������Ƃ��Ă��A��͂萮���m���i�ł͂Ȃ����낤���E�E�E

���O�����u���[�U�[�o���u�B���i�ԍ���201

476 01 32�B

�����͂��܂�ɂ��܂����K���x�ɏo�Ă����B�����g���@���g�p���A�O��I�ɓ����̎K�o�����s�����B

���̎d�l�������ɂ��ƁA

�u���[�U�[�o���u�́A30�`50mbar�ȏ�̈��͂ɒB����ƁA3�Ԃ̃`���R�[���L���j�X�^�[�ɋC���K�X�ʂ���B

1-16mbar�ȉ��ɒB����ƁA�`���R�[���L���j�X�^�[������R���^���N���ɓ��ʂ���B

30mbar = 305mmH20 = 30.5

cmH20�ł���B

�o���u�̃X�g���[�g���Ɋǂ����āA�����Ƃ��āA�������Z���`�������牺�ɗ����邩���e�X�g�����B

25�Z���`�������x�ŁA���X�ɊJ�����A30�Z���`�ȏ�ł͂����Ɨ����邱�Ƃ��m�F�ł����B

�t�ɁAL��������́A�قƂ�ǒ�R�Ȃ��ʐ����鎖���m�F�ł����B

�����A�z�����̃`�F�b�N�o���u���\�͒ቺ���Ă��邩������Ȃ����A�o���u�O�ւ̃��[�N���Ȃ��A�قڎd�l�ǂ���̐��\�͂��肻�����B

���R���^���N���̃p�C�v�̋l�܂聄

�ׂ�1�~�����炢�̌ł��i�C�����̊ǂ��������݁A�p�C�v�̋l�܂肪�Ȃ����m�F�����B

���Ȃ艜�܂ŁA�킸���Ȓ�R�݂̂ő}�����邱�Ƃ��ł����B

�K�X�^���N�L���b�v���O���A�R���v���b�T�[�ŁA�u���[�U�[�o���u�ւ̐ڑ��z�[�X������^���N���ɋ�C�𑗂�ƃX���[�Y�ɋ�C�͓����Ă������B

�^���悩�����B���������v�������B

���u���[�U�[�o���u����`���R�[���L���j�X�^�[�ւ̃z�[�X��

�`���R�[���L���j�X�^�[������ł��i�C�����̊ǂ�}�����邪�����Ɏ~�܂��Ă��܂��B�����ŋl�܂��Ă���悤���B

�����ŁA���k��C�ŊJ�ʂ���������Ƃ邽�߂ɁA�����ӂ������߂ɁA�K�\�����z�[�X����̎ʐ^�̂悤�ɂ���āA�^�C���b�v�ŌŒ肵���B

�l�Ԃ̐������̈��͂ł͔��ɒ�R�������A�킸��������C���ʂ�Ȃ������B

�R���v���b�T�[���g�p���A���X�Ɉ��͂��グ�Ă����ƁA���X�ɒʂ�悤�ɂȂ��Ă������B

�������A�G�A�[�����ł́A�\���ɎK�𗬂�����Ă��Ȃ��悤�ŁA�ʂ�͂��܂����ł���B

���z�[�X�́A���̃p�C�v�t�߂Ƀt�����g�K���X�[�̔r��������̐������Ȃ��悤�ɁA�����t���������o�C�p�X�z�[�X�ł���B

���̉��ɂ��A�����Ɣr���p�̌������邽�߁A���ɖ��͂Ȃ��B

�����ŁA�u���[�U�[�o���u���Ƀz�[�X�����āA�p�t������ł���悤�ɏ��������B

���̏�Ԃɂ��āA�`���R�[���L���j�X�^�[������A�����z�[�X�ň�������ƁA��ʂ̎K���r�o����Ă����B

�ЂƂ�����̎K���o�Ȃ��Ȃ��Ȃ�܂ŁA�\���ɂ���������A�N��5-56���ʂɒ������A���������B

����ƁA�܂��K���p�t�ɏo�Ă���B

���ƁA5-56��������J��Ԃ��ƁA�K�����S�ɔp�t�ɏo�Ȃ��Ȃ����B

���̌��ʁA���̒�R���Ȃ��A��C���ʂ�悤�ɉ��P���Ă����B

�d�グ�́A�\���Ȑ��̂��������s���A�G�A�[�Ŋ�����������A500�����̍����x�̃G�^�m�[���𒍂��A�E�����������āA�G�A�[�Ŋ��������I���B

�z�[�X�o���h�́A�S�ăX�e�����X���̃z�[�X�o���h�ƌ��������B

��Ƃ͖ʓ|�����A���ׂ��A�ォ���������̃z�[�X�N���b�v�ł͂Ȃ��A�A�X�g���v���_�N�c���̃X�e�����X���̃z�[�X�o���h�i���Ə��j���g�p�����B

����ɁA���̊J���Ă���p�C�v�̕�C���������肵�Ă������B

�σK�\�������̂���3M�̋��łȃE�F�U�[�X�g���b�v�Œ�ڒ��܂ŋC�������m�ۂ��A���̗��[���X�e�����X�o���h�ł�������Œ肵�A���Ȃ�̈��k�G�A�[�ň��������Ă��R��Ȃ��悤�ɂ��Ă������B

���u��́A�K�\�����^���N����傫�ȕό`�̉��͂��Ȃ��Ȃ����B

���̃K�\�����^���N�̓��������V�X�e�����l�܂��Ă��܂��ċ@�\���Ȃ��Ȃ�ƁA�R������Ń^���N�Ɉُ�ȉA����Ԃ������A��L�摜�̂悤�ɑ傫���^���N���ό`���Ă��܂���������悤���B�ό`���A�j���������ʁA�K�\�������R��ĉ��㎖�̂������邱�Ƃ�����炵���B

���̃p�[�W�i�����j�K�X�����V�X�e�����`���������ȑO�̃N���}�ł́A�R���L���b�v�ŁA���͂�������A�A�����ɂ͋z�����肷��d�g�݂������悤���B

�p�[�W�i�����j�K�X�����V�X�e���̃N���}�ł́A�K�X�L���b�v�͉A���ʂł͊��S�����^�ɂȂ��Ă���̂ŁA�V�X�e���̋@�\�͉A�������ł͗B��ł���ɂ߂ďd�v���B

���̃N���}�̏ꍇ�́A�ׂ��Ȃ�����h�����ĒʋC���Ă����悤�ŁA�A�������Ȃ荂�܂�ƁA�p�C�v���̋l�܂�ɑł������āA�K�ƃp�C�v���̐����ƁA�^���N���ɋz������ł����Ɛ��������B����ŁA�^���N�����ɖ߂鉹���b������ƕ������Ă����̂��낤�B

KE�W�F�g���̃x���c�́A�������͂�R���ɉ����邽�߂ɁA���̃^���N���̉A���͑����Ȃ��̂ɂȂ�B

�^���N�����A���Ȃ�A���ɂȂ��Ă����Ƃ��Ă��A�R���|���v�̓f�o�͂��������߂ɁA�R���̒ቺ�܂łɂ͎���Ȃ��悤�ŁA���s���\��́A�ُ�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

���̏��u��́A�K�\�����c�ʂ�1/4�ȉ��̎��Ɋ����Ă����A�C�h�����O�̔��ׂȏ㉺����������A���肷��悤�ɂȂ����B

�܂��A�������ɃK�X�L���b�v���J����ۂɁA�A����ߏ�ȗz�����������Ă��邱�Ƃ������Ȃ��Ă���B

12.�R���^���N�A�x���g�V�X�e�������i2018/11�@118,500Km�j

2018�N8���ɑO���ڂɏ������悤�ɁA�R���^���N�̈��͒�����H�ɖ�肪���������߁A�C�������B

����2�����ɁA�K�\�����L���g�����N���[���ɍL����n�߂��B

��肠�����A��Ԃ̔R���Q�[�W��O�����O���������Ă��_���������B

�R���^���N�̒���������̌p���ڂ���̃��[�N���l���đσK�\�������̂���G�|�L�V�����ŃJ�o�[���Ă݂����_���B

�R���^���N�́A�O�����Ɍ�����ꏊ�ɂ́A�K�\�������R��Ă���`�Ղ�A�j���͌����Ȃ������B

�O���ڂō�Ƃ����^���N���̃z�[�X�ނ���̘R����F���B

�����Ȃ�ƁA�R���^���N���O���āA�㕔���ȑ��̌����Ȃ���������̃K�\�����R�ꂵ���c���Ă��Ȃ��B

�K�\�����L�́A���Ȃ�̋����ɂȂ�DIY�ł̓_���C���͊댯�Ɣ��f���A�����H��Ɉ˗������B

���ʁA��͂�R���^���N�̕ό`�ɂ��T�㕔���ȑ��ʂŐ����Ă���A��������K�\�������R��Ă����B

�O���ڂŌ��O�����R���^���N�̕ό`�j���͊��ɋN���Ă����悤���B

���͒�����H���C������܂ł́A�A����Ԃ������������߂ɁA�K�\�����͂��܂�R��Ă��Ȃ������̂�������Ȃ��B

���O�����R���^���N�͕ό`���Ă����B

�T�����āA�K�\�������R��Ă���ꏊ�B

�R���^���N

�^���N���t���[�G���t�B���^�[

�^���N�̉��̃S���p�b�L���i�r�C�K�X�����g�����N�ɐN������̂�h���j

�L���j�X�^�[���C���p�C�v

�x���g�o���u

�x���g�o���u�ڑ��z�[�X

�R�����^�[���z�[�X

�R���Q�[�W�V�[�������O

�����́A�S�ĐV�i�������i������\���������ߌ��������B

�R���^���N�̓h�C�c�{������̃o�b�N�I�[�_�[���ƂȂ�1�����ԗv�����B

�L���j�X�^�[���C���p�C�v��3���[�g�����̃p�[�c�ŁA���i��͍����Ǝv���Ă������A���i���7��~�������Ȃ������B

�O���ڂʼn��}���u������Ԃ��l����ƁA�������ƐV�i�Ɍ������Ă����悩�����B

�v�����R�X�g�́A�V�i�^���N��13.5���~�A�H��3.5���~�A���̑��ō��v20���~�������B

�x���c190E(W201)�̔R���^���N�j�����������`�p�[�W�V�X�e���C���i����j

�L���j�X�^�[�o���u 2014760132

�R���R��_������

31000

�R���^���N

2014704201

135108

�R���^���N�t�B���^�[

2014700506

3445

�S���u�[�c

2014710581

2505

2991

�L���j�X�^�[���C���p�C�v

6879

�t���[�G���z�[�X�i�ሳ4�����j

2400

�Q�[�W�V�[�������O

0229970748

594

�Q�[�W�V�[�������O

0029970848

756

�����

14846

���v

200423

13.�G���W�����[�����̔R���z�[�X�����i2018/12�j

190E�̔R���S���z�[�X�́A�G���W�����[������3��������A����܂Ŗ������������B

��������25�N�������Ă��邱�Ƃ��l����ƁA���T����ăG���W�����[�����ɃK�\�������܂��U�炷���킩��Ȃ��B

�����Ȃ�A�����炭�G���W�����[�����ʼnЂ��������A���̃N���}�͏I��肾�낤�B

������������A����Ă������������������莀��ł��܂���������Ȃ��B

�R���^���N��V���������̋@��ɁA�C�ɂȂ��Ă������̔R���z�[�X���������邱�Ƃɂ����B

�@�t���[�G���N�[���[�V�X�e���`�R���^���N���^�[����H

�A�t���[�G���f�X�r�o�́E�v���b�V���[���M�����[�^�[�`�t���[�G���N�[���[�V�X�e��

�B�R���^���N�E�|���v���`�t���[�G���f�X�r����

�@�ƇA���������i�����I���Ń��i�Z���[�g�A���̑����i�����[�g�ł��ЊO�i���܂ߓ���s�Ƃ��ꂽ�B

�������A���i����4���[�u�X�̜A�V���ɂ��A�f�b�h�X�g�b�N�i���O���ɂ�����Ďg�p�ł��邩������Ȃ��Ƃ����A������������B

�����܂�1�������炢�҂��āA���i���`�F�b�N�����Ƃ���A�g�p�ł������Ƃ������Ŕ̔����Ă��炦���B

������������B�́A���i�Z���[�g�ōɗL�œ���ł����B

�����́A�ǂ����Ă����i����ɓ���Ȃ���A�ėp�z�[�X�����������������i�𗘗p���Č�������Ηǂ����낤�B

���ɁA�ሳ�ŔR���^���N�ɖ߂邾���̇@�ƇA�͂���ł����i�댯�ł͂Ȃ��������B

������������B�����͕��i�������Ă���Ƃ��낪�A�x���c�炵�����ȂƂ���Ȃ̂�������Ȃ��B

���i��͇@1730�~�A�A2150�~�A�B15841�~�ƍ����Ȃ������B�B���������H��ŔR���^���N�������ɂ���Ă��炢�A����DIY�����B

���������Â��S���z�[�X�����P���Ȃ�����܂����莎���Ă݂����A�S�����ꂽ��T���邱�Ƃ͂Ȃ������B

���̏����z�[�X�̑ϋv���́A�q��łȂ����Ƃ�m�����B

| �t���[�G���z�[�X�i�G���W���������j | �s�� | 15841 |

| ��L�����H�� | 3240 | |

| �t���[�G���z�[�X | 2014703675 | 1730 |

| �t���[�G���z�[�X | 2014703575 | 2150 |

|

���� |

|

1260 |

| ���v | 24221 |

14.�R���^���N����R���|���v�Ԃ̔R���z�[�X�����i2019/1�j

�@��N�̔R���^���N������Ǝ��ɁA�R���^���N����R���|���v�Ԃ̔R���z�[�X�̋����������j�����A�͂��ȔR���R�ꂪ�������ƕ����B

�@���̃z�[�X�́A�������C�O�ɂ����i������~�œ���s���������߁A�����p�e��p�������}�C�U���s��ꂽ�B

�Ԋۂ̕��i�i2014703875�j������s�B

���������ɋT�����Ă��K�\�������R��Ă������ߋ����p�e�i�f�|�R���j�ŕ�C���ꂽ�B

�������A�H��S���҂́A���̃p�e��C�͂ǂ̒��x�����͕ۏł��Ȃ��Ƃ������������B

�����ŁA�����ŐF�X���i��T���Ă݂�ƁA�������S�N���XW126�̔R���z�[�X�i1264701675�j���S���z�[�X�����̒������Z�������ŁA�^���N���̋��������͎g�p�ł��������Ƃ������ɋC�������B

���R���z�[�X���ڑ�����^���N���t�B���^�[�X�g���[�i�i2014700506�j��S�N���X��190E�͓��i�Ԃł���B

���摜����A�قƂ�Ǔ����`��̂悤�Ɍ������B

����ŁAW126�̔R���z�[�X�����A�z�[�X�����̃J�V�����O���A�ގ�����a�̔R���z�[�X���z�[�X�o���h�ŗ��߂č쐬�����B

���ʂ̓o�b�`���I�I

�V�ԑ��������疢�����̃S���z�[�X�����������ł��āA����ł悤�₭�R���z�[�X���S�Č����ł����I

�{���Ȃ�A��N�f�B�[���[�ŔR���|���v�W�̃z�[�X���������ׂĈ˗����Ă���Ă�������͂����������A���̕��i�͋��������̂��߂ɉ������킸�ɖ��������悤���B�������邾��I�I�[�i�[�͑S�Č��������Ǝv���Ă���̂ɁA�������̔R���z�[�X���j��Ďԗ��ЂɂȂ��Ď���ǂ��ӔC�������肾�낤���H���̌����������āA���i�Z�ɐ������˗�����̂͂�߂��B

| �t���[�G���z�[�X | 1264701675 | 6480 |

| �z�[�X�A�o���h | 1653 | |

| �����H�� | 6480 | |

| ���v | 14613 |

�U�D�r�C�njn�i�z�C�n���܂ށj

�@�}�t���[�����тĔr�C���R�ꂽ��F�X����悤�ł����A�����Z�f�X�̃}�t���[�͏����ŃX�e�����X�}�t���[�����炳�тɂ����Ƃ����̂������œǂ�Ŋ��S�������Ƃ�����܂��B�{�����ǂ����s���ł��B���̎Ԃ͂܂��R��Ă܂���B�o���I�ɂł����A�}�t���[�͘R�ꂽ����������ق��������ł��B�ȑO�A�N���E���Ńz���c�̔r�C�����p�e�Ŗ��߂镨���g�������Ƃ�����̂ł����A�U���Ō��NJ���Ă��邱�Ƃ��J��Ԃ��A���ǁA�V�i�������܂����B�}�t���[�͔�r�I�����Őݒ肳��Ă���̂ŘR�ꂽ�����̃p�[�c������V�i��������Ƃ����̂������Ǝv���܂��B�}�t���[��3�̕����ɕ�����Ă��ĕ��i�����ꂼ��3�`4���~�ł��B������DIY�őf�l�ł��ł������ł����A�M�ŎK�t���Đڍ������͂����͈̂ӊO�Ƒ�ςł��B���܂�͂�������ƘR��Ă��Ȃ����̕����̃p�C�v�ɂ܂Łg�Ă��̌����h�ŗ͂����芄��Ă��܂�Ȃ����S�z�ł��B�o���Ɠ���̂�����Ă���l�ɔC�����ق������S��������܂���B

1.�ՔM�̂����ɂ��ى��@�i2009.7�j

�@��i���ɁA�����ԑ̉����ł��������������Ă����B�R�������炢�����A�т�т���Ƃ��������傫���Ȃ��Ă����̂ŁA�f�B�[���[�Ō��Ă�������B�ՔM�Ƃ����}�t���[�̔M�������āA�O���ɘR�炳�Ȃ��悤�ɂ�����̂��}�t���[�̃p�C�v�ɂ͊�����Ă��邪�A����̈ꕔ�����тĈꕔ�O��ĐU���ł������o�Ĉى����N���Ă���Ƃ������Ƃ������B�o���h�W�͂܂����v�Ƃ������������B�������A���̃f�B�[���[�ɂ͗n�ڂ��ł���E�l���ސE���Ă��Ȃ��̂ŁA�n�ډ��ɗ���ł���Ƃ������������B�ߏ��̊O�ԉ�����ɏC�����˗��B�T��~�ł���Ă��ꂽ�B�ى��͌����ɉ��������B

�����㕔�̎ՔM�̗��[���{���g�Œ�߂Ă��镔���̌����L�����Ă���B�Q�{���P�{�ɂȂ鏊�̎ՔM�����݂��������B

�Z���^�[�}�t���[�i�^�C�R�j�̕t�߂Ń}�t���[�p�C�v�̌��������������B�ȏ��n�ڏC�����Ă�������B

2.�}�t���[�r�C�R��C���i2014.1�j

�T�N�O�Ƀ}�t���[�̌������ƎՔM�̃K�^��n�ڏC����A���ɖ��Ȃ��A�P�N���O�̎Ԍ����Ƃ����Ă����}�t���[�������B

���A���N�ɂȂ��Ă��珙�X�ɔr�C�R��Ǝv����ቹ�̔r�C������������悤�ɂȂ�A���X�ɑ傫���Ȃ��Ă��Ă����B

�V�Ԏ����炷�łɂQ�P�N�o�߂��Ă���}�t���[�ł��邽�߁A�����炭�f�B�[���[�ł͌����Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B

�}�t���[���̂͂��̂����������Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�G�}�͔��ɍ����ł���A������܂߂�ƂR�T���~�ʂ̔�p���K�v�ɂȂ�B

�n�ڂł̑Ή��͂��̂悤�ȌÂ��}�t���[�ł́A�f�B�[���[�ł͕ۏ�W�Ńg���u���ɂȂ�Ȃ��悤�ɂȂ�ׂ������Ă���Ƃ�����ۂ��A�O��̑Ή��Ŋ����Ă����B

���̎���͂��̂悤�Ȑ��̒�������A�����ł��邽�߁A����̓f�B�[���[�ł͂Ȃ��A�ߏ��̎����Ԑ����H��Ɉ˗������B

�f�f�̌��ʁA�G�}�͖��Ȃ������悤�ŁA�r�C�p�C�v�̕��ڂ̕����̎K����ɂ��r�C�R��ƁA�Z���^�[�}�t���[�Ƃ̂Ȃ��ڂ̔r�C�R�ꂪ�݂������B

�n�ڑΉ��Ŏ�肠�����n�j�ł������B

��p�͂W�S�O�O�~�i�ō��j�ł������B

3.�}�t���[�r�C�R��C���i2019.8�j

�r�C�ى������Ă����̂ŁA�}�t���[��_������ƃZ���^�[�}�t���[�Ƃ̂Ȃ��ڂ̔r�C�R�ꂪ�݂������B

�����H��ŗn�ڂŏC�����Ă��炦���B��p�͂W�U�S�O�~�i�ō��݁j�B

4.�}�t���[�ՔM�n�ڏC���i2020/6�j

�ى������Ă����̂ŁA�Ԍ����ɗn�ڂ��ČŒ肵�Ă�������B�R�O�O�O�~�B

5.�}�t���[�n���K�[�����i2020/12�j

�Ō㕔�̊ۂ������O��̃n���K�[����Ђъ���Ă��ĐS�z���������߁A�c�h�x���������B

�Â����͂̂тĂ͂������̂́A�܂�Ȃ��Ă����������Ă��T��͍L���炸�A�ϋv���Ƃ��Ă͂܂��ꂻ���Ȋ����͂Ȃ������B

�����ɂ��}�t���[�Ō㕔�̍����͂P�Z���`���炢�͏オ�����B

���i�ԍ�107 492 00 82�B���i�͓�łP�R�Q�O�~�B

�����O�̃}�t���[�n���K�[�B

�@

������

6.�}�t���[�ՔM���O��(2020/12)

���N�O�ɗn�ڂ�������Ȃ̂ɁA�܂��r���r���ى�������悤�ɂȂ��Ă����B���Ă݂�ƃG���W������~��Ă����{�̃p�C�v�̓��̍����̃X�g���[�g�����̎ՔM���{���{���̏�Ԃŋ����ʂĂĂ����B�r�C���x�Z���T�[�̃p�C�v�������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��ēS�|�p�n�T�~�Őؒf���Ď��O�����B